療育について調べてる方「療育に通うまでの流れが知りたい。注意点があれば教えてほしい」

「療育」という言葉は、以前に比べ、聞く機会が増えました。

一方で、療育に通うとなると、

「どこで手続きすればいいの?」

「療育に通うまでの流れはどんな感じ?」

と迷われる方が少なくありません。

ただでさえ、お子さんの発達や困り事がある中で、療育の手続きを進めるのは、精神的にも肉体的にも、親御さんの負担が大きいものです。

療育が始まる前に疲れ果ててしまうことは、避けたいですよね。

そこで本記事では「療育に通うまでの流れ」を6つのステップでお伝えしたいと思います。

私は療育・発達支援を15年以上しており、現在も療育機関でお子さん、親御さんの支援に携わってます。

その支援経験を踏まえ、療育の通うまでの流れに加え、療育に通う時の注意点もお伝えします。

参考になれば幸いです。

目次

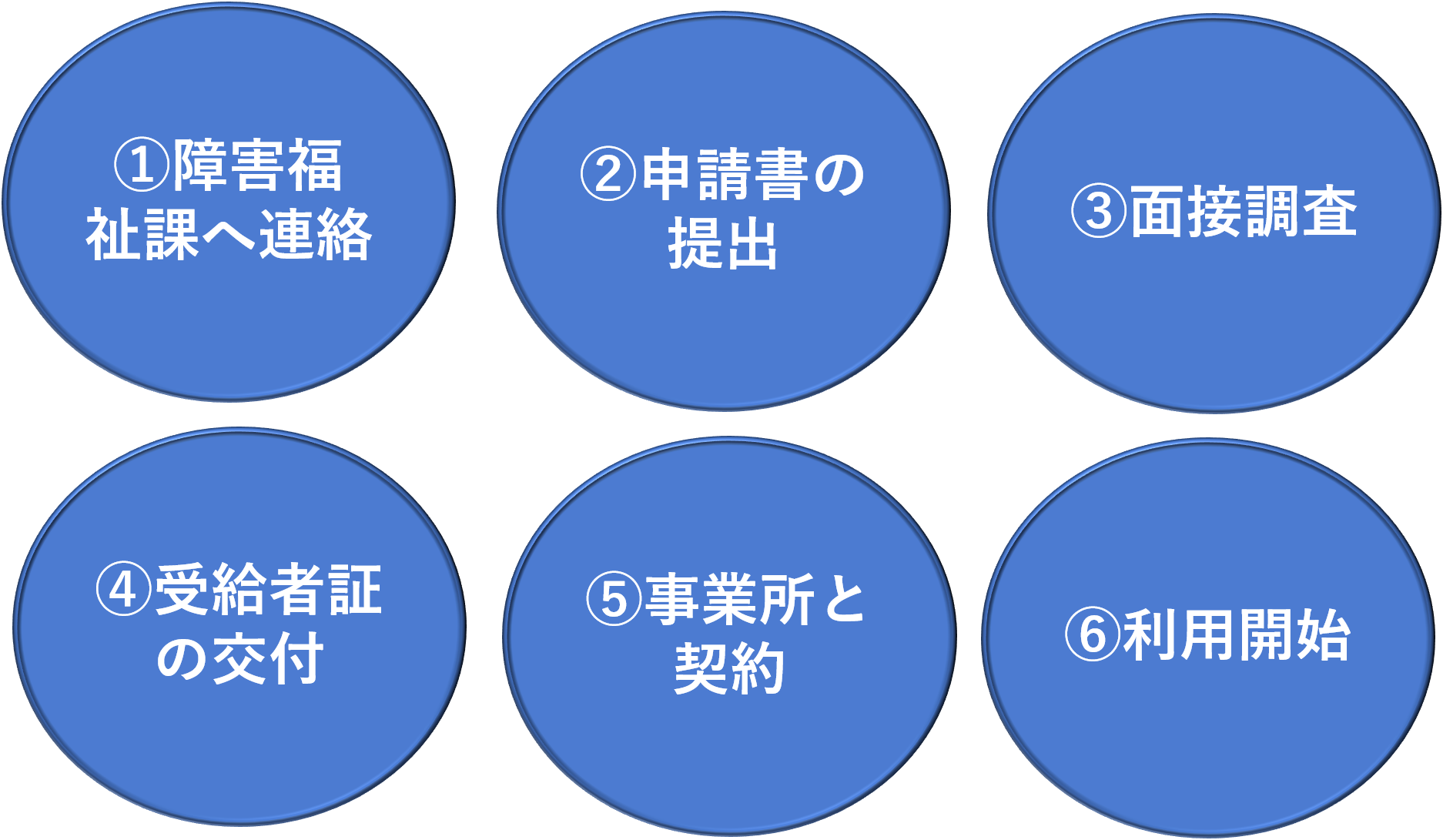

療育に通うまでの流れ「6つのステップ」

療育に通うまでの流れは、大きく6ステップになります。

療育を利用するには、通所受給者証、事業所の空き枠(利用日時・頻度・支援内容など)の確保が必要になります。

まずは、お住まいの自治体の障害福祉課へ連絡し「子どもの発達が気になっていて、療育を受けたいです」と伝えることで、ご案内があります。

通所受給者証は、医師の意見/診断書が必要な為、お子さんの様子によっては、療育が受けられない(通所受給者証が発行されない)場合もあります。

普段のお子さんの気になる様子をメモしておき、なるべく具体的な行動でお伝えできると、医師も療育の必要性の有無を判断しやすくなります。

✅意見書が出るかは「医師によって違う」

医師によっては、親御さんが希望すれば、意見書を出してくれる場合もありますし、逆に「様子を見ましょう」と簡単には出してくれない場合もあります。

✅通所受給者証は「1年毎の更新」が必要

基本的に1年毎の更新が多く、年度毎に更新するイメージになります。

必要な持ち物は、以下になります。

・印鑑

・申請書

・通所受給者証

・本人確認書類

【合わせて読みたい記事】

【療育に通う基準】3つのポイント~療育を始める方が多い4つの時期~

療育に通う時の「3つの注意点」

療育に通う時の「注意点」は3つあります。

注意点を知らないまま療育の手続きを進め、後から「思ってたのと違った..」と感じる方が少なくありません。

特に②・③は、区の窓口によっては、教えてもらえない場合もある為、注意が必要になります。

①:とにかく「時間がかかる」

②:「区の療育だけ」で検討しない

(療育を早く受けたい方)

③:療育の「目的」と「形態」の相性

時間がかかる

通所受給者証を使った療育は、国の助成金を受けて、1割の負担で利用できます。

その分、利用・希望される方は多く、とても混み合っています。

私が知る範囲ですと、数ヶ月待ちは当たり前で、数年待ちも珍しくありません。

小学生以上の療育(放課後等デイサービス)の場合ですと、高校3年生まで対象になる為、お子さんの入れ替わりも少なく、混み合ってる事業所が多いです。

区の療育だけで検討しない

お子さんの様子(困り具合)、ご家族のお困りの内容によっては、少しでも早く療育を受けた方が良い場合があります。

支援先と繋がりがなく、お子さんに下の様子が見られる場合は、早めの療育(まずは相談)をお勧めします。

・自傷、他害、暴言、癇癪

・不登校

・集団活動での逸脱行動

(ex.離席・参加拒否・癇癪)

とはいえ、区の療育は混み合ってる為、すぐに利用できない場合が多いです。

そのため、民間の療育が選択肢に入ります。私が知る中では、 リタリコジュニア がお勧めになります。

療育の業界では大手で、電話・無償面談で相談もできる為、情報収集だけでも有意義だと思います。

療育の目的と形態の相性

療育を利用する目的・療育のタイプ(形態)の確認が、大切になります。

例えば、目が合わないお子さんで発語を目指したい場合、最初に始めたい療育は、個別療育になります。

理由は、目を合わせて自分の要求が通る経験(本人のメリット)を作ることで、目が合うようになり、コミュニケーションの最初の1歩に繋がる為です。

発語をする為には、アイコンタクト(目を合わせる)が必要ですが、いきなり集団療育ですと、他の子がいる中、目を合わせる機会を作るのは困難です。仮に作れたとしても、60分の中で作れる機会は、不十分です。

まずは個別療育で、目を合わせて要求が通る経験を沢山積み重ね、コミュニケーションの土台を作ってく必要があります。

このように、お子さんに必要な機会・療育のタイプ(形態)のマッチングは、療育の成果に大きく影響する大切な点になります。

区の療育が空いたから、とりあえずそこに任せる(療育のタイプを確認せず)のではなく、判断する前に療育の中身の確認をしておけると安心です。

【関連記事】

すぐ療育に繋がれない時の「対策」~会話面~

療育先は混んでいて、すぐに利用できない場合も多いです。

とはいえ、お子さんの成長は待ってくれません。ここでは、今できることを3つお伝えしたいと思います。

共通して大切なことは、お子さんへの理解を深めること、そして親御さんが関わり方を学ぶことです。

本で学ぶ

発達障害、ペアレントトレーニング、療育など、専門の本が沢山あります。

読みやすい本から知識を得て、1つずつで良いので、家での関わりを実践することが、方法の1つになります。

本に関しては、こちらの記事にまとめてますので、参考程度にご覧ください。

民間療育で本人の特性を見てもらう

制約の多い区の療育と違い、民間療育は柔軟に対応してもらいやすいです。

例えば、お子さんの特性とどんな関わり方が必要なのか、1回の授業で見てもらい、アドバイスをもらうこともできます。

療育の現場では「アセスメント」と言われるもので、お子さんの情報収集/分析を意味します。

料金はかかりますが、1回限りでお子さんの特性が把握でき、関わり方まで把握できたら、長期的に見たら、メリットの方が多いです。

先ほどもお伝えしましたが、民間療育先を1つお伝えします。オンラインもできる為、お子さんによっては活用できます。参考程度にご覧ください。

【民間療育】リタリコジュニア

発達/心理検査を受ける

大学病院、区の障害福祉課、クリニック、民間療育先など、様々な場所で受けられます。

言語面、認知面など、複数の領域で数値が出るため、客観的にお子さんを把握しやすいです。

注意点は、検査先によって、書面で出なかったり、あまり説明がなかったりと、違いがあることです。事前に内容の確認をしておくことをお勧めします。

私が支援する中では、「検査受けたけど結局詳しい説明ないまま終わって、良く分からなかった」「書面がもらえなかったから、口頭で説明受けたけど良く分からなかった」など、検査結果を活かせてない方も少なくありません。

【療育に通うまでの流れ】まとめ

記事のポイントになります。

✅療育に通うまでの流れ

「6つのステップ」

・区の障害福祉課へ連絡

・申請書の提出

・面接

・受給者証の交付

・事業所と契約

・療育開始

✅療育に通う時の

「3つの注意点」

・時間がかかる

・区の療育だけで検討しない

・療育の “目的” と “形態” の相性

✅すぐに療育に繋がれない時の

「対策」~コミュニケーション面~

・本で学ぶ

・発達/心理検査を受ける

・民間療育でアセスメントを受ける

✅すぐに療育に繋がれない時の

「対策」~学習面~

・タブレット学習

以上になります。

本記事が、参考になれば幸いです。

【関連記事】