子どもの癇癪で困っている方「癇癪が多くて困っている。気に入らないと、すぐに癇癪を起こす。適切な癇癪の対処法が知りたい」

癇癪は、お子さんや親御さんも疲弊して、大変ですよね。家はもちろん、外出先だと、周囲の目もあり、余計疲れると思います…。

この記事の執筆者の私は、療育指導を15年以上しており、現在も支援に携わってます。

支援をする中で、癇癪の相談を頂くことが多く、どう接していいか困っている方が、大勢いらっしゃいました。

その経験を元に、本記事をまとめています。

その場だけの対処法ではなく、癇癪の根本解決(癇癪を減らすorなくす)の方法も、お伝えします。

参考になれば幸いです。

目次

癇癪の「2つの意味」

まず、よくある癇癪を4つの行動に分けます。

①:床にひっくり返って泣く

②:周りの人を叩く/蹴る/噛む

③:物を投げる、壊す

④:自分を傷つける

※頭をたたく、壁に頭突きなど

どう接すればいいか、どれも困ってしまう行動だと思います。

ただ、癇癪を含めた全ての行動には、必ずその子なりの、メッセージ(意味)があります。

この意味を理解し、接することが大切になります。

ここでは2つの意味について、触れていきます。

①:自己表現

②:要求の手段

自己表現

自分を傷つけるレベルの癇癪が出る子には、言葉の発達がゆっくりな場合が、多いです。

本来なら、自分の気持ちを言葉で伝えられる所が、言葉の未発達/未学習が原因で、「癇癪」という表現に、なることがあります。

そのため、『その子の発達段階に合う適切な自己表現』を身につけることが、必要になってきます。

要求の手段

相手に要求/拒否などを伝える「要求の手段」として、癇癪を起こしている場合があります。癇癪の中で最も多いパターンです。

お子さんは、「癇癪を起こせば、要求が通る/親が動いてくれる」と、誤学習(間違った学び)をしていることが多いです。

「癇癪以外の適切な行動(代替行動)」を教えてく必要があります。

癇癪の「3つの原因」

癇癪の原因は、3つあります。

①:ほしい/やりたい欲求

②:やりたくない/拒絶

③:注目を得たい

ほしい/やりたい欲求

- 癇癪で最も多い原因

- 欲しい物/したいことを得るための要求

- 大人の一貫した対応が求められる

- 要求を通すことで、癇癪が悪化しているケースが多い※

※ex.欲しいお菓子がもらえない→癇癪→お菓子をあげる

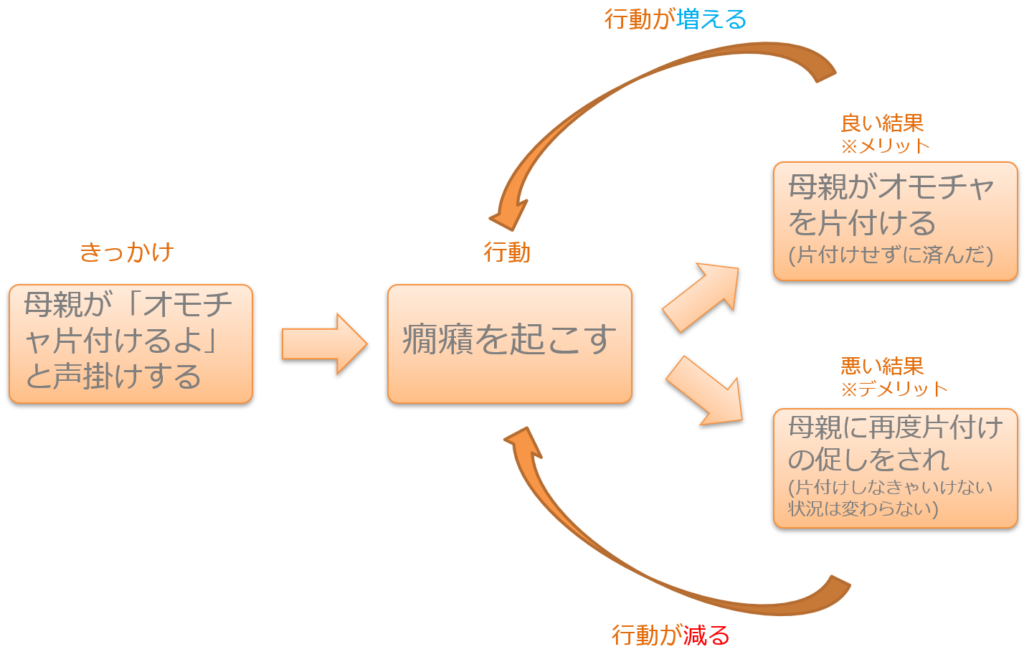

やりたくない/拒絶

- 苦手/興味のないことを避ける行動

- 課題が難しい、興味ない時が多い

- 見通しがない為、できないことも多い

- 無理強いすると一層、癇癪が強くなる

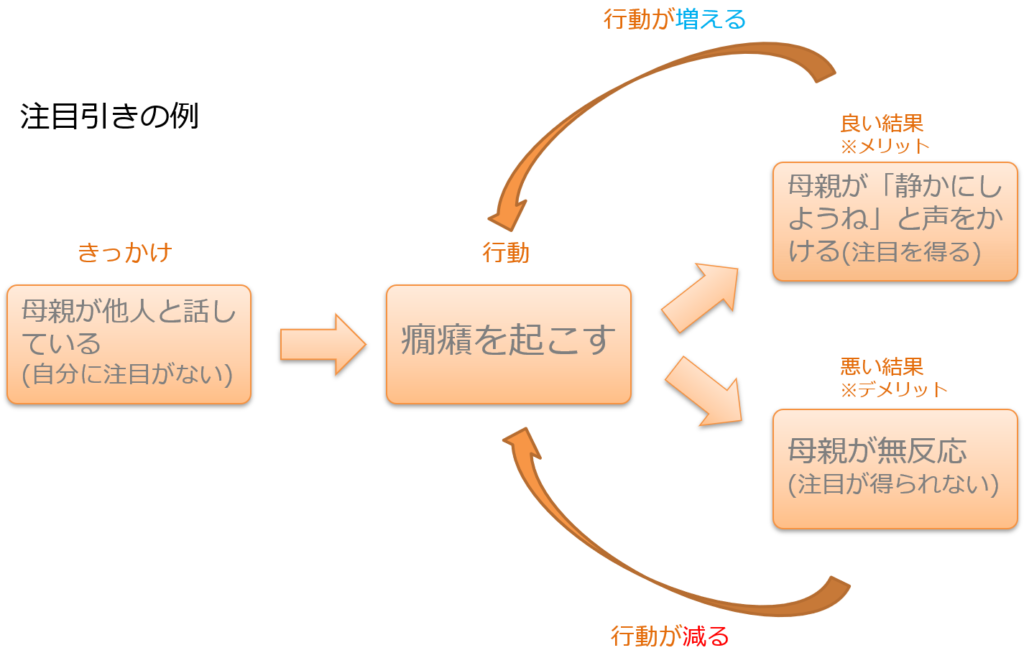

注目を得たい

- 周囲の人の注意を引くための行動

- 周囲の人の反応を楽しむ

- 適切な注目の引き方を知らない

- 行動後に、周りの人の反応を確認する

(自分に注目しているか)

※ex.親が自分以外と会話中に、大声を出す/物を投げるなど

癇癪の「3つの対処法」

癇癪に関わらずですが、癇癪などの困った行動には、原因へのアプローチが必要になります。まず原因を絞り、対応していきます。

原因にアプローチできれば、癇癪自体が減り、癇癪を起こしたとしても、クールダウンしやすくなります。ここでは、原因の絞り方を、解説していきます。

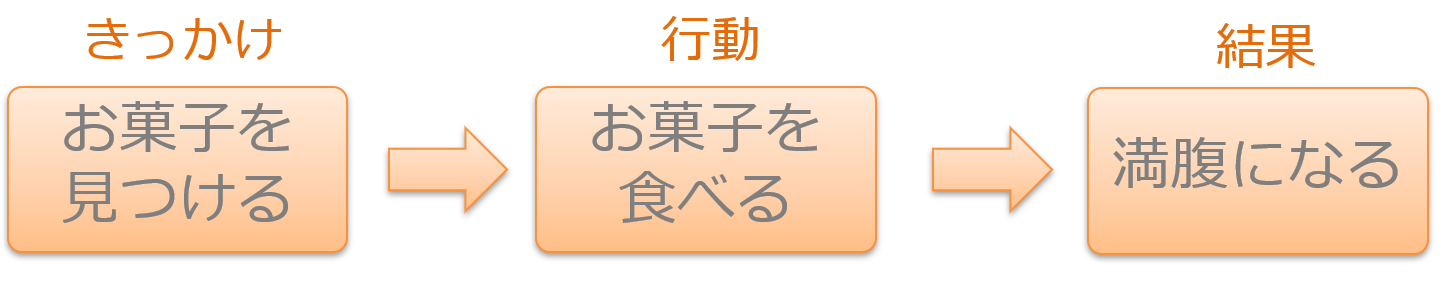

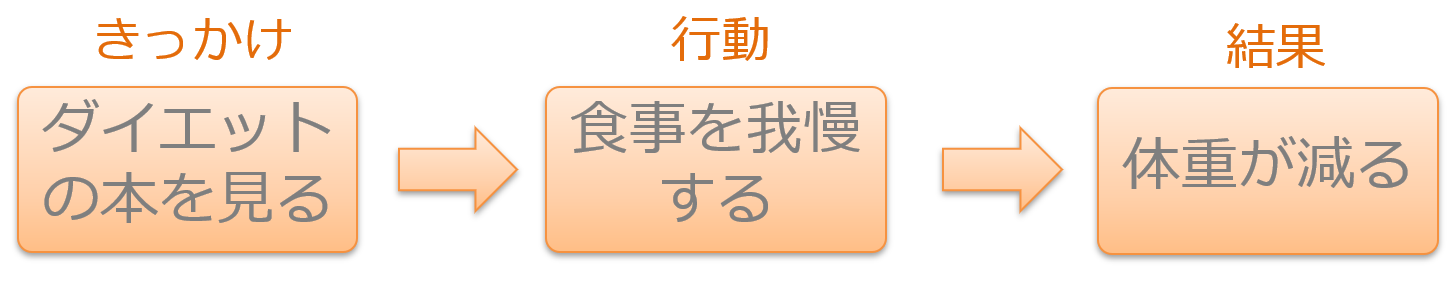

まず行動が起きるときは、3つの要素に分けられます。「お菓子を食べる」という行動で、見ていきましょう。

もう1つ、例を見ていきます。

このように行動とは「きっかけ→行動→結果」のサイクルで、繰り返されます。

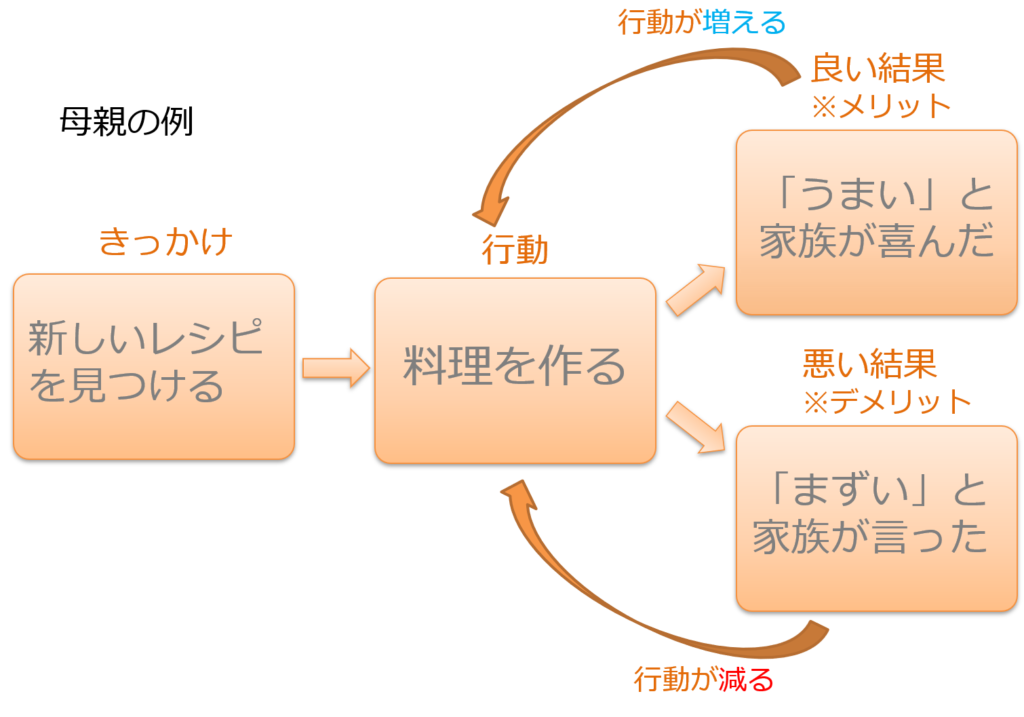

行動には、『行動した結果、行動した人のメリットがあれば、その行動は増える』。

逆に『メリットがなければ、その行動は減る』、という特徴があります。

ここは、言葉だけではイメージしづらいので、具体例でさらに、理解を深めていきましょう。

料理を作る、母親の例になります。

料理を作った結果、家族が喜んでくれれば(母親のメリット)、「また作ろう!」と料理をしようと思います(行動が増える)。

逆に家族の反応が悪ければ(母親のデメリット)、料理を作ろうとは、思わないですよね(行動が減る)

この行動のサイクルを理解し、関わることで、癇癪の根本解決へ、グッと近づきます。

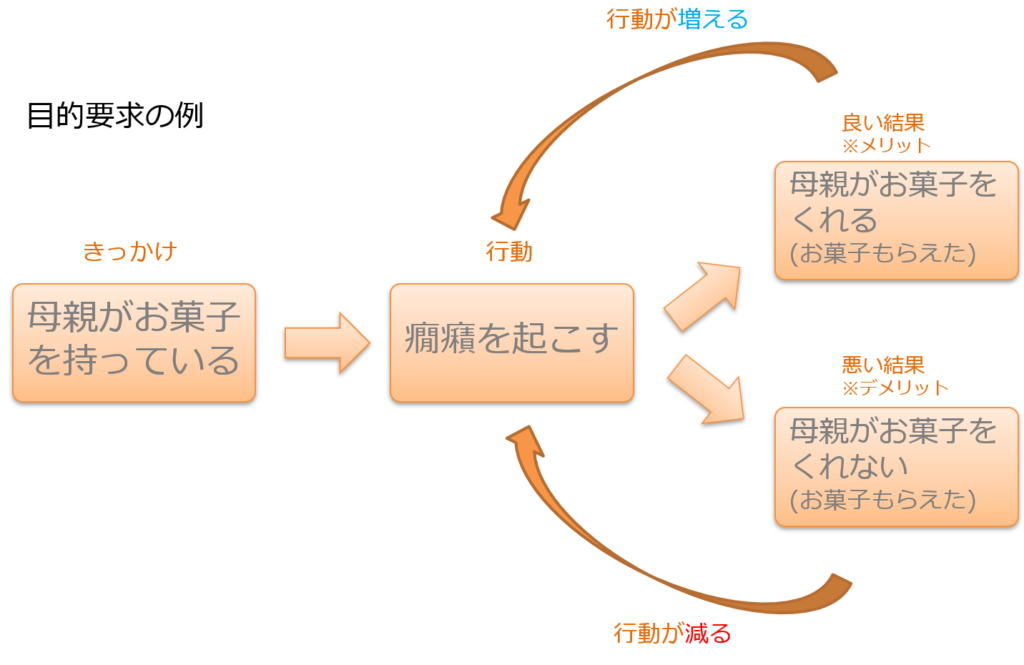

次は、原因の種類・絞り方を、見ていきます。同じ行動でも、原因によって、対処法が分かれます。

ここでは「癇癪を起こす」という行動を、原因別で解説します。

※厳密にいうと「癇癪を起こす」は行動ではありませんが、どなたにでも伝わりやすいよう、ここではあえて、使いたいと思います。

ほしい/やりたい欲求

- 癇癪による要求には応えない

- 適切な要求(表現)のみ応える

- 要求に応えられない場合は、事前に要求がでない環境を作る

要求に応えられないことが、事前にわかっている場合は、なるべく要求がでづらい環境を、作っていきましょう。

例えば、

・オモチャを買ってほしくて癇癪が出る子⇨買い物のときに、オモチャコーナーの前は、通らない

・エレベーターに乗りたくて癇癪を起こす子⇨エレベーターの近くは、通らない

のような、イメージになります。

なるべく癇癪の原因になるものが、視界/耳に入らないようにすることが、大切になります。

子どもの要求が出そうだけど、要求に応えられない…ですと、

適切な要求ができても、メリットを感じづらくなります(言葉での要求が減ります)。

お子さんが、癇癪以外で要求すれば、嬉しいことがある(要求が通る!)と理解し、経験を積んでいくことが、大切になります。

やりたくない/拒絶

- 無理やりさせない

- 子供ができるレベルに調整する

- 子供が「やりたい」と思う促しをする

- できたときに褒める

お子さんによっては、興味が限定されていたり、「やりたくないこと」への拒否感が、強く出やすいことが、あります。

特に、興味が限定されていると、「やりたい!」と思えるものが、限られてきます。

誰だって興味がないことは、他人に強要されたくないですよね?そのため、お子さんが興味の持てる要素を課題に入れて、促すことがポイントになります。

まずは楽しく、続けられることが、必要です。例えば、片付けを促す場面でしたら、何個片付けられるか、親と競争する、などです。

1個入れたら、1ポイントカウントして、片付けが終わったら、何ポイント貯まったか発表するなど、ゲーム性を取り入れる方法になります。

大切なのは、「どうやらせるか」よりも、『どう、やりたい!と思ってもらえるか』です。

お子さんの好きな要素を、どう入れるか考えると、上手くいきやすいです。

注目を得たい

- 不適切な行動には無反応

(注目を与えない) - 適切に注目が引けたときは応える

(注目を与える)

癇癪では、誰も反応してくれない(注目得られない)けど、言葉で呼べたら(適切な注目引き)、

ちゃんと聞いてくれた(注目得られた)という、経験をしてもらうことが、大切になります。

『頭突きなど、怪我の恐れがある癇癪』は、お子さんの頭にそっと手を添えて安全確保し、クールダウンするまで見守りましょう(反応は最小限にしつつ)。

このように、同じ癇癪でも、原因によって、対処法は変わってきます。

1回で理解が難しい場合は、何回でも読んでみましょう。

このアプローチは、療育の現場では多用されている、非常に効果的な手法になります。

✅お子さんの「コンディションが悪い時」

眠い、空腹、風邪気味など、お子さんが本調子でないときは、まずコンディションを整えましょう。

私たちも、体調が悪いときは仕事を休んだり、早退したり、早めに寝るようにすると思います。

コンディションが悪いときに、普段できることを求めることは、お子さんにとって辛くなりやすいですので…。

癇癪の「NGな3つの対応」

よくあるNGな対応を、3つお伝えします。

①:物を与えて解決

②:怒る/無理やりさせる

③:動揺する

物を与えて解決

『癇癪が起きる→親が要求に応える』は、必ず避けます。

癇癪を通して物がもらえたら、癇癪はさらに増えます。物を与えるのは、その場しのぎになり、長期的に悪化していきます。

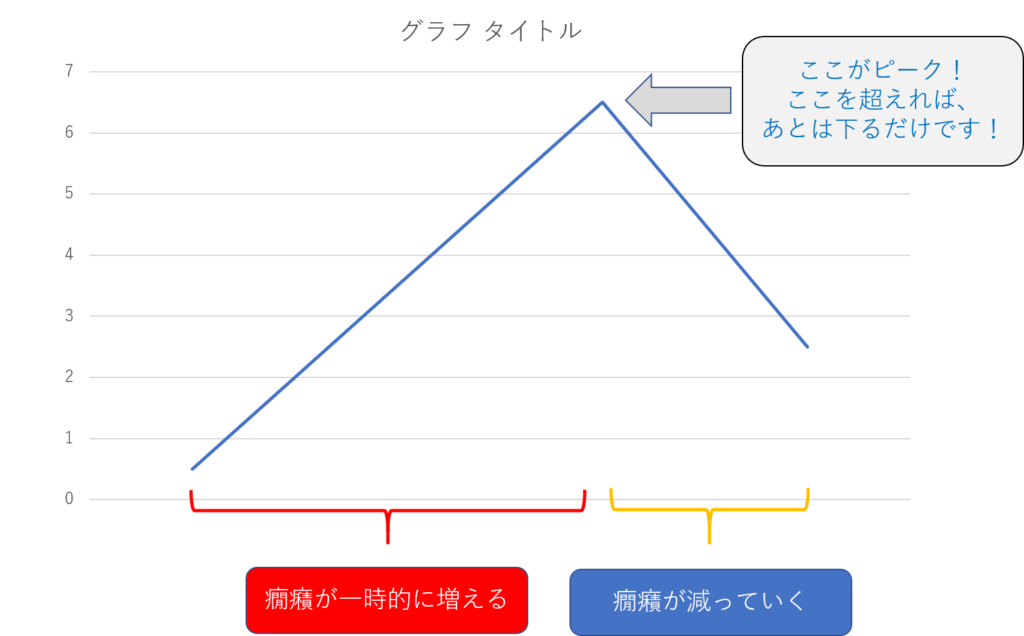

ただ、要求に応えないと、一時的に癇癪が増える可能性が、高いです。

お子さんからしたら「今までOKだったのに、何でダメなんだよ!」と怒るでしょう。

実はここが、踏ん張りどころなのです。

お子さんが、

・「癇癪しても意味がないな」

・「○○(言葉で要求など)の方が、要求が通るな」

と思ってもらえるまでは、お子さんとの根比べです。

癇癪の解決には、避けて通れないところになります。

✅困った行動には「傾向」がある

お子さんの困った行動には、傾向があります。

癇癪に対して適切な対応(要求を通さない)をすると、癇癪が一時的に増えます。

図をご覧ください。

お子さんが『癇癪を起こしても意味がないと実感した瞬間』に、癇癪が減ります。

ピークを超えるまでが勝負です。

逆に、このピークの前に「癇癪がひどくなったから、やっぱり物をあげよう」とすると、

お子さんとしては「粘れば良いこと(メリット)がある」と誤った学習し、より癇癪が強まります。

見通しがあると、少し安心できますよね。このピークを超えることを目指して、関わっていきましょう。

怒る/無理やりさせる

怒ることは解決にはなりません。

お子さんがどの行動をすればいいのか、理解できないためです。また無理やりさせるのも、同じです。

「自分はダメなんだ…」、「もうやりたくない!」とネガティブな感情・ストレスが溜まり、良い方向にはいきません。

時間を掛けて正しい関わり方で、癇癪の根本解決を、目指していきます。

動揺する

毅然とした対応を、します。

癇癪を起こしても「何も変わらない」ことを、理解してもらうことが、大切になります。

癇癪を起こすことで、親御さんが動揺したら、「動いてくれるかも?良いことあるかも?」と、お子さんの期待が膨らみます。

そして期待が高まれば、癇癪を起こす動機になります。

✅「感覚で対処する」は避けたい

原因を確認せず、感覚で対処するのは避けます。

仮に上手くいったとしても、次上手くいくとは限りません…。

原因と対処法がズレると、癇癪が悪化する可能性が、高くなるためです。

例えば、授業中に離席する子に対して、先生が「椅子に座るよ」と声を掛ける場面です。

この離席の原因が、注目引きだった場合、お子さんとしては「席から離れれば、先生が声掛けてくれる、またやろう」と、メリットを感じ、離席は増えます。

このように、ちゃんと対応してるはずなのに、「困った行動が変わらない・悪化する場合」は、原因と対処法が、ズレている可能性が高いです。

癇癪が続く子の「リスクと対策」~学習面~

癇癪が続く、癇癪が出やすい様子があるお子さんですと、学習面に影響が出る場合があります。

特に、小学1~4年生あたりは、授業、宿題、テストなど、学習に向き合う時間が長くなり、癇癪になるキッカケが増えやすいです。

実際に私が支援してる中でも、癇癪のキッカケで最も多い1つに学習があります。難しい問題が出た時、解けなくて分からない時、家族に教わるも指摘と捉え、癇癪になる子が多いです。

繰り返しになりますが、癇癪が出やすい子、もしくは今まで長期間出ていた子は、学習面に影響が出やすいです。

学習する機会が減ったり、学習時間に対して学べたことが少ないなど、学習の質・量、共に落ちやすい為です。

まず、癇癪が学習に影響が出る可能性があることを、親御さんが認識しておくことが大切になります。

次は、具体的な対策をお伝えします。もし、家庭内で教えても難しい場合は、1つの方法として、タブレット学習をお勧めします。

タブレット学習

タブレット学習は、癇癪の3つのキッカケ(学習の妨げ)を防ぎやすいです。

・間違えた

(できなかった)

・人に教わる

(指摘と捉える)

・分からない

(どうせできないと思い込む)

私が支援する中でも、圧倒的に多いキッカケになります。

1つずつお伝えします。

間違えた(できなかった)

タブレット学習では、タブレット上のキャラクターと対話型で学ぶことができます。

ゲーム性が豊富で、ポイントを貯めてアイテムと交換し、ミッションをクリアして進めるゲーム感覚で学習できます。

「間違えた」よりも「早くアイテムゲットしたい!」という気持ちを掻き立て、ネガティブな気持ちになりにくい工夫がPGM化されてます。

人に教わる(指摘と捉える)

人に教わること自体苦手な子はいて、教わること自体をネガティブに敏感に捉える子がいます。

人を変えても、関わり方を変えても「人に教わる」こと自体は変わらない為、まずは、教わるのを「タブレット」に置き換え、問題が解けるようになる楽しさを経験させることが大切になります。

タブレット学習であれば、指摘と捉えにくい為、本人も素直に解説を聞いて、学習効果が出やすくなります。

分からない(できないと思い込む)

癇癪が多い子の中には、生まれ持った特性から、学びにくさがあることもあります。

教科書や市販のドリルなど一般的な教材では、学びにくいなどです。

これは本人の特性が悪いのではなく、本人の学びやすさと使う教材が合っていないということです。

タブレット学習では、市販教材では合わない子を想定し、学習PGMが組まれてます。

発達障害専用などのタブレット学習もありますが、大事なのは診断名の有無よりも、お子さんが今ある教材で学びにくさを感じてるなら、他の方法を探すことです。感じてないなら、今の教材で続けることが良いと思います。

タブレット学習について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

発達障害の有無に関わらず、学習で心配な点がある子にとって、参考になる内容になります。

学習に不安がある子にとって、1つの学習方法として、参考になれば幸いです。

【自閉症/子どもの癇癪 クールダウン法】まとめ

記事のポイントになります。

✅癇癪の

「2つの意味」

・自己表現

・要求の手段

✅癇癪の

「3つの原因」

・目的を通そうとしたい

・嫌なことから逃げたい

・注目を引きたい

✅癇癪の

「3つの対処法」

・適切な表現で要求に応える

・できる/興味のあるものを促す

・適切に注目が引けたら、応える

✅癇癪の

「NGな3つの対応」

・物を与えて解決

・怒る/無理やりさせる

・動揺する

✅癇癪が続く子の

「リスクと対策」~学習面~

・学習の質と量の低下

・癇癪を避けやすい学習法

・タブレット学習

以上になります。

本記事が参考になれば幸いです。

【関連記事】

【宿題でいつも癇癪…】発達障害の子がスムーズにできる6つの対処法

[…] 関連記事:自閉症(スペクトラム)の子供の癇癪の3つの対応方法 […]

[…] 【療育指導員も実践!】自閉症スペクトラムの子供の癇癪の3つの対処法 […]

[…] 【療育指導員も実践!】自閉症スペクトラムの子供の癇癪の3つの対処法 […]

[…] 【療育指導員も実践!】自閉症スペクトラムの子供の癇癪の3つの対処法 […]

[…] 【療育指導員も実践!】自閉症スペクトラムの子供の癇癪の3つの対処法 […]

[…] 【療育指導員も実践!】自閉症スペクトラムの子供の癇癪の3つの対処法 […]

[…] 【癇癪が減った!】今日からできるクールダウンと3つの対処法! […]

[…] 【癇癪が減った!】今日からできるクールダウンと3つの対処法! […]

[…] 【癇癪が減った!】今日からできるクールダウンと3つの対処法! […]

[…] 【癇癪が減った!】今日からできるクールダウンと3つの対処法! […]

[…] 【癇癪が減った!】今日からできるクールダウンと3つの対処法! […]

[…] 【癇癪が減った!】今日からできるクールダウンと3つの対処法! […]

[…] 【癇癪が減った!】今日からできるクールダウンと3つの対処法! […]

[…] 【癇癪が減った!】今日からできるクールダウンと3つの対処法 […]

[…] もし家庭でできることを、まずしたいという方は、【癇癪が減った!】今日からできるクールダウンと3つの対処法をご覧ください。 […]

[…] そういった方は、【癇癪が減った!】今日からできるクールダウンと3つの対処法!をご覧ください。 […]

[…] 【癇癪が減った!】今日からできるクールダウンと3つの対処法! […]

[…] 【癇癪が減った!】今日からできるクールダウンと3つの対処法! […]

[…] それでもどうしても不安という方は、【子どもの癇癪】3つの原因から考える!クールダウンの方法をご覧ください。 […]

[…] 【子どもの癇癪】3つの原因から考える!クールダウンの方法をご覧ください。 […]

[…] ここの対処法は、【子どもの癇癪】3つの原因から考える!クールダウンの方法で、詳しく解説しています。 […]

[…] 【癇癪が減った!】今日からできるクールダウンと3つの対処法! […]

[…] 【癇癪が減った!】今日からできるクールダウンと3つの対処法 […]

[…] 【子どもの癇癪】クールダウンの方法~3つの原因別~ […]

[…] 【子どもの癇癪】3つの原因から考える!クールダウンの方法 […]

[…] 【子どもの癇癪】3つの原因から考える!クールダウンの方法 […]

[…] お子さんの癇癪が多くて、対応に困っている方は、【子どもの癇癪】3つの原因から考える!クールダウンの方法 をご覧ください。 […]