発達が気になる子供の習い事で迷われている方へ「発達障害の子の習い事で、サッカーって良いのかな?メリット/デメリット知りたい。発達障害の子の習い事の選び方も教えてほしい」

「発達障害/グレーゾーンの子の習い事でサッカーってどうなのかな…」

「うちの子、サッカーが好きなんだけど、発達がゆっくりだから、周りについていけるか心配…。子供に合った習い事の選び方が知りたい」

お子さんの習い事、やるからには、お子さんが楽しめて、学びになる場所を選びたいですよね。

この記事を執筆してる私は、療育指導員を15年以上経験しており、現在も支援に携わってます。

その支援経験を元にまとめてます。参考になれば幸いです。

※本記事はプロモーションを含みます

目次

発達障害とは

発達障害とは、生まれつきの気質に近いもの(先天的な脳の特徴)になります。

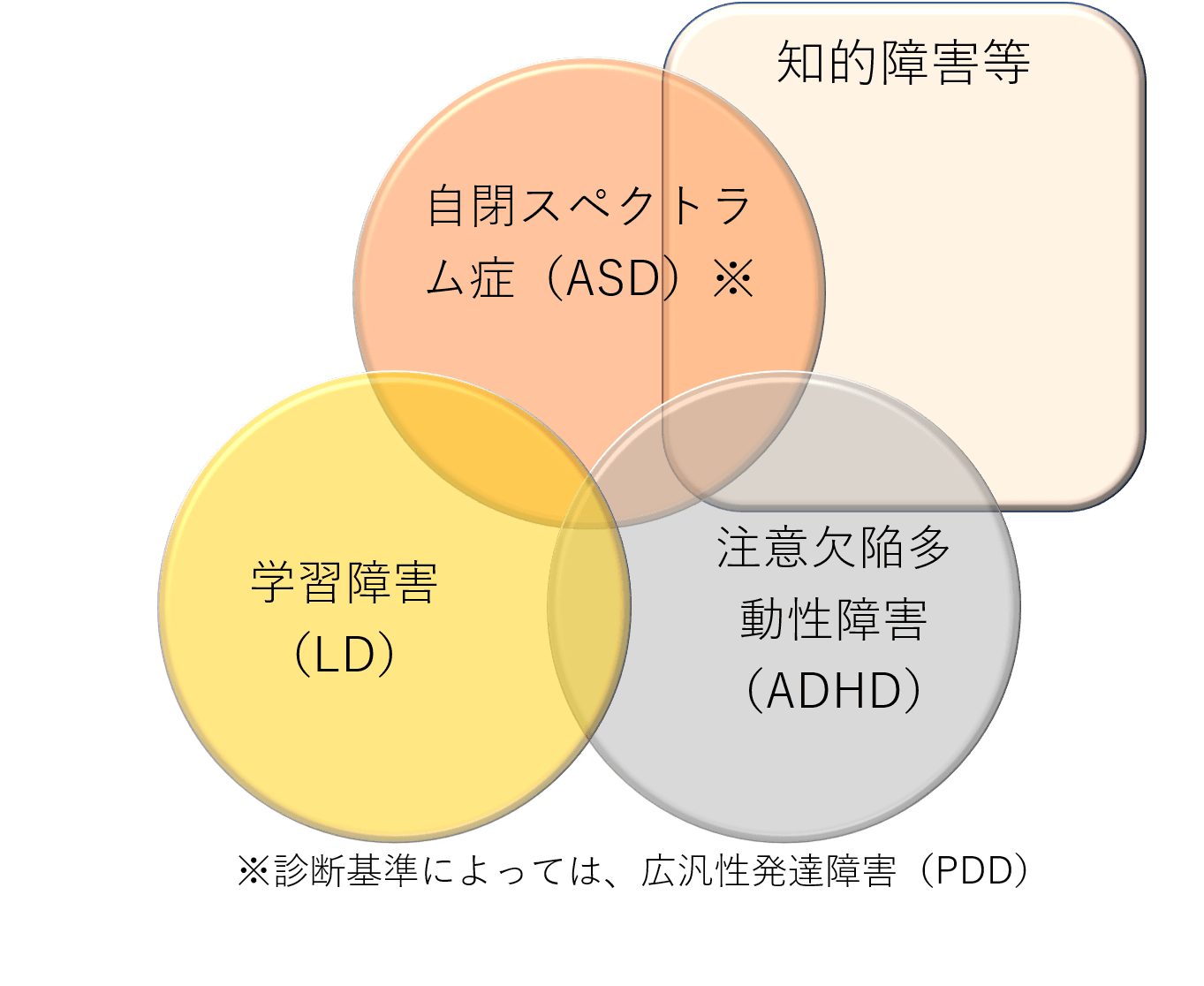

発達障害は、大きく3つに分類

図のように、自閉スペクトラム症(ASD)、ADHD(注意欠陥多動性)、学習障害(LD)があり、そこに知的障害も加わっていきます。

図のように重なっている部分もあり、同じ障害名でも、特徴は一人一人異なります。自閉スペクトラム症とADHDの両方の特性があっても、どちらの特性が強く出ているなど、個人差があります。

また同じADHDでも、多動性が高い、不注意傾向だけある、などお子さんによって様々になります。

【関連記事】

発達障害の子に習い事がおすすめな理由

発達障害の子が、習い事をすること自体は、良いことです。

理由は4つあります。

①:自己肯定感が上がる

②:友達との交流が増える

③:社会性が身につく

④:自分の「好き」が見つけやすい

自己肯定感が上がる

発達障害のお子さんは、その特性上、叱責/失敗体験を積みやすく、自己肯定感が下がりやすいです。私が支援しているお子さんの多くは、自己肯定感が低いです。

自己肯定感は、お子さんの原動力です。行動を起こすエネルギーになります。ただ日常生活の中ですと、自己肯定感が上げにくいのも事実。そこで習い事の活用です。

習い事を通して、『先生に褒められる』、『自分でチャレンジしてうまくできた』、『前よりも上達を実感できる』の機会を作ることで、自己肯定感が上げることができます。

友達との交流が増える

発達障害のお子さんは、お友達とコミュニケーションが取りづらいことが多くあります。理由は、様々ですが、大きな理由として、興味の偏り(共通の話題がない)、話し方が分からない、などがあります。

お子さん自身が楽しめる習い事であれば、共通の話題がありますし、友達と一緒に取り組める習い事は、話のキッカケが多く自然に話しやすい雰囲気もあります。

社会性が身につく

習い事は、学校よりも少人数で社会性が学べます。特に集団スポーツでは、集団に合わせて、自分が動くことが求められるため、学びやすいです。

「挨拶」「ルールを守る」「待つ(話を聞く)」「順番を守る」など、多くのことが学べます。

自分の 好き が見つけやすい

習い事を通して、お子さん自身が「好きなこと」に気づける機会になります。また逆に「合わなかった」ことに、気付ける機会になることもあります。

経験したことで得た気付きなので、今後の「好き」を見つけるために役に立つ、ポジティブな経験になります。

サッカーを習うメリット/デメリット

さきほど説明した、習い事をする理由に加えて、ここでは発達障害のお子さんがサッカーを習うメリット3つ、デメリット2つをまとめました。

メリット

集団行動が学べる

サッカーは集団スポーツですので、サッカーをするには、チーム/チームメイトの動きに、自分の行動を合わせる必要があります。

普段周りに合わせることを嫌がる子さんも、サッカー好きであれば、「集団に合わせる」ハードルが下がります。

普段の生活より、ハードルが下がった環境で、周囲に合わせるスキル(自制する力)を身につけることができます。

お子さんが、楽しみながら成長ができる、これ以上の喜びはないですよね。

ルールの遵守が学べる

「ルールを守る」というのは、お子さんがこれから生活する上で、必要なスキルです。サッカーのルールを守れる=社会ルールを遵守するスキルが上がる、ということになります。

個人競技ですと、良くも悪くも融通がきき、ルールを遵守する機会が少ないです。お子さんの今後の生活では、ルールを守ることが求められてくるので(学校/クラブ活動/友達との遊びなど)、身につけておけると安心です。

ルールを守って過ごせることは、その子の過ごしやすさに繋がります。そしてルールを守ることが、「楽しい!気持ちがいい!」と実感を持ってもらえることが、大切になります。

例えば、ルールを破ると試合が止まって時間が減っちゃうけど、ルールを守れば、その分サッカーができる時間が増える!先生や親に褒めてもらえる!などのイメージです。

ストレス発散になる

特にADHD(傾向)のお子さんの場合に多いです。もて余しているエネルギー(体を動かしたい欲求)が、動きの多さ/衝動的な動きに繋がっていることが多いのですが、

サッカーを通して、体を動かす欲求を満たせれば、普段の生活が落ち着きやすくなります。

ADHDの子の多動/衝動性は、止めるのではなく、適切な方法で発散させることが望ましいです。止めるだけでは、行き場のないエネルギーが、違う困った行動で出るためです。

適切な発散方法の1つとして、運動量の多いサッカースクールは、おすすめになります。動き回ることが、否定されづらいスポーツなので、動きたい欲求を満たしつつ、ADHDの特性も活かすことできます。

デメリット

自信を失う可能性あり

サッカーに限らずですが、集団スポーツは、他のお子さんと参加するものです。お子さんによっては、周りの子と比べてしまって、自信を失う場合もあります。

ここは、ご家族や先生の接し方で、工夫できる余地があります。お子さんへの必要な接し方は、後述します。

ストレスになる可能性あり

環境が合わず、失敗/否定されることが続くと、ストレスが溜まります。例えば、ADHDの子の場合、待つ時間が長く、我慢が続くと、ストレスになることもあります。

些細なことで、癇癪を起こす/大声を出す/手を出す/指示を拒否するなどの困った行動に、繋がりやすくなります。

ここのデメリットは、習い事の選び方で解消することができます。次の内容で説明します。

子どもに合うサッカースクールの選び方

発達障害のお子さんのサッカースクールの選ぶポイントは、5つあります。

このポイントを押さえることができれば、サッカーに限らず、お子さんに合った習い事を見つけることができます。

先ほどのデメリットも避けることができます。

①:好き or やりたいことか

②:子供の特性に合っているか

③:先生の接し方がポジティブか

④:個別に配慮してくれるか

⑤:体験をする

好き or やりたい ことか

当たり前になりますが、お子さん自身が「好き/やりたいこと」を選びます。好奇心/興味は、全ての原動力になります!まず最初に、お子さんの意思を確認します。

子供の特性に合っているか

お子さんの苦手がフォローできているか?見ていきます。

例えば、待つことが苦手なADHDの子の場合「先生の説明が簡潔、テンポが早くて待つ時間が少ない」などです。お子さんの特性に合っているか確認しましょう。

先生の接し方がポジティブか

先生の関わりがポジティブか、これはとても重要です。発達障害の子は、傷つきやすく、ネガティブに捉えやすいことも少なくありません。

お子さんが「失敗した!」ということでも、伝え方によって、お子さんが前向きになれます。

例えば、ドリブルで失敗してしまった場面で「ドリブルできなかったね」と「さっきより3メートルは進めたね!すごい!」という声かけ。同じ出来事でもお子さんの気持ちが違います。

- 衝動性→瞬発力が高い

- 多動→活発で行動量がある

- 空気が読めない→自分を通せる

- 注意が散りやすい→視野が広い

お子さんの特性(違い)は、良さです。先生の捉え方は、接し方にそのまま出ます。このような視点/スタンスを、先生が持っていると安心です。

個別に配慮してくれるか

個人差はありますが、発達障害のお子さんは、集団から外れる行動をとることがあります。

叱責!強制!ではなく、集団に影響がでない範囲の行動を見守る、横からそっと声を掛けてくれるだけで、お子さんは失敗体験を積まずに、楽しく参加ができます。

お子さんの特性(予想される行動)を、どこまで受け入れてくれることができるのか?を確認することが大切になります。

体験をする

ここまで説明しました4つのポイントが押さえられたら、あとは実際に、体験することをお勧めします。

一番大切なのは、お子さんの気持ちなので、お子さんが「楽しかった!またいきたい!」と思えるか?、実際に見てるのがよいと思います。

発達障害の子向け「サッカー&運動スクール」

集団での習い事で問題ない子は、リベルタサッカースクールが良いと思います。

一方で、集団の習い事の経験がなかったり、過去に集団活動で失敗体験がある子には、最初は、個別の習い事をお勧めします。

まずは、本人に合った方法とペースで、スポーツの楽しさを自信をつけ、のちに集団での習い事に進められると、本人の失敗体験や過剰なストレスを避けることができます。

詳しくは、こちらの公式サイトをご覧ください。

1つの選択肢として、参考になれば幸いです。

【発達障害の子の習い事 サッカー】まとめ

記事のポイントになります。

✅発達障害とは

・生まれつきの気質に近いもの

✅発達障害の子に習い事が

「おすすめな理由」

・自己肯定感が上がる

・友達との交流が増える

・社会性が身につく

・自分の「好き」が見つかりやすい

✅サッカーを習う

「メリット」

・集団行動が学べる

・ルールの遵守が学べる

・ストレス発散になる

✅サッカーを習う

「デメリット」

・自信を失う可能性あり

・ストレスが溜まる可能性あり

✅子どもに合う

「サッカースクールの選び方」

・好き or やりたいことか

・子供の特性に合っているか

・先生の接し方がポジティブか

・個別に配慮してくれるか

・体験をする

✅発達障害の子向け

「サッカー&運動スクール」

・リベルタサッカースクール

・スポーツ家庭教師ファースト

以上になります。

「習い事の選び方」は、サッカースクールに限らず、他の習い事にも応用できます。

本記事がお役に立てば幸いです。

【関連記事】

[…] 【発達障害の子の習い事でサッカーはあり?】習い事の選び方を解説! […]