子どもの二次障害が心配な方へ「子どもが二次障害にならないか心配。もしかしたら二次障害になりかけてるかも…何をしてあげるべきか知りたい」

「子どもが二次障害にならないか不安…」

「子どもが、二次障害になりかけてる‥どう接すればいいのか、分からない」

二次障害になるお子さんが、今増えています。

この記事を執筆してる私は、療育支援員を15年以上しています。その中には二次障害のお子さんも多くいらっしゃいました。

発達障害と違い、正しい知識と対処法ができれば、二次障害は防ぐことができます。

その支援経験を元に、本記事をまとめてます。お役に立てば幸いです。

目次

発達障害とは

発達障害とは、生まれつきの気質に近いもの(先天的な脳の特徴)になります。

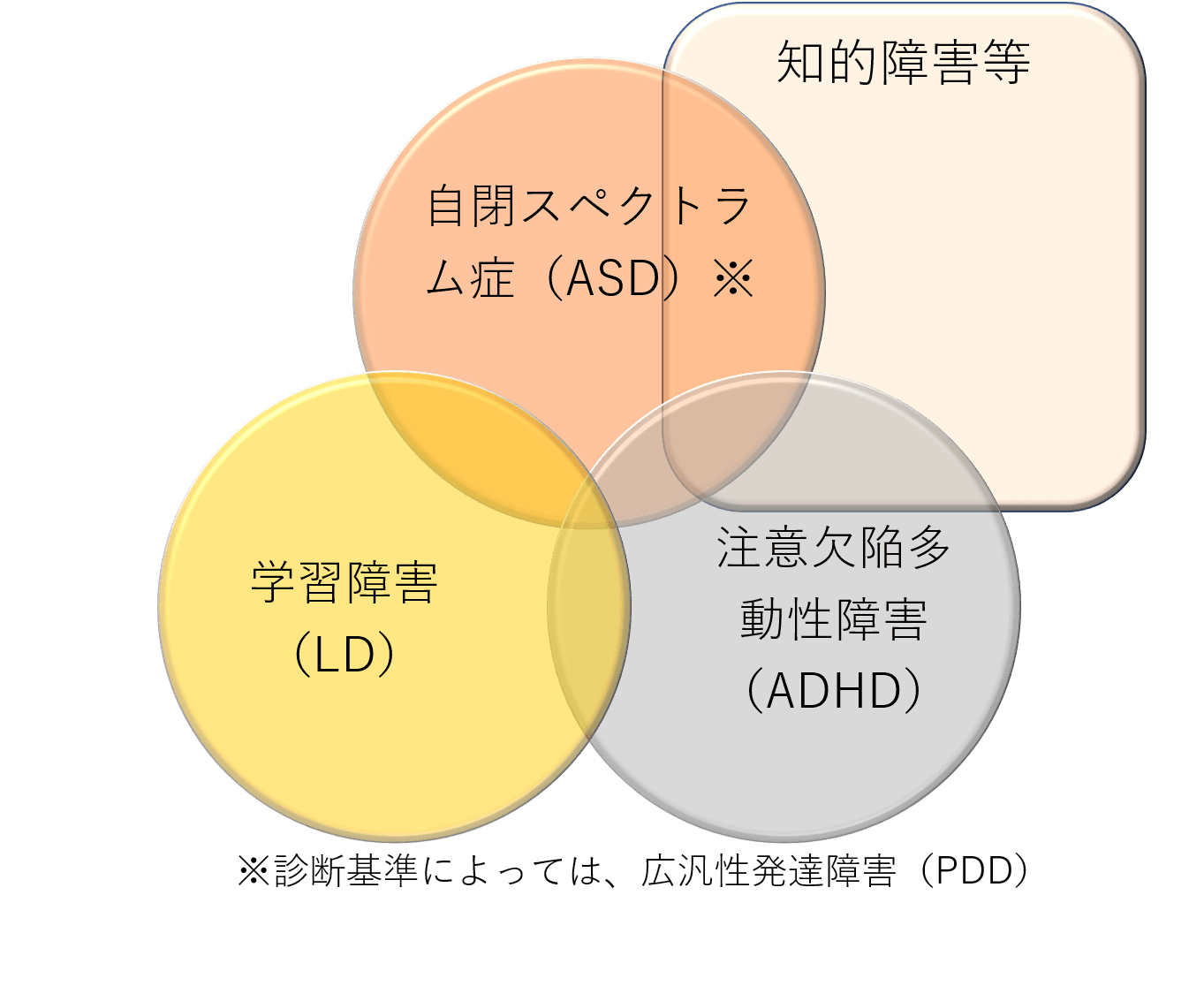

発達障害は、大きく3つに分類される

図のように、自閉スペクトラム症(ASD)、ADHD(注意欠陥多動性)、学習障害(LD)があり、そこに知的障害も加わっていきます。

図のように重なっている部分があり、同じ障害名でも、特徴は一人一人異なります。

自閉スペクトラム症とADHDの両方の特性があっても、どちらの特性が強く出るなど、個人差があります。

また同じADHDでも、多動性が高い、不注意傾向だけある、など様々です。

二次障害の「6つのタイプ」

発達障害のお子さんの二次障害とは、「発達障害の特性が原因による、失敗体験の積み重ねから新たに生まれる困り」のことをいいます。

二次障害には、2つのタイプがあります。

①:内在タイプ

②:外在タイプ

内在タイプ

二次障害による問題行動が、自分(内側)に向くタイプになります。

自分に苛立ち/不安を感じ、精神的に自分を追い詰めてしまう傾向にあります。

抑うつ

- 鬱に近づいている状態

- 鬱の一部の症状が持続している

- 気分が落ち込む/憂鬱になりやすい

引きこもり

- 自宅/自室に引きこもる

- 外出はほとんどしない

過度な不安

- 環境の変化に過敏

- 新しい場所/人への不安が強い

- 新しいことへの拒否感が強い

依存症

- ゲーム/スマホ/ネット依存

- やめたくてもやめられない状態

外在タイプ

二次障害による問題行動が、周囲(外)に出るタイプになります。

暴言/暴力

- 家庭内で多い(外では出にくい)

- 攻撃/威圧的な言動

- 反抗挑戦性障害を診断されることあり

非行

- 暴力/家出など

- 思春期以降に多い

二次障害の「5つの原因」

「二次障害」は、定型発達の子(発達障害でない子)でもなります。

ただ発達障害の子の方が、二次障害になる確率が高いです。

発達障害の特性は、日常生活に困りに繋がることが多く、二次障害のキッカケになりやすい為です。

二次障害の原因の多くは、周囲の無理解/失敗体験の積み重ね/支援不足などです。

逆にいうと、ここを避けることで、二次障害を防げる可能性が高まります。

発達障害の子の二次障害の原因は、主に5つあります。

①:家族の障害受容の拒否

②:支援不足

③:学習の遅れ

④:友達関係

⑤:親の発達障害

家族の障害受容の拒否

家族がお子さんの障害(特性)を受け入れない。

必要な支援を受けない、お子さんに合わない環境を進路として選びげ、辛い経験をさせてしまう状態になります。

よくあるのは、障害のレッテルが嫌だから、療育は受けない/特別支援級にはいかない、などです。

家族の理解がないと、必要な支援を受ける(二次障害を防ぐ)ことはできません。

まずは『ご家族の受け入れ』が、スタート地点になります。

支援不足

周囲の無理解から、お子さんに必要なサポートや配慮が足りない状態が続くことです。

支援がない→お子さんの失敗体験(叱責/自己肯定感下がる)になります。

学習の遅れ

授業についていけず、学習が辛くなっていきます。小学校低学年~中学年のお子さんが多いです。

友達関係

共通の話題のなさ(興味の偏り)、コミュニケーションの難しさ(一方的に話す/相手の気持ちが分からない)から、良い友達関係を作りづらく、孤立することが多くなります。

暗黙のルールなどの理解が難しいと、一緒に遊べるものも少なくなります。

親の発達障害

発達障害の親御さんが、一因になる場合があります。特に父親が発達障害(ADHD/自閉スペクトラム症傾向)のケースが多いです。

お子さんの困りを、親御さんが極端に捉え、お子さんに誤った関わり/難しいことを求めてしまうことです。

また支援者の助言が伝わりきらず、お子さんに必要な関わりを実践することが難しい場合があります(支援者側の努力も必須ですが…)。

また父親が「自分も小さい頃は同じだったけど、今は生活できてるから何とかなる」と思われ、

支援に消極的なことも多いです。この考え方も、間接的な二次障害の要因の1つになりえます。

✅二次障害になりやすい時期

小学校高学年以降が多いです。お子さんは、小学校3~4年生頃から自分のことを俯瞰してみはじめます。

周囲のとの違いに気付き、傷つきやすくなる時期です。

また学習内容も難しくなる為、学校でのつまづきも多くなりやすいです。

こういった様々な要因、思春期の難しさが重なり、二次障害になりやすくなります。

二次障害の「5つの予防法」

「二次障害」は周囲の関わり方によって、防ぐことができる障害です。予防法/対処法に分けて説明していきます。

特性の理解

お子さん、ご家族、周囲の方が、特性の理解をすることです。得意なこと/苦手なことを把握することが大切です。

【関連記事】

特性の活かし方を知る

特性を踏まえた上で、具体的にどう行動すればいいのか、を把握することです。これはお子さんも周囲の方もできると良いです。

例えば、口頭だけだと忘れやすいけど、視覚的に残せばできるお子さんの場合、「やることをチェックリストにして、できたら印をつける」をやるなどです。

【関連記事】

親の関わり方の工夫

お子さんの特性を考慮して、家族が関わり方を工夫することです。

地域の療育先、民間療育など、様々な所でペアレントトレーニングを受けることができます。

また、本で読んで学ぶのも1つになります。

親御さんが学びやすい形が一番だと思います。

できたことを褒める

問題となる部分でなく、「できていること、できるようになったこと」を見つけ、褒めてあげましょう。

二次障害のお子さんは、失敗体験が多く、自己肯定感が低いです。

自己肯定感は、お子さんの原動力になります。

ポジティブな関わりが、原動力を生み、必要な行動を起こすことに繋がります。

家庭/学校で統一した関わり

ご家族/学校でお子さんに関わる上で、スタンスをすり合わせします。

お子さんが頑張る/休んでいい部分、など共通認識を持って関わっていきます。

また通級や支援級など、学校の個別配慮のサポートも活用するのも1つです。

発達障害の子の二次障害の「3つの対処法」

もし二次障害になりかけていたら、予防法にプラスして、これから詳細する配慮が必要になります。

二次障害のお子さんと接する上で大切なことは、原則2つになります。

・自己肯定感が上がる機会を作る

・ストレスの元を減らす」

具体的な対処法をお伝えします。

安心できる 人/場所/時間 を作る

お子さんが安心できる要素を作ることです。

例えば「楽しめる習い事(居場所)」、「家族や親戚など安心できる人と過ごす」、「好きなマラソンをする」などになります。

家での役割を任せる

家での役割を任せましょう。お風呂掃除でも買い物でも、何でも大丈夫です。

そしてお子さんができたら、褒めたり、感謝の言葉を伝えましょう。

二次障害の子は、自己肯定感が低いです。

「自分なんて何やってもダメだ」と思っています。

「人の役に立った!今日は○○ができた!」と、実感できる機会を作ることが大切になります。

ストレスの元を極力減らす

お子さんのストレス(二次障害に関連すること)は、なるべく減らしましょう。

例えば、不登校になり、学校自体がストレスになっているお子さんに、

「学校いつからいけそう?」

「○○すれば学校行けるんじゃない?」

「今日学校の先生と話をしてきたよ」

と声を掛けることです。

これは、二次障害の悪化に繋がるため、避ける必要があります。

✅思春期の子には「自己選択」が大事

二次障害のお子さん(思春期)には「自分で決める」機会が必要になります。

大事なのは、お子さんの「納得感、必要性、やりたいを思えている、できるイメージが持てる」です。

お子さんの気持ちがないと、続かず表面的になってしまったり、本人の不満や不信感が強まってしまいます。

【発達障害の子 二次障害は治らない?】まとめ

記事のポイントになります。

✅発達障害とは

・生まれつきの気質に近いもの

✅発達障害の子の二次障害とは

・障害特性がキッカケの新たな困り

✅二次障害の

「6つのタイプ」

・抑うつ

・引きこもり

・過度な不安

・依存症

・暴言/暴力

・非行

✅二次障害の

「5つの原因」

・家族の障害受容の拒否

・支援不足

・学習の遅れ

・友達関係

・親の発達障害

✅二次障害の

「5つの予防法」

・特性の理解

・特性の活かし方を知る

・ペアレントトレーニング

・「できたこと」を褒める

・家庭/学校で統一した関わり

✅二次障害の

「3つの対処法」

・安心できる「人/場所/時間」を作る

・家での役割を任せる

・ストレスの元を極力減らす

以上になります。

本記事が、お役に立てば幸いです。

【関連記事】

【療育の後悔】受けないと、子どもの将来にどんな可能性が?事例を元に解説

[…] 【発達障害の子の二次障害は治らない?】原因・予防/対処法を解説! […]

[…] 【発達障害の子の二次障害は治らない?】原因・予防/対処法を解説! […]

[…] 【発達障害の子の二次障害は治らない?】原因・予防/対処法を解説! […]

[…] 【発達障害の子の二次障害は治らない?】原因・予防/対処法を解説! […]

[…] 詳しくは、【発達障害の子の二次障害は治らない?】原因・予防/対処法を解説をご覧ください。 […]

[…] 詳しくは、【発達障害の子の二次障害は治らない?】原因・予防/対処法をご覧ください。 […]

[…] 【発達障害の子の二次障害は治らない?】原因・予防/対処法 […]

[…] 【発達障害の子の二次障害は治らない?】原因・予防/対処法を解説 […]

[…] 【発達障害の子の二次障害は治らない?】原因・予防/対処法を解説を、ご覧ください。 […]

[…] 【発達障害の子の二次障害は治らない?】原因・予防/対処法を解説 […]

[…] 【発達障害の子の二次障害は治らない?】原因・予防/対処法 […]

[…] 【子どもの二次障害】原因・予防/対処法について […]

[…] 詳しく知りたい方は、【発達障害の子の二次障害は治らない?】原因・予防/対処法を解説をご覧ください。 […]

[…] 二次障害について、詳しく知りたい方は、【発達障害の子の二次障害は治らない?】原因・予防/対処法をご覧ください。 […]

[…] 詳しく知りたい方は、【発達障害の子の二次障害は治らない?】原因・予防/対処法をご覧ください。 […]

[…] 【発達障害の子の二次障害は治らない?】原因・予防/対処法 […]

[…] 【発達障害の子の二次障害は治らない?】原因・予防/対処法 […]

[…] 詳しく知りたい方は、【子どもの二次障害】原因・予防/対処法 をご覧ください。 […]

[…] 【発達障害の子の二次障害】原因・対処法 […]

[…] 詳しくは、【子どもの二次障害】原因・予防/対処法 をご覧ください。 […]

[…] 【発達障害の子の二次障害は治らない?】原因・予防/対処法を解説 […]

[…] 【子どもの二次障害】原因・予防/対処法 […]

[…] 気になる方は、【発達障害の子の二次障害】原因・予防/対処法 をご覧ください。 […]