療育の頻度について知りたい方「療育は、週何回通うもの?実際に通ってる子は、どのぐらいの頻度が多いの?効果が出る頻度・期間が知りたい」

お子さんの発達が心配な場合、「療育」という支援を利用できることは、ご存知の方も多いと思います。

ただ、「療育」といっても、どのぐらいの頻度で通えば、効果が出るものなのでしょうか…?

個人差があるとはいえ、目安が知れると、療育の回数を検討する上で、参考になりますよね。

そこで本記事では、こちらの内容をまとめました。

「療育で成果(お子さんの成長)が出やすい頻度・期間・事例」

この記事の執筆者の私は、療育・発達支援を15年以上しており、現在も発達障害・グレーゾーンと言われる子の支援に携わってます。

また、私自身の息子(言語発達遅滞・運動協調性障害)も、2年以上療育に通っていました。

その支援/育児経験を元に、情報をまとめてます。

本記事が参考になれば、幸いです。

※本記事の「療育」は児童発達支援/放課後デイの福祉サービスを想定してます

目次

一般的な療育の「頻度・期間」

一般的な療育の「頻度・期間」は、大きく2つの通い方により、変わります。

①:”幼/保育園に通いながら” の療育

②:”幼/保育園の代わり” の療育

あくまで、私の地域での情報が中心ですので、参考程度にご覧ください。

幼/保育園に通いながら療育

1番多い頻度(期間)は、週1~2回(2~3年)になります。

週1回~始める通い方が、一番多いです。

2番目に多い頻度(期間)は、月2~3回(1~2年)になります。

3番目に多い頻度(期間)は、週3回(2~3年)になります。

【合わせて読みたい記事】

【保育園に療育を勧められたら】やるべきこと・注意点・事例を元に解説

幼/保育園の代わりの療育

週4~5日通われる子が、ほとんどになります。

よく「療育センター・療育園」と呼ばれるものです。

幼/保育園の代わりに通われる為、身辺自立・集団活動など、生活のベースとなるスキルを身につける意味合いになります。

また、園に断られてしまったり、園で集団生活についていけない場合、

週4日以上通われることが多いです(その分お子さんへの支援の必要性が高いことが多い)。

幼・保育園の代わりに、通っている場所になりますので、頻度が多く、過ごす時間も午前~夕方までと、長時間になります。

生活に近いイメージになるので、集団活動が多く、下記の活動が多いです。

・身辺自立

・運動

・リトミック

・工作

・友達との関わり

通われてる子は、集団生活のスキル(集団に合わせて動く・指示を聞いて動く・友達と関わる)が伸びる子が多いです。

逆に、発語・癇癪・離席・課題に取り組まない、などの困りがある子には、集団療育では、足りないです。

もし、お子さん本人・周囲が日常的に困っている場合は、個別の療育が必要な可能性があるので、

福祉サービスで空きの確認、空きがないなら民間の療育を検討されるのが、良いと思います。

【合わせて読みたい記事】

効果が出やすい実際の「頻度・期間」

効果が出やすい実際の「頻度・期間」をお伝えします。

ここもあくまで、私が現場を見てきた情報になりますので、参考程度にご覧ください。

週1回以上は、欲しい(1年以上)

まず最初に言えることは、週1回の頻度は欲しいという点です。

療育に通うということは、何かしらスキルを身に付けたい方が、ほとんどだと思います。

ただ、スキルを身につけるということは、それだけ練習する回数が必要になります。

そして、お子さんが楽しめたり、自分から取り組みたくなることが大事です。

私たち大人も、英会話を学ぶ時に、定着させるには、ある程度学ぶ頻度が必要になると思います。

そして楽しめないと、なかなか続かず成果も出づらいと思います。

お子さんも一緒になります。

特に支援が必要なお子さんは、特性によって物事に取り組みに強い拒否感が出たり、

興味の幅が限られていて、楽しみながら学ぶ方法が限られることもあります。

「スキルの獲得(定着)」を目的にするなら、週1回の療育は、必要になると思います。

私が見てきた現場でも、週1回以上通っている子は成長は著しく、生活の過ごしやすさにも繋がっていきました。

逆に週1回以下の子は、成果が出るのに時間が掛かったり、親御さんが期待する成果が出ないこともありました。

お子さんの特性や困りによって、療育の頻度・期間は変わります。

療育機関の先生に相談して、アドバイスをもらえると安心です。

【合わせて読みたい記事】

【療育で追いついた?】療育で成果が出るポイント、成功・失敗事例

基本的には、多い方が効果的

支援をしていると、ときどき「どれぐらい通うと良いですか?多い方が良いですか?」と、親御さんから質問をいただきます。

私は、「お子さん・ご家族が日常生活に支障が出ない範囲で、なるべく多い方がいい」とお伝えしています。

何かで無理をすると、あとから生活のどこかに影響が出ます。

例えば、親御さんがイライラすることが多くなり、お子さんもストレスが溜まりやすくなるなどです。

「時間・労力・費用」の3つで、無理がなければ、多い方が効果的になります。

もし、迷われる場合は、その迷っている理由を含めて、家族や先生など信頼できる方に相談するのをお勧めします。

家庭での関わりの工夫は、最も効果的

療育で得た “お子さんへの関わり方” を家庭で実践することは、療育の効果的を高めます。

先ほども触れましたが、療育は頻度(練習する)が大切になります。

家庭で実践できる分だけ、練習の頻度は増えますので、基本的に効果は高くなります。

ただ注意点は、訓練にならない様にすることです。 “お子さんが楽しめていたり、ストレスになっていない” が前提になります。

そうでないと、拒否感が出たり、ストレス過多で癇癪が増えるなど、違う困り事に繋がりやすい為です。

✅療育機関での診察は「療育的効果は期待しない」

よく診察で、数ヶ月に1回親御さんが話を聞いてもらったり、軽くお子さんと遊ぶ形があります。

支援の1部には変わりありませんが、基本的には、お子さんの困りを解消したり、具体的な成長を作るものではありません。

数ヶ月に1回では、どんな専門家でも困りを解消することは、不可能です。

実際に療育の効果を期待される親御さんで、

「話を聞いてもらってるだけで、イマイチ効果は感じなくて..モヤモヤするんです」という方が多くいらっしゃいます。

基本的には、診察の目的は『経過観察(現状確認)』になります。

ここの違いを認識しておくことが、大切になります。

【合わせて読みたい記事】

【療育の後悔】受けないと、子どもの将来にどんな可能性が?事例を元に解説

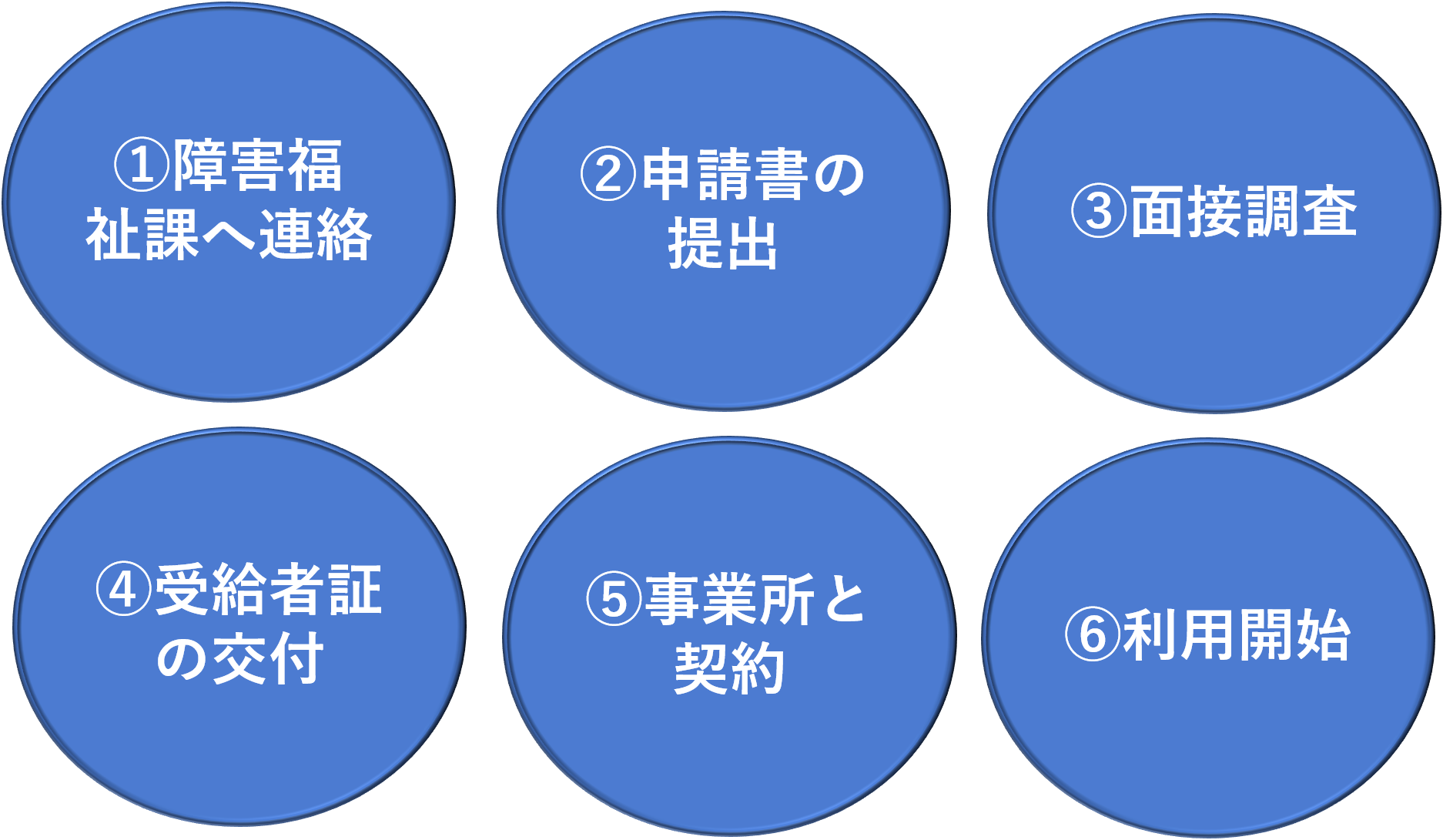

療育の頻度・期間が「決まる流れ」

まず療育が決まる流れは、下記の通りになります。

自治体にもよりますが、③のステップで、お子さんの障害特性の評価(専門家の見立て)が入ります。

療育が必要になるのか・必要ならどの程度の療育が必要なのか、お医者さんが判断することになります。

そして、④の受給者証が交付されると、「契約支給量(月間で療育が利用できる日数)が記載されます。

お子さんよって、「月4日」もあれば、「月20日」出る子もいます。

詳しい療育の流れは、【通所受給者証のデメリット】3つの注意点・メリット・申請方法 をご覧ください。

✅契約支給量は、あくまで「上限」

受給者証に記載されている契約支給量の日数分が、必ず療育として全て利用できるわけではありません。

あくまで、利用できる最大の日数になります。

利用する療育施設で空きがなければ、契約支給量が20日あっても、半分の10日しか使えないこともあります。

契約支給量は、複数の療育施設で使える

療育先を併用し、契約支給量を分散して使うことができます。

例えば、契約支給量20日の方の場合…

A施設:10日間/月

B施設:10日間/月

このように掛け持ちして、利用することができます。

ただ療育の掛け持ちは、メリット・デメリットがあります。

詳しくは、【療育】掛け持ちはできる?メリット・デメリット・療育の選び方 をご覧ください。

【週何回?療育の頻度と期間】まとめ

記事のポイントになります。

✅一般的な療育の

「頻度・期間」

・1番多い:週1~2回(2~3年)

・2番目に多い:月2~3回(1~2年)

・3番目に多い:週3回(2~3年)

・療育機関での診察はあくまで “経過観察”

✅効果が出やすい実際の

「頻度・期間」

・週1回以上は欲しい(1年以上)

・家庭での実践は、最も効果的

・基本的には、多い方がいい

✅療育の頻度・期間の

「決定までの流れ」

・医師の診断書・意見書で決まることが多い

・自治体によって変わる

・契約支給量は、あくまで “上限”

・契約支給量は、複数の施設で利用可

✅療育の頻度で

「大切なこと」~学習面の困りがある子~

・療育は生活時間のごく一部

・家庭での過ごし方が重要

・療育の内容を家庭で実践

・タブレット学習

以上になります。

本記事が参考になれば幸いです。

【関連記事】

[…] […]

[…] 【発達支援員が解説】週何回?療育の頻度と期間~目的と通い方で変わる~ […]