通所受給者証について知りたい方「通所受給者証って、どんなデメリットがあるの?子どもの将来が不利になりそうで不安。通所受給者証について詳しく知りたい」

ネットで調べては見たものの、「色んな手帳があって、よくわからない!」

こんな思いをされた方も、少なくないのではないでしょうか?

本記事では、15年以上療育支援をしてる私が、「通所受給者証の押さえるべきポイント」をお伝えしたいと思います。

本記事がお役に立てば幸いです。

目次

通所受給者証の「デメリット」

まず結論から言いますと、

『通所受給者証を取得すること』に、デメリットはありません。

ただ、私が支援してる親御さんからの声としていただいた、

「通所受給者証のデメリット」を3つお伝えします。

①:家族の「精神的な負担」

②:混み合ってる

③:手続きに「時間がかかる」

家族の気持ちの負担

これは人によりますが、「通所受給者証」をネガティブに捉えられる方は、精神的な負担になる場合があります。

「うちの子には障害がある」「レッテルが貼られそうで心配」など、不安に繋がる方がいます。

通所受給者証とは、お子さんに必要な支援が受けられる1つの方法になります。

ただ、お気持ちとして負担になる方は、一定数います。

混み合ってる

個人的には、ここが最大のデメリットだと思います。

後ほど詳しく説明しますが、利用料が安いので、その分かなり混み合っています。

数ヶ月~数年待たれる方も、珍しくありません。

すぐに支援を受けたい方は、民間療育など違う方法を並行して探すことも、お勧めします。

手続きに時間がかかる

自治体によりますが、私が知る限り、「時間がかかる」は、共通しています。

・取得までのステップが多い

・ステップ毎の間隔が1ヶ月ほど空く

このように、時間がかかってきます。

【合わせて読みたい記事】

通所受給者証の「メリット」

「通所受給者証を取得するメリット」は、3つあります。

①:利用料が「安い」

②:「個別~集団指導まで」経験できる

③:「ママ友」が作れる

利用料が安い

多くの方には、これが一番のメリットになると思います。

福祉サービスの為、国の助成金を受け、利用ができます。

1割の負担で利用ができ、所得に応じて負担額の上限(3パターン)が決まってます。

💰利用料(月の上限額)

| 非課税世帯 | 0円 |

| 世帯所得900万以下 | 4,600円 |

| 世帯所得900万以上 | 37,200円 |

1日あたり、10,000円弱の費用が、1,100円弱になります。

個別~集団指導まで経験できる

事業所や地域により異なりますが、個別・小集団(2~4名程度)・集団(5名以上)など、様々な指導があります。

お子さんに合わせて、『個別→小集団→集団』と、同じ場所でステップアップできます。

療育では、個別で身につけたことを、集団の場や友達に活かすことが、大切になります。

個別で身につけたスキルを実践する場として、集団指導は大切になります。

それが同じ場所で学べるのは、メリットの1つになります。

ママ友が作れる

ここは、「情報がほしい!」「話せるママ友がほしい」という方には、メリットになります。

逆に、「療育で、ママ友はいらないかな」という方は、読み飛ばしてください。

療育では、集団指導が多くあります。同じグループのママと席が隣になったり、お子さん同士が仲良しになって、話すこともあります。

ママ友ができて、情報交換や同じ境遇だからこそ話せることがあり、交流を活かしてる方も多くいます。

「似た境遇の人と繋がれると、気持ちが楽になる」という方は、実際に多いです。

✅「通所受給者証」と「療育手帳」は別物

端的にいいますと、通所受給者証より、更に手厚いサポートが受けられるのが「療育手帳」になります。

「対象の子」でいうと…

・通所受給者証:「知的障害ない子」も対象

・療育手帳:「知的障害ある」子が対象

もしお子さんに知的障害がある場合は、療育手帳の申請もあった方が良いでしょう。

手当や医療費の控除など、メリットがたくさんあります。

療育手帳については、【療育手帳の2つのデメリット】メリット/活用法 をご覧ください。

通所受給者証で「使えるサービス」

「通所受給者証」は、区の療育を受ける時に、必要になるものです。

利用できるサービスは、大きく2種類あります。

①:障害児通所支援

②:障害児入所支援

障害児通所支援の「児童発達支援・放課後デイ」は、利用される方が多いです。

障害児通所支援

児童発達支援

- 対象:未就学の児童(2才頃~年長)

- 形態:個別/集団指導あり

- 内容:SST/就学準備など

SSTの指導は、コミュニケーション・集団参加・切り替え・ルールの理解など、幅広くあります。

就学準備は、下記の内容など、様々あります。

・運筆

・文字/数字の学習

・机上課題(着席)

・挙手して意見を言う

放課後デイサービス

- 対象:就学以上の児童(小1~高3)

- 形態:個別/集団指導あり

- 内容:SST/学習など

児童発達支援との大きな違いは、対象年齢になります。

児童発達支援が終わったら、放課後デイを利用される子も、多くいらっしゃいます。

小学生以上ですと、SSTでは、感情のコントロール・他者の表情/気持ち理解・状況理解などがあります。

また、学習支援やお金・時間・物の管理の練習をする子も多いです。

保育所等訪問支援

- 対象:未就学の児童(2才頃~年長)

- 形態:訪問(園に)

- 内容:現状把握/情報共有/助言など

医療型発達支援

- 対象:身体機能の障害がある児童

- 内容:発達支援/治療

障害児入所支援

福祉型障害児入所施設

- 福祉サービス(介護)

医療型障害児入所施設

- 福祉サービス+医療サポート

【合わせて読みたい記事】

【落ちた人も多い?】特別児童扶養手当とは。金額/条件/申込方法

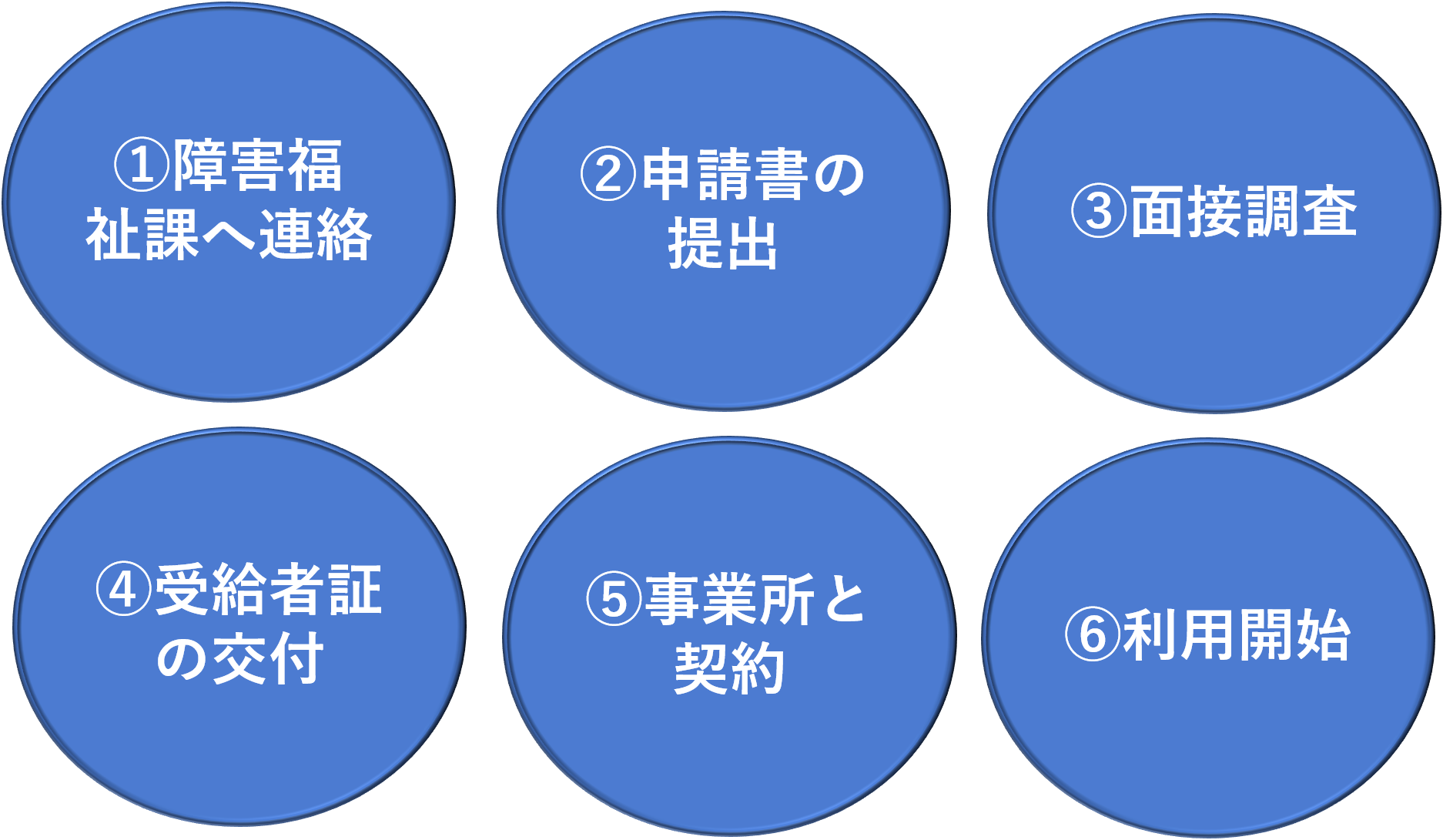

通所受給者証の「申請/取得/更新方法」

「通所受給者証の申請の流れ」は、大きく6つのステップになります。

最初は、お住まいの区の障害福祉課へ連絡し、「通所受給者証(手帳)の手続きをしたい」ことを伝えれば、案内があります。

事業所を利用する前に、親御さんとお子さんで来所し、事業所の担当がヒアリング・お子さんの様子を見ることがあります。

お子さんの様子を見た上で、個別指導or集団指導なのか、判断しながらご案内を受ける形になります。

✅更新は1年ごと

自治体にもよりますが、基本的に1年毎に更新が多いです。「年度毎に更新するイメージ」になります。

必要な持ち物は…

・申請書

・印鑑

・本人確認書類

・通所受給者証

になります。

おすすめな「療育の選び方」

ここでは、おすすめな「療育の選び方」について、5つに分けてお伝えします。

一刻も早く困りを解消したい

- 民間の療育+民間のペアレントトレーニング

費用も労力かけられる場合は、民間の療育をおすすめします。

理由は「すぐに・お子さんに合った・質の高い」療育が受けられる為になります。

併行して、区の療育の申請も進め、療育の選択肢を増やしておけると安心です。

【合わせて読みたい記事】

多少制約があっても費用を抑えたい

- 区の療育

- 民間の療育

- 民間のペアレントトレーニング

- 独学(本・ネット)

まず、区の療育の手続きを進めましょう。ただ利用ができるまで、時間がかかります。

その間に、民間の療育で予算に見合う教室を探し、ペアレントトレーニングが受けられると、良いと思います。

親御さんの学習意欲・実践力が高い場合は、有効な方法になります。

緊急性の高い困りではないけど、お子さんの発達が気になる方は、下の記事をご覧ください。

【療育支援員がおすすめ】発達障害(グレーゾーン)が理解しやすい本11選

情報収集したい

- 民間療育の資料請求

- 発達障害関係の本

- 親の会(繋がりを広げたい方)

民間の療育の資料請求をしましょう。施設によってスタンスが違います。

どんなアプローチや施設があるのか、把握できると良いです。

具体的な関わりは、網羅的に学べる本が、手軽でおすすめになります。

おすすめの本は、下の記事でまとめています。必要な方は、ご覧ください。

【療育指導員が紹介】療育のおすすめ本!12選~目的別に紹介~

子どもの状態を知りたい

- 区の療育

- 発達検査を受ける

検査を受け、専門家の意見をもらうことをお勧めします。

どうすべきかわからない

- 区の相談窓口へ相談

お住まいの相談窓口(障害福祉課)への連絡をお勧めします。

「子どもの発達について相談したいです」とお伝え頂ければ、必要なご案内を受けることができます。

【関連記事】

【療育の後悔】受けないと、子どもの将来はどんな可能性が?事例を元に解説

【通所受給者証のデメリット】まとめ

記事のポイントになります。

✅通所受給者証の

「デメリット」

・家族の気持ちの負担

・混み合ってる

・手続きに時間がかかる

✅通所受給者証の

「メリット」

・利用料が安い

・個別~集団まで経験できる

・ママ友が作れる

✅通所受給者証で

「使えるサービス」

・障害児通所支援

・障害児入所支援

✅通所受給者証の

「申請/取得/更新方法」

・区の障害福祉課へ連絡

・申請書の提出

・面接調査

(家族へのヒアリング等)

・受給者証の交付

・事業との契約

・利用開始

✅オススメな療育の選び方

・急いでる:民間療育

・費用抑えたい:療育+民間ペアトレ

・情報収集した:資料請求/本

・子どもの状態が知りたい:検査予約

・判断迷う:地域の障害福祉課へ連絡

以上になります。

本記事が、参考になれば幸いです。

【関連記事】

[…] 今日からわかる!ADHDの子供の4つの訓練方法 […]

[…] 【ADHDの子供の親向け】ADHDの子供の4つの療育 […]

[…] 【ADHDの子供の親向け】ADHDの子供の4つの療育 […]

[…] 【ADHDの子供の親向け】ADHDの子供の4つの療育 […]

[…] ADHDの子供にオススメな4つの療育【種類/内容/費用を解説】 […]

[…] ADHDの子供にオススメな4つの療育【種類/内容/費用を解説】 […]

[…] ADHDの子供にオススメな4つの療育【種類/内容/費用を解説】 […]

[…] ADHDの子供にオススメな4つの療育【種類/内容/費用を解説】 […]

[…] ADHDの子供の療育とは【種類・費用・通所受給者証のメリット/デメリットを解説】 […]

[…] ADHDの子供の療育とは【種類・費用・通所受給者証のメリット/デメリットを解説】 […]

[…] ADHDの子供の療育とは【種類・費用・通所受給者証のメリット/デメリットを解説】 […]

[…] ADHDの子供の療育とは【種類・費用・通所受給者証のメリット/デメリットを解説】 […]

[…] ADHDの子供の療育とは【種類・費用・通所受給者証のメリット/デメリットを解説】 […]

[…] ADHDの子供の療育とは【種類・費用・通所受給者証のメリット/デメリットを解説】 […]

[…] 【通所受給者証の3つのデメリット】メリット/申請方法も解説します […]

[…] 【通所受給者証の3つのデメリット】メリット/申請方法も解説します […]

[…] 【通所受給者証の3つのデメリット】メリット/申請方法も解説します […]

[…] 細は、【通所受給者証の3つのデメリット】メリット/申請方法も解説しますをご覧ください。 […]

[…] 【通所受給者証の3つのデメリット】メリット/申請方法も解説します […]

[…] 気になる方は、【通所受給者証の3つのデメリット】メリット/申請方法も解説しますをご覧ください。 […]

[…] お子さんの発達が気になる方は、【通所受給者証の3つのデメリット】メリット/申請方法も解説しますをご覧ください。 […]

[…] 療育について詳しく知りたい方は、【通所受給者証の3つのデメリット】メリット/申請方法をご覧ください。 […]

[…] 【通所受給者証の3つのデメリット】メリット/申請方法 […]

[…] 詳しくは、【受給者証のデメリット】3つの注意点・メリット・申請方法 をご覧ください。 […]

[…] 【受給者証の3つのデメリット】メリット/申請方法 […]

[…] 詳しくは、【受給者証のデメリット】3つの注意点・メリット・申請方法 をご覧ください。 […]

[…] 詳しい療育の流れは、【通所受給者証のデメリット】3つの注意点・メリット・申請方法 をご覧ください。 […]

[…] 詳しくは、【受給者証のデメリット】3つの注意点・メリット・申請方法 をご覧ください。 […]

[…] 【通所受給者証のデメリット】3つの注意点・メリット・申請方法を解説 […]

[…] 詳しく知りたい方は、【受給者証のデメリット】3つの注意点・メリット・申請方法 をご覧ください。 […]

[…] 【通所受給者証のデメリット】3つの注意点・メリット・申請方法を解説 […]

[…] 【通所受給者証のデメリット】3つの注意点・メリット・申請方法を解説 […]

[…] 【通所受給者証のデメリット】3つの注意点・メリット・申請方法を解説 […]

[…] 【通所受給者証のデメリット】3つの注意点・メリット・申請方法 […]

[…] 【通所受給者証のデメリット】3つの注意点・メリット・申請方法 […]