療育手帳について知りたい方「療育手帳のデメリットが知りたい。療育手帳使うことで、子どもの将来が不利になるか心配」

療育手帳とは、知的障害のある人に発行される手帳になります。ここ数年、療育手帳使うべきか、悩まれる方が増えています。

私自身の15年以上の療育指導を通して、現在も発達障害/知的障害のお子さん、その親御さんの支援をしてます。

その支援経験を元にまとめてます。参考になれば幸いです。

目次

療育手帳のデメリット

療育手帳のデメリットは、知的障害を「ネガティブ」に捉えた場合の、『本人や家族の気持ちの負担』になります。

これは、手帳に対してどう感じるか?個人の感じ方により、デメリットになるか変わってきます。

その他に、療育手帳を持っていて、マイナスになることは基本的にありません。

強いて言うなら、人によってデメリットが2つあげられます。

・本人の気持ちの負担になる

・家族の気持ちの負担になる

本人の気持ちの負担

個人差がありますが、『お子さんが小学校高学年以降の場合』、デメリットになる可能性があります。

お子さん自身が「自分は人と違うんだ、病気なんだ」など、手帳の存在をネガティブに捉える場合は、デメリットになります。

小学生高学年頃までなら、療育手帳が出ていることを、伝えないこともできると思います。

ただ、お子さんが中学生くらいになると、周囲との違いを感じ、自分を責めたり、自己肯定感が下がる場合があります。

逆に、本人が気にしない場合は、デメリットにはなりません。

実際に私が支援している子の中にも、気にしない子も多くいて、問題なく手帳を使っていることも、少なくありませんでした。

重度の知的障害の場合は、自分が知的障害者という認識が難しいですが、軽度の知的障害の場合、成長していくと、自分自身に知的障害があると、自覚してきます。

家族の気持ちの負担

お子さんに障害があることが、「知られたくない・レッテルを貼られるように感じる方」には、デメリットになります。

療育手帳は、『知的障害がある証明書』になるので、手帳を持つことで、気持ちとして負担になる方もいます。

✅療育手帳を持っていても、普通学級に入れる

学級選びは、最終的には「保護者の意思」になります。

手帳が理由で、普通学級に在籍できなことはありません。

【関連記事】

【普通学級か支援学級か】内容、選ぶ基準、メリット/デメリット

✅療育手帳は返還できる

使わなくなったり、お子さんが成長されて嫌がった場合は、途中で返還ができます。

療育手帳のメリット

療育手帳のメリットは、9つあります。

①:障害者手当

②:医療費助成

③:税金の控除

④:交通機関の割引

⑤:公共機関の割引

⑥:教育

⑦:就労支援

⑧:災害時の支援

⑨:施設でのサービス割引

障害者手当

お子様の障害の程度に合わせて、毎月手当がもらうことができます。

・1級:52,500円

・2級:34,970円

※児童1名

詳しく知りたい方は、【特別児童扶養手当】金額/条件/申込方法 をご覧ください。

医療費助成

「障害者医療費助成制度」が使えます。地域、障害の程度、所得によって変わります。

区の障害福祉課などの窓口へ、電話をします。

交通機関の割引

交通機関の割引が提供されます。

・鉄道

・航空

・バス/タクシー

・レンタカー

公共料金の割引

公共料金の割引が適用されます。

・NHK受信料

・携帯電話の通信料

※NHK:障害判定Aなど条件は厳しい

※携帯電話:会社により異なる

教育

地域によっては、保育園に入れる優先順位が上がる場合があります。

特別支援学校に入学するときは、提出が必要になります。

就労支援

就労の際に、使える制度になります。

・障害者雇用奨励金

・障害者トライアル奨励金

・特定求職者雇用開発助成金

・障害者雇用枠での就労

税金の控除

以下の控除、免税が適用されます。

・所得税

・住民税

・自動車税

・相続税

災害時の支援

災害時要援助者支援制度の対象者になります。一言でいうと、災害時に地域から避難の協力を得やすくなります。

「災害時要援助者支援制度」とは、災害時に一人で避難が困難な方を、地域で協力してサポートできる体制作りの為の制度になります。

詳しくは、自治体のHPをご覧ください。

施設でのサービス割引

下のサービスの利用料が、割引適用になります。

・映画

・動物園

・水族館

・遊園地

・博物館

・美術館

ちなみにUSJは半額になります。

障害のある子が使える手帳

ここからは、発達障害のあるお子さんが利用できる可能性のある手帳(支援)について、解説していきます。

療育手帳の詳しい解説もありますので、興味のある方は、ご覧ください。

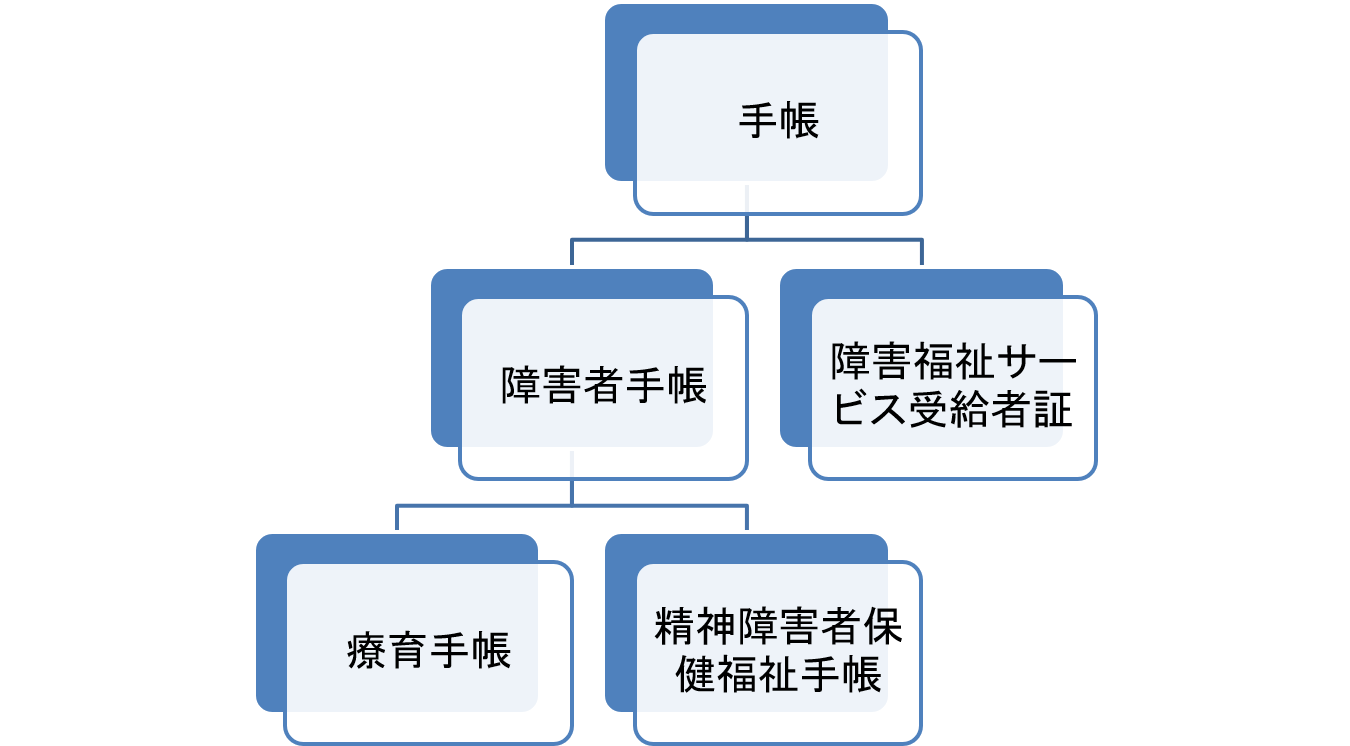

手帳には3種類あります。

・療育手帳

・精神障害者保健福祉手帳

・障害福祉サービス受給者証

こちらの図のとおりになります。

障害者手帳は「療育手帳」と「精神障害者保健福祉手帳」の2種類になります。

| 項目 | 療育手帳 | 精神障害者保健福祉手帳 |

| 対象者 | IQ:70~75以下。日常生活に特別な援助が必要な方 | 精神障害や発達障害が理由で、日常生活/社会生活へ支障が出る人 |

| 申請方法 | ①自治体の窓口(障害福祉課の窓口)へ申請 ②医師による判定(児童相談所) | ①障害福祉課の窓口or福祉事務所で申請書をもらう ②医師の診断受け、診断書をもらう ③申請書/診断書/写真を担当窓口へ提出 |

| 判定時期 | 原則2年ごと 18才未満:3・6・12才に再判定 18才以上:18才で更新判定 | 原則2年ごと |

| 区分 等級 | 自治体により違いあり 例1)2区分 ①IQが概ね35以下の人orIQが概ね50以下+肢体不自由などの身体障害を重複 ②IQが概ね35~50の人。 例2)4区分 ①最重度の知的障害(IQ19以下) ②重度の知的障害(IQ20~34) ③中度の知的障害(IQ35~49) ④軽度の知的障害 (IQ50~75) | 1~3級までの等級がある 1級:自立しての生活が困難な方。他の人の手を借りながらでなければ日常生活が送れない方。 2級: 常に人の手を借りなければならないほどではないが、日常生活が困難な状態の方。 3級: 障害は軽度だが、日常生活や社会生活で何らかの制限を受けている方。 |

| サービス | ・税金の優遇措置 ・医療費の助成 ・公共料金・電話料金などの割引 ・公共の交通機関/施設・各施設の無料化・割引 ・生活保護の障害者加算 | 基本的に療育手帳と同じだが、サービス自体は療育手帳の方が手厚い |

| メリット | 特別支援学校高等部に進む場合は療育手帳の取得が条件になる場合あり 将来、障害者雇用枠での就職もできる。(一般枠でも可) | 将来、障害者雇用枠での就職もできる。(一般枠でも可) |

| デメリット | ①家族、周囲の理解が得られない場合がある ②ご本人、家族のストレスが高まる/自己肯定感が下がる可能性がある ③障害者雇用の場合、昇進や待遇面で一般のルートから外れる可能性がある | 療育手帳と同じ |

自治体により、異なる部分もあるため、詳細はお住まいの障害福祉課の窓口へ聞けると良いです。

✅障害者手帳があっても障害基礎年金はもらえない

障害基礎年金は20才以上の方が対象になるため、障害者手帳があっても受給できません。手帳と年金は別物になります。

詳しく知りたい方は、社会保険労務士に相談することを、お勧めします。

【療育手帳のデメリット】まとめ

記事のポイントになります。

✅療育手帳のデメリット

・本人の気持ちの負担になる場合あり

・家族の気持ちの負担になる場合あり

✅療育手帳のメリット

・障害者手当

・医療費助成

・税金の控除

・交通機関の割引

・公共機関の割引

・教育

・就労支援

・災害時の支援

・施設でのサービス割引

✅障害のある子が使える手帳

・療育手帳

・精神障害者保健福祉手帳

以上になります。

お子さんにとって、必要な支援が見つかるキッカケになれば、幸いです。

【関連記事】

【障害児の学級選び】普通学級は親のエゴ?子どもに合った学級選び

【どんな基準で判定される?】通級を徹底解説!通う目安と注意点

[…] 療育手帳については、【療育手帳の2つのデメリット】メリット/活用法も解説しますをご覧ください。 […]

[…] 【療育手帳のデメリットは2つ】メリット・申請方法 […]