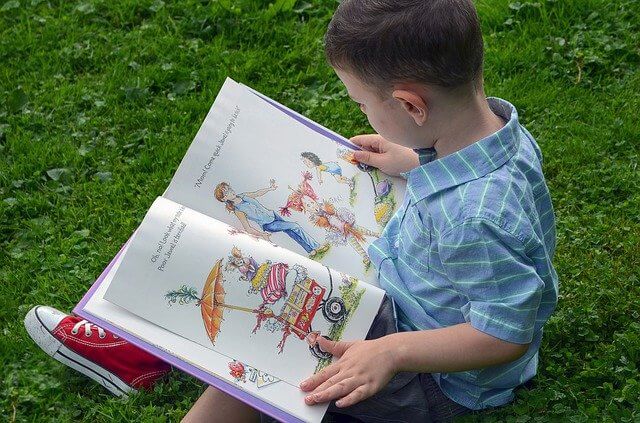

発達障害の子で悩まれてる方「子どもが絵本に興味を持たない。ペラペラめくって終わっちゃう。どう関わると良いか教えてほしい」

「読み聞かせをしても、絵本に興味を持ってくれない…」

「周りの子は絵本を楽しんでるのに、うちの子は興味をもつ気配がない…」

特に、発達障害のお子さんですと、発達の成長のために、絵本を促した方が良いのか、

どう興味を引くと良いのか…悩まれる方もいらっしゃると思います。

本記事では、そんなお悩みにお応えする為、発達障害の子の「絵本読み」に関する情報をお伝えします。

この記事の執筆者の私は、発達相談/療育支援を15年以上しており、現在も支援に携わってます。

その支援経験を元に、本記事をまとめてます。

参考になれば幸いです。

目次

発達障害の子が「絵本を読まない理由」

発達障害の子が「絵本を読まない理由」は、2つあります。

ここでは、理由について解説していますが、

「絵本を読まない=悪いこと」というわけではありません。

ただ理由が分かると、今のお子さんに必要な関わりのヒントが見つかるかもしれません。

そこを踏まえて、一緒に見ていければと思います。

①:「絵本を楽しめる発達段階」にない

②:「興味・関心」が合ってない

絵本を楽しめる発達段階にない

絵本は、イラスト(2Dの情報)を見ながら、物語の展開や登場人物の立場を想像して、楽しむものです。

つまり、平面上の情報(イラスト)から、ある程度想像する力が必要になります。

ただお子さんの発達によっては、「想像する」より、感覚遊び(光、音、感触、体を動かし楽しむ)を好んでいる場合があります。

「遊び」には、段階があります。表現は人によって変わりますが、大きくは下のような段階になります。

「感覚遊び」⇨「模倣遊び」⇨

「見立て遊び」⇨「ごっこ遊び」

⇨「ルールのある遊び」

・感覚遊び:光、音、感触、体を動かす

・模倣遊び:相手のマネをして遊ぶ

・見立て遊び:ブロックを車に見立て遊ぶ等

・ごっこ遊び:ヒーロごっこ、学校ごっこ等

・ルールのある遊び:鬼ごっこ、ドッチボール等

お子さんによっても変わりますが、

個人的には、絵本を楽しめるのは「見立て遊び~ごっこ遊び」の段階の子に多いです。

興味/関心が合ってない

絵本を理解し楽しむ力があるにも関わらず、絵本を読まない子の場合になります。

これはシンプルに、お子さんの興味・関心に合ってない可能性が高いです。

次の項で、関わり方について、お伝えします。

絵本を読まない発達障害の子の「関わり方」

絵本を読まない発達障害の子の「関わり方」は、2つあります。

①:「今の発達に合った遊び」をする

②:「興味・関心に合った遊び」をする

今の発達に合った遊びをする

お子さんの発達に合った、今楽しめる遊びを沢山していきます。

遊びは、楽しめるからこそ、また遊び。その繰り返しで成長に繋がります。

楽しめない遊びをしても、続かないですし、お子さんのストレスになる場合もあります。

今楽しめる遊びの経験を積み、沢山の刺激を受ける中で、成長し、楽しめる幅が広がっていきます。

例えば「物を投げる」が好きな子が、

・色んなボールを投げる

(色んなオモチャに触れる)

・的に当てて倒す

(ボールと対象物に関心が広がる)

・人に投げる

(人とのやりとりに繋がる)

このように、「物を投げる」でも、色んな遊びの展開があります。

試しにやってみて、お子さんの反応が良ければ機会を作るのは、オススメになります。

逆に、反応がイマイチなら「今じゃなかったんだな」と思い、今楽しんでる遊びを続けてくことが良いと思います。

具体的な感覚遊びができるグッズは、こちらの記事をご覧ください。

遊びのレパートリーを増やのに、参考になれば幸いです

興味/関心に合った遊びをする

お子さんが「やりたい!楽しい!」と思える遊びをするイメージになります。

発達障害の子の中には、興味の偏りがある場合があります。

オモチャの独特の遊び方をしたり、オモチャで遊べる時間が短いこともあります。

色んなオモチャ・場所・習い事など、お子さんが楽しめるものを見つける為、触れる機会を作ることが大切だと思います。

日々の育児で、とっても大変かと思いますが、無理のない範囲で、その機会が作れると良いと思います。

絵本/文字への「興味関心を広げる方法」

ここまで、今のお子さんの発達段階や興味関心に合わせた関わりの重要性、具体的な関わり方をお伝えしてきました。

とはいえ、親御さんとしては「大事なのは分かったけど、少しでも早く絵本や文字に興味を持ってほしい..」という方も、少なくないと思います。

そこで、ここでは、お子さんが絵本/文字に興味を持つキッカケになる方法について、お伝えします。

あくまで、キッカケ作りの1つとして、参考にしていただければ幸いです。

今回お伝えする方法は、タブレット学習になります。

絵本など、動きがないものに興味を持ちづらくても、動き(変化)があるタブレット上の映像なら、興味を示す子もいます。

タブレットですと、指やタッチペンで書くことで、色や音、キラキラなどが表示され、興味を引きやすいです。

特に発達障害など特性ある子の中には、視覚的な刺激(色、動き)に興味を示す子が多い為、絵本で興味がない子には、試す価値があると思います。

注意点としては、”勉強” にしないことです。

あくまで、文字などに触れる機会として、楽しみながら経験にすることが大切になります。

タブレット学習の種類、詳しい情報は、こちらの記事をご覧ください。

学習面での説明が中心になりますが、絵本/文字に興味を持ってほしい子にも、参考になる内容です。

絵本に興味を示すキッカケ作りの1つとして、お役に立てば幸いです。

【読み聞かせ効果ない? 発達障害/絵本】まとめ

記事のポイントになります。

✅発達障害の子が

「絵本を読まない理由」

・絵本を楽しめる発達段階にない

・興味/関心が合ってない

✅絵本を読まない子の

「関わり方」

・今の発達に合った遊びをする

・興味/関心に合った遊びをする

✅絵本/文字への

「興味関心を広げる方法」

・色、動き、音などを使って興味を引く

・タブレット学習

・勉強<楽しみながら触れる機会

以上になります。

本記事が、参考になれば幸いです。

【関連記事】

[…] 【読み聞かせは効果ない?】発達障害の子が絵本を読まない理由・関わり方 […]