スマイルゼミについて知りたい方「名前はよく聞くけど、発達障害の子に合うのかな?どんな子に合うのか、理由や注意点も教えてほしい」

スマイルゼミは、学びやすいと評判ですが、発達障害のお子さんにとっては、どうなのでしょうか?

本記事では、発達障害の子にとっての「スマイルゼミを使うメリット/デメリット効果が出やすい子の特徴/注意点」をお伝えします。

私は、療育支援員を15年以上しており、多くの発達障害のお子さん/親御さんの支援をしてきました。

支援する子の中には、スマイルゼミを実際に利用される子が、何人もいらっしゃいました。

また、言語発達遅滞、発達性協調運動障害の診断を受けている息子も、現在利用しています。

私の支援経験、息子が使用してる点から、支援者・親視点で、使ってみて分かったことをまとめてます。

また、ADHD/自閉スペクトラム症(ASD)/学習障害(LD)の特性に分けて、お伝えします。必要な箇所をご覧ください。

発達障害、グレーゾーンなど、特性ある子向けの学習サポートをお探しの場合は、すらら をお勧めします。

※本記事はプロモーションを含みます

一番のおすすめは「すらら」

✔発達障害の専門家監修のタブレット学習

✔紙での学習が苦手な子も学びやすい

✔タブレットで完全に完結

✔多様な特性に合わせた学び方

(アニメーション/音声学習)

\特別支援学級でも導入中/

目次

「スマイルゼミ」とは

「スマイルゼミ」は、年中〜中学3年生までを対象とした『オンライン教材』になります。

特徴の全体像は、こちらの通りになります。

・無学年学習(2022年4月~)

・在籍校に合わせた教科書準拠

・国/算/英/社/理の5科目+4科目

・保護者が確認できる「見守り機能」

・豊富なアニメーション教材や映像授業

・学習の課題を見つける「つまづき探知」

・学習専用タブレット(他アプリ閲覧不可)

・「書いて学ぶ」に特化したタブレット学習

詳しくは、公式サイトをご覧ください。

\全額返金保証!お試し無料体験あり/

発達障害の子が使う「メリット」

発達障害の子が、スマイルゼミを使う「メリット」は、8つあります。

①:遡って学べる「無学年式」

②:個人に合わせた「学習PGMの自動生成」

③:解いたすぐ後の「自動丸付け+解説」

④:丸暗記を防ぐ「解く度に問題が変化」

⑤:学びやすい「アニメーション教材」

⑥:「書いて学ぶ」に特化

⑦:保護者の「見守り機能」

⑧:有害サイトへ「アクセス不可」

遡って学べる無学年式

発達障害の子は、”学年相応にできること” が難しいことが多いです。

例えば、小学1年生で漢字を覚えることが当たり前でも、

発達障害の子は、他の子と同じ方法で取り組んでも、覚えられないことがあります。

また、学習自体を嫌がって勉強や宿題を拒否し、学校の授業に遅れてしまうことも多いです。

このような背景から、発達障害の子には、学年に囚われず、その子の学習レベルに合わせる必要があります。

スマイルゼミの『無学年式』は、違う学年の内容にも遡って学習ができる為、その子に合わせた学びの手助けができます。

✅「教科書に合わせた学習」もできる

スマイルゼミでは、在籍校で使用してる教科書を元に、学習を進めることができます。

「学校の授業の進度に合わせたい」という方に、向いている機能になります。

※教科書の出版社名を入力することで、教科書に沿った学習ができます

個人に合わせた学習PGMの自動生成

発達障害の子の「勉強のつまづき」は、様々になります。

例えば「分数の掛け算が難しい」と言っても、

・通分ができない

・割り算自体が曖昧

・分数の掛け算の順序を覚えてない

など、”つまづき” はいくつも考えられます。

『スマイルゼミ』では、お子さんが解く問題の結果から、問題のつまづきの原因を絞ります。

問題を解き進めていくと、不正解だった問題の傾向を分析し、今の”つまづき” を解消できる問題を抽出してくれます。

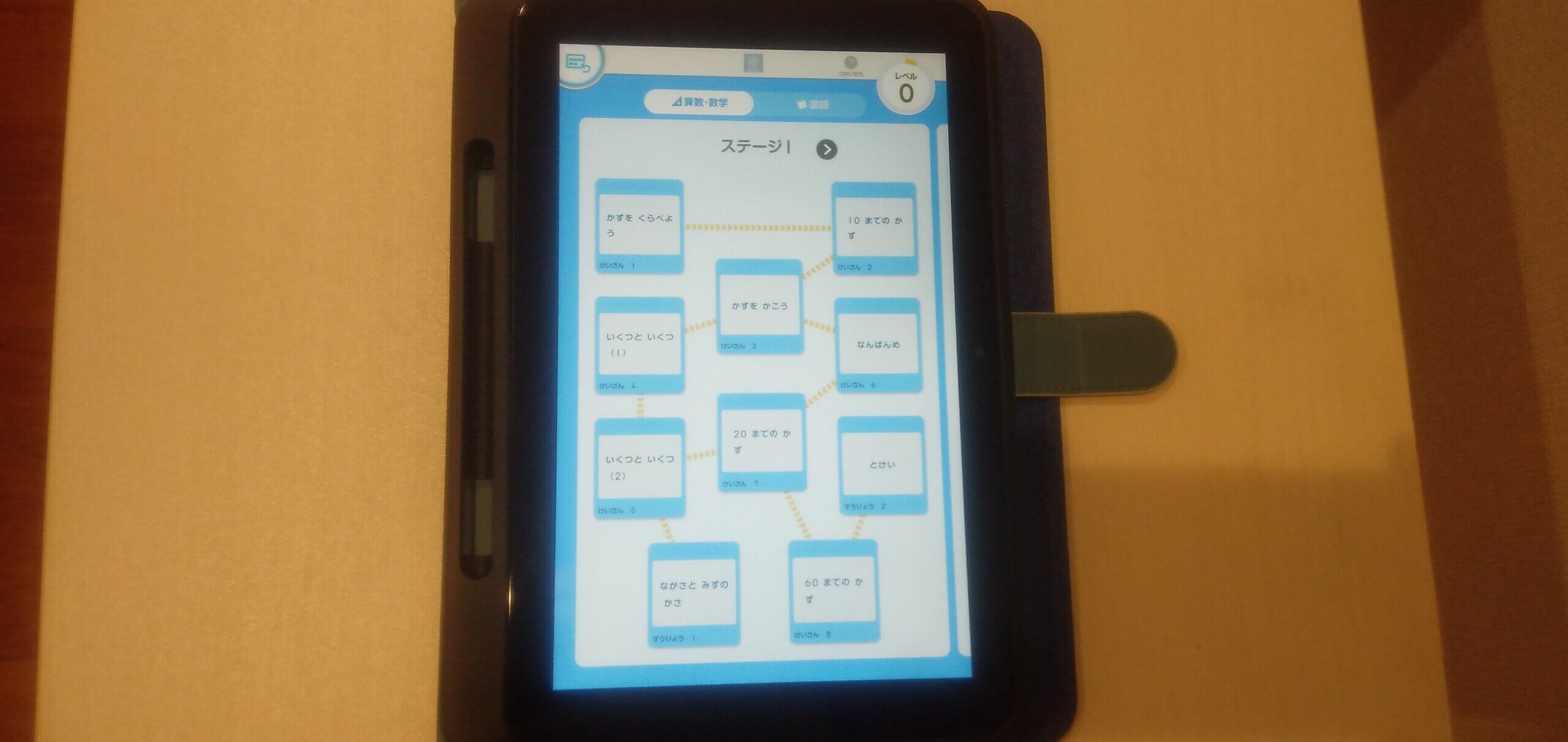

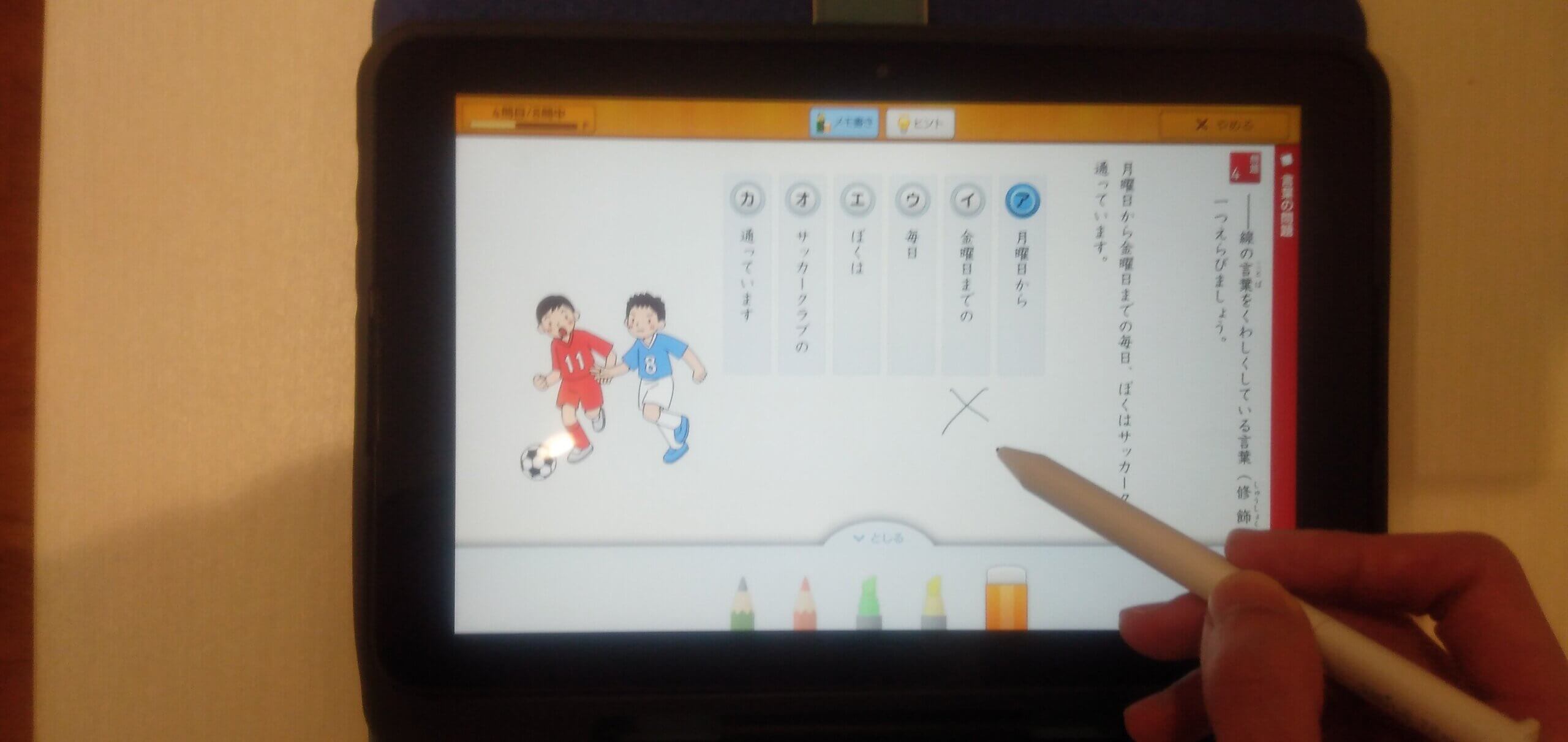

こちらの写真のように、学習の全体像も分かるので、今どこまで学習が進んでるのか把握がしやすいです。

解いたすぐ後の 自動丸付け+解説

発達障害の子の学習は、テンポが大切になります。

例えば、発達障害の子は、特性として…

・集中力が短い

・細かいミスが多い

・注意が移りやすい

など、学習を妨げる要素を持っていることが多いです。

そのため…

問題を解く→結果がわかる→次の問題に進む

の流れで、注意がそれる前に、テンポよく進めてくことが、大切になります。

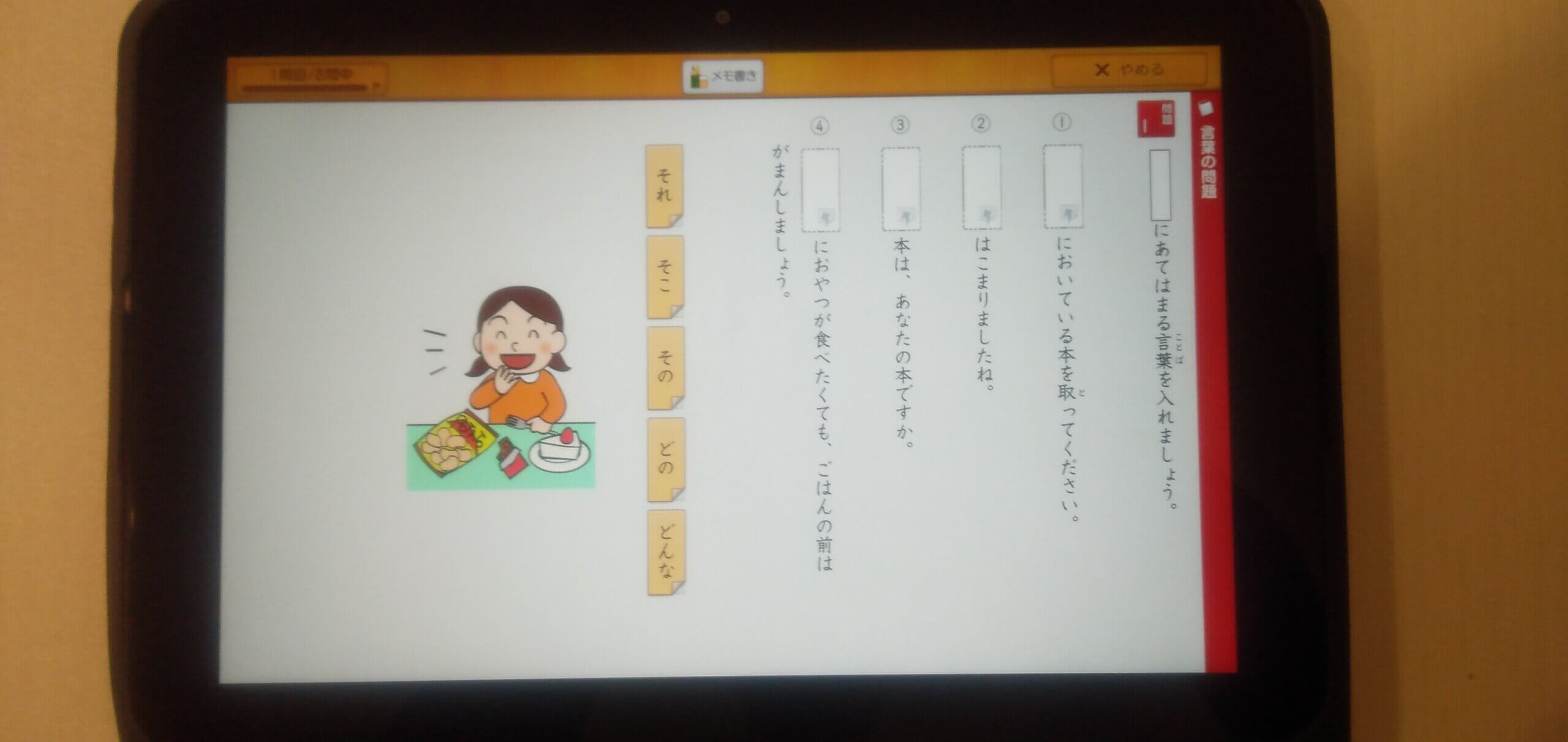

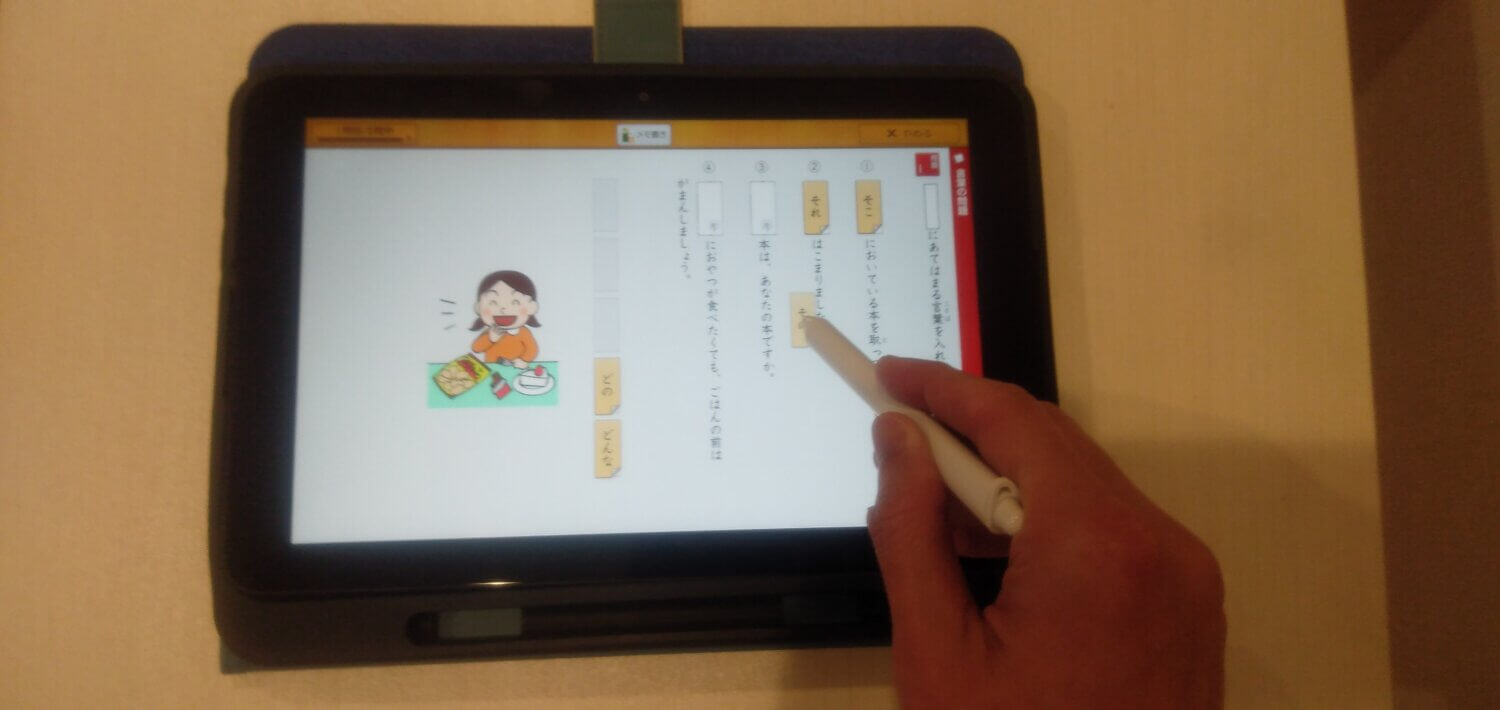

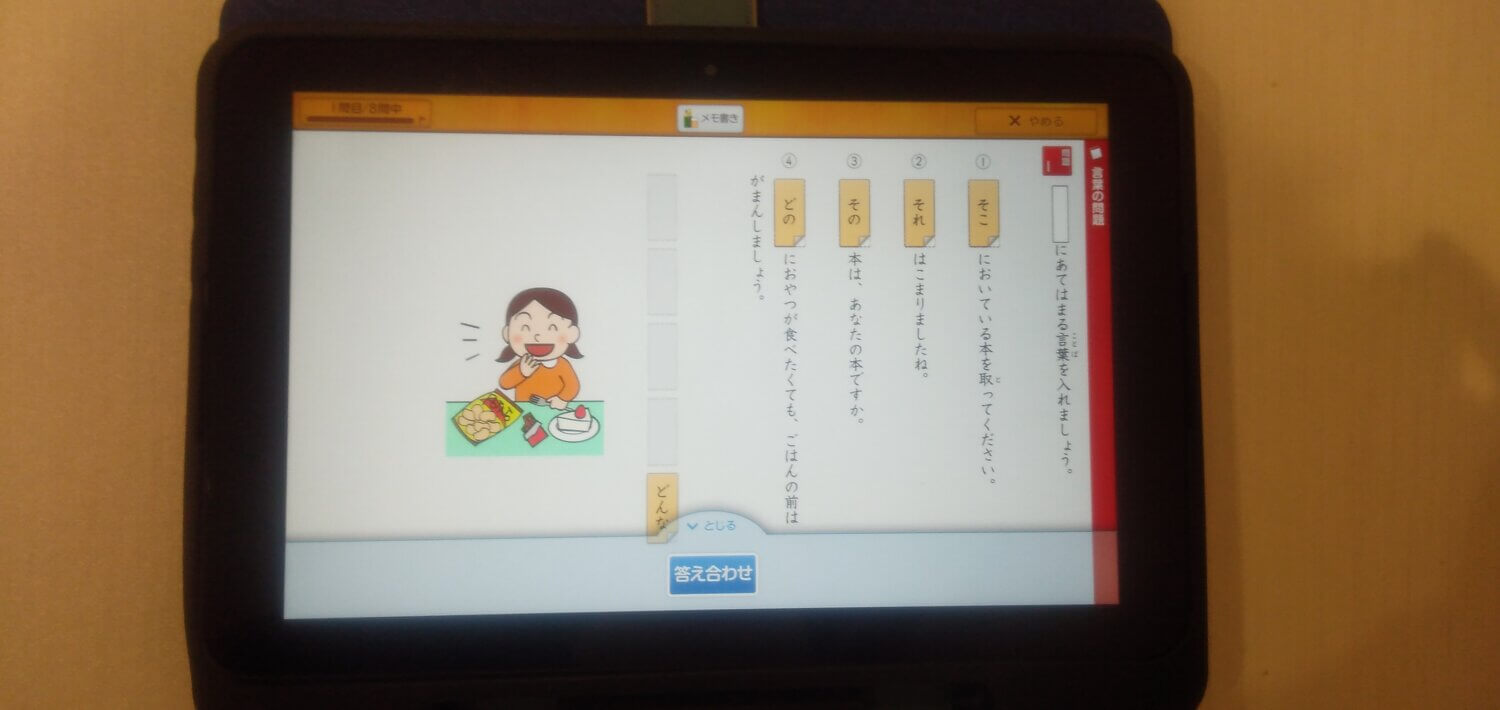

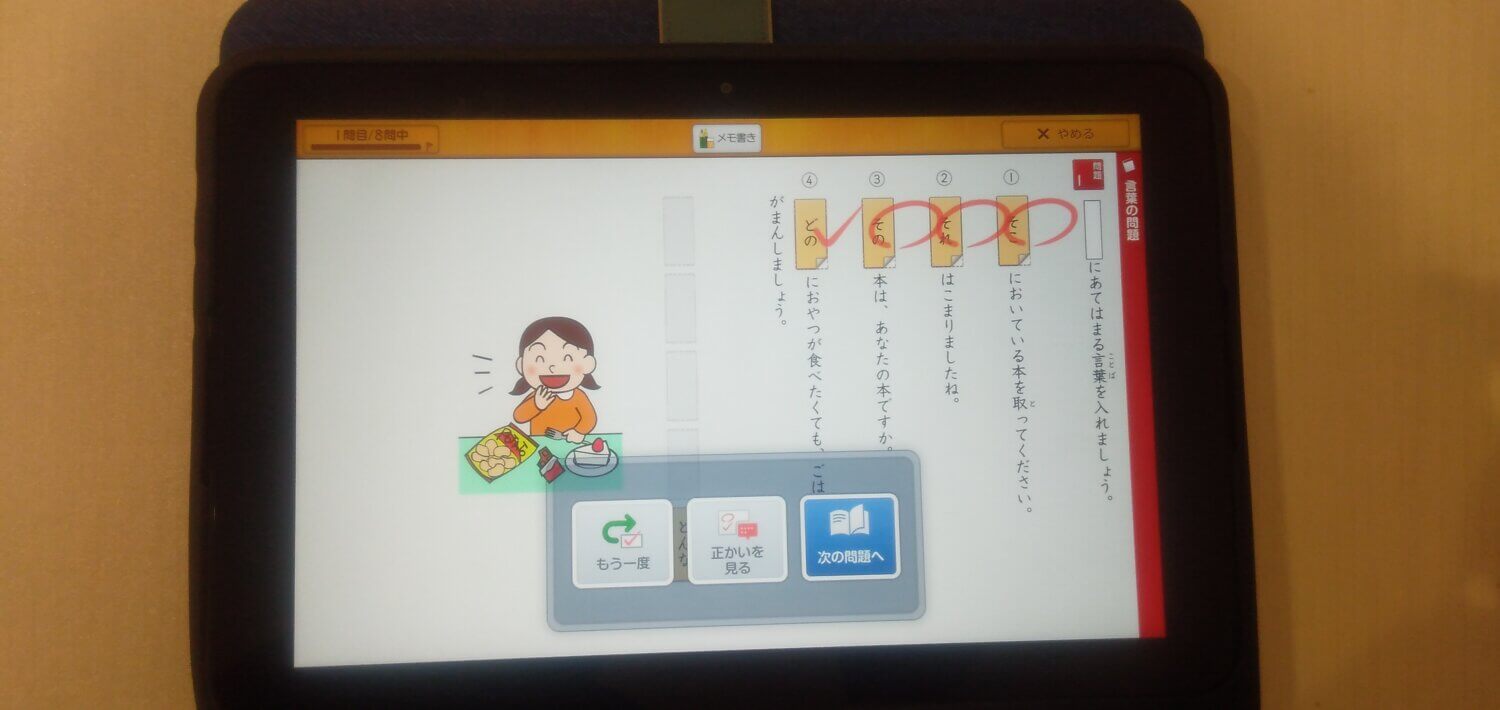

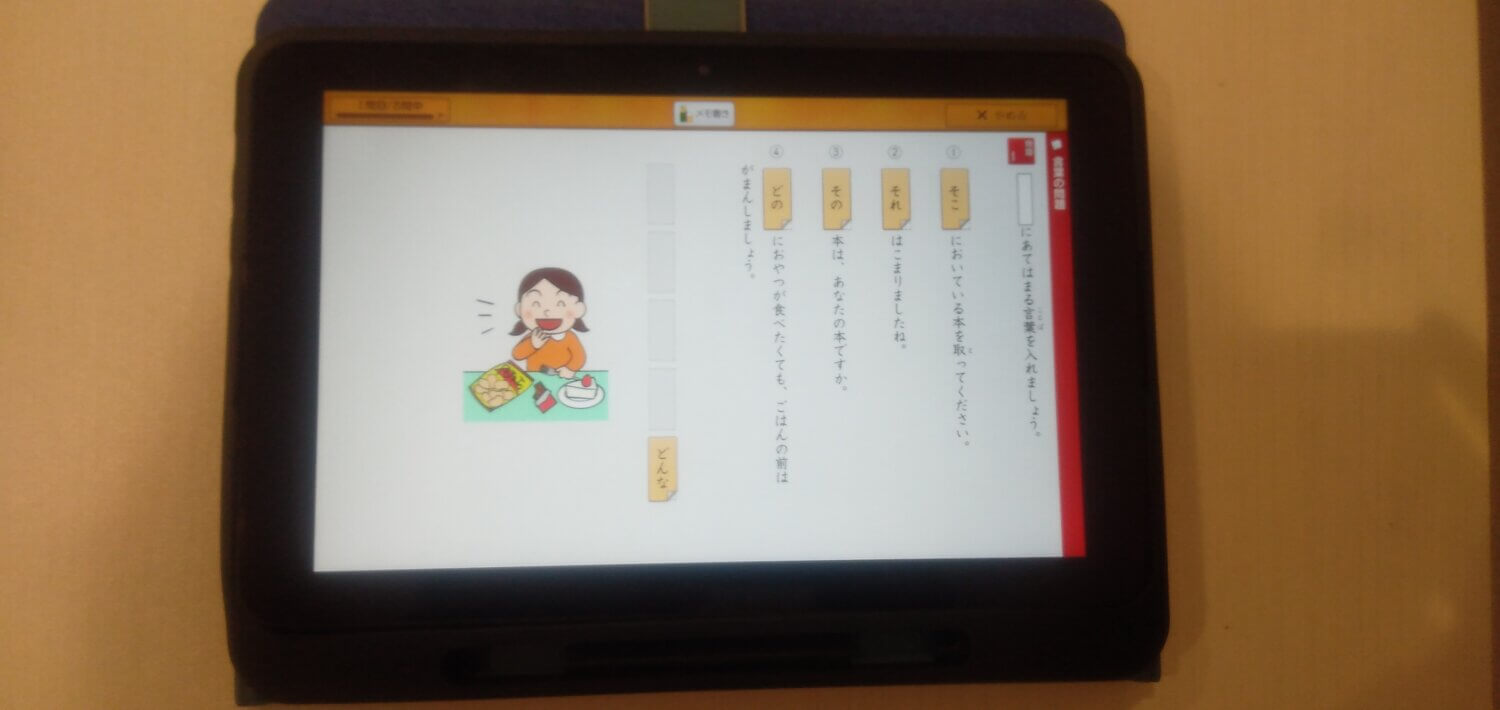

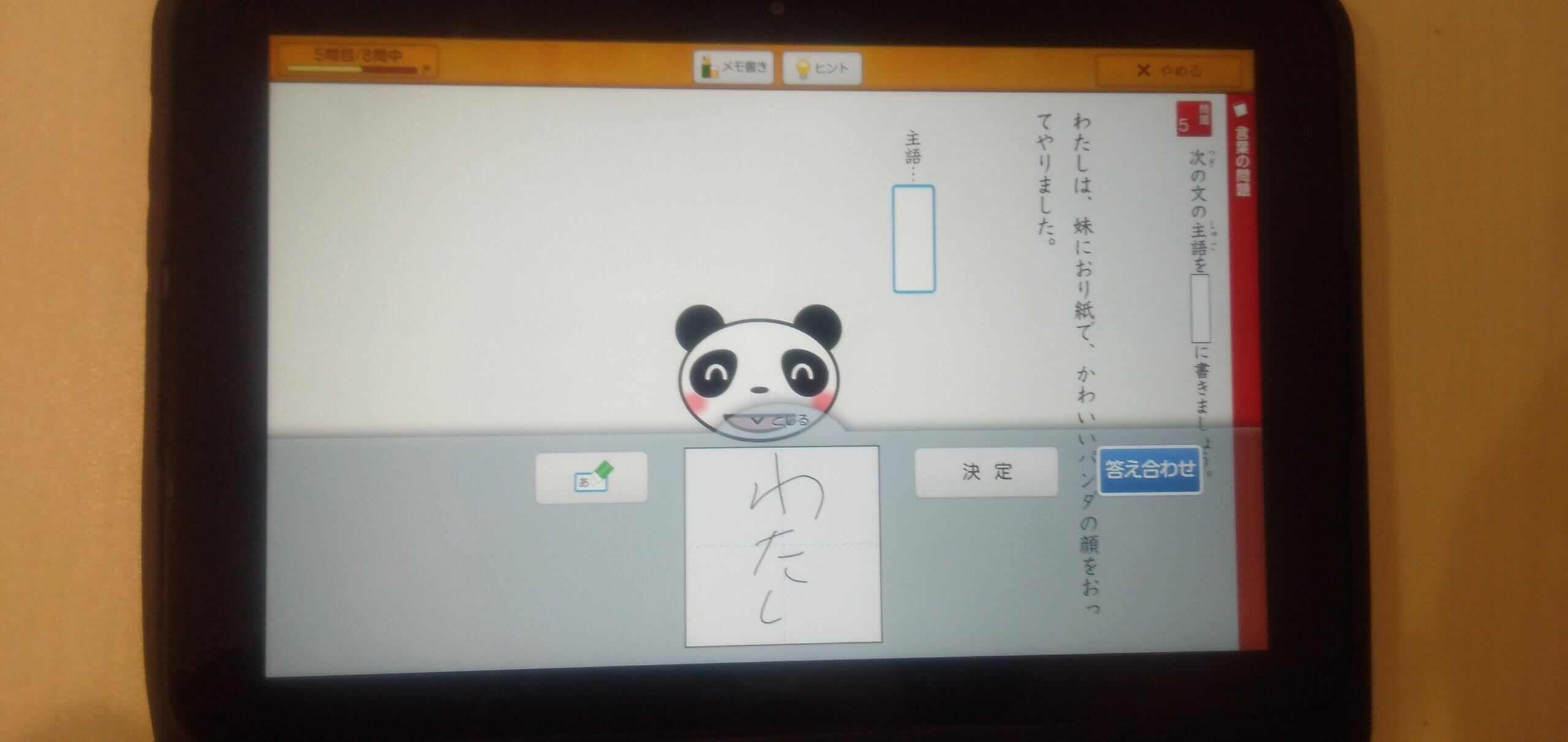

ペンでタッチして、回答欄まで移動させます。

回答欄が埋められたら、「答え合わせ」をします。

問題を解いた後すぐに「正解/不正解」が分かることは、発達障害の子には大切なことです。

自分が行動した結果が出るのが遅いと、飽きてしまったり、集中力が落ち着く子は少なくない為です。

そこで、スマイルゼミの「自動丸付け+解説」が活用できます。

問題を解いたら、すぐに自動で丸付けしてくれるので、お子さん一人でもできます。

すぐに結果が分かり、集中力が切れる前に、次に進めます。

また、解いた結果、正解!となれば、お子さんはモチベーションになり、学習の意欲に繋がります。

間違った問題は、すぐに解説してくれるので、理解もしやすいです。

親御さんがいなくても、お子さん一人でモチベーションを高めながら、学習フォローしてくれるのは、心強いと思います。

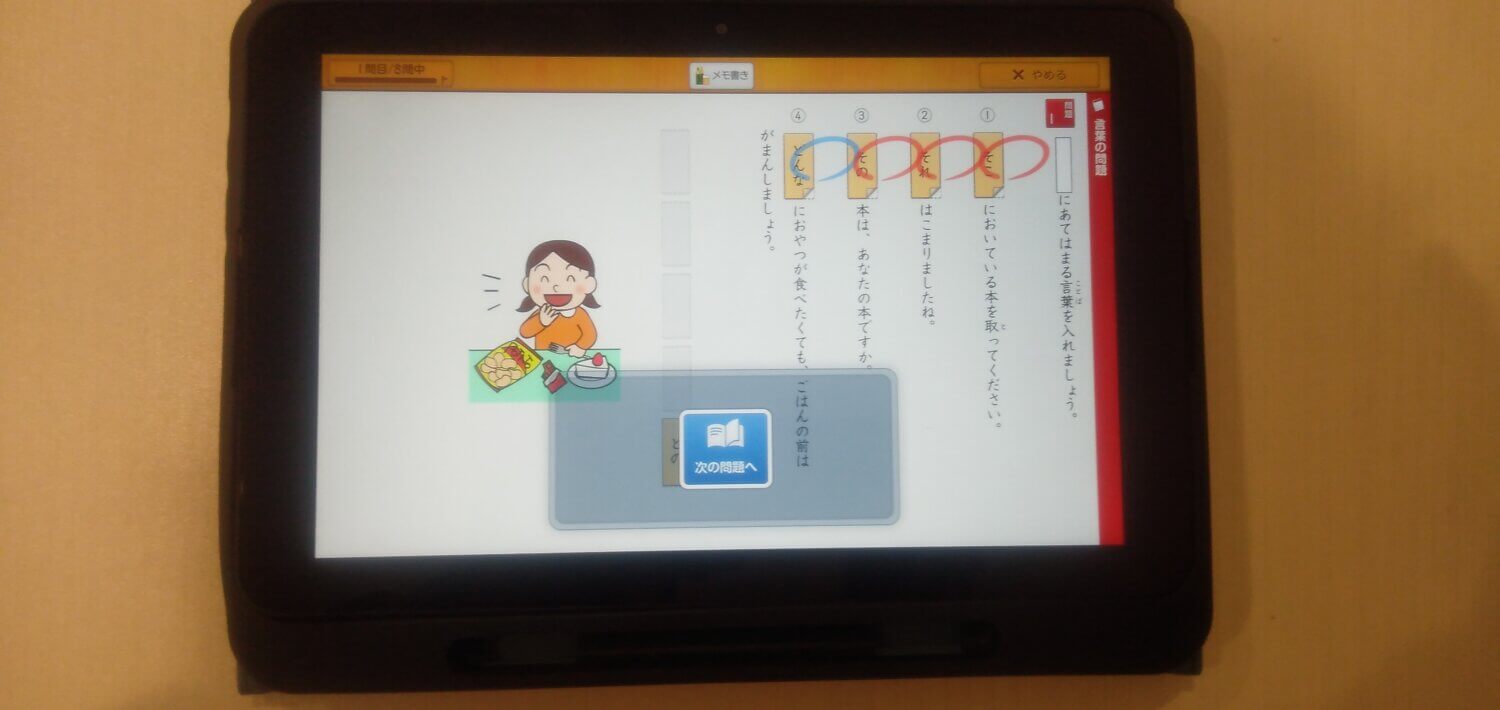

また、間違えた問題は再チャレンジできます。間違えた問題だけ表示されるので、簡単にできます(”答え合わせ” のボタンをタッチする)。

再チャレンジして、正解したら、

このように、間違えた問題の丸だけ色が変わり、結果が表示されます。

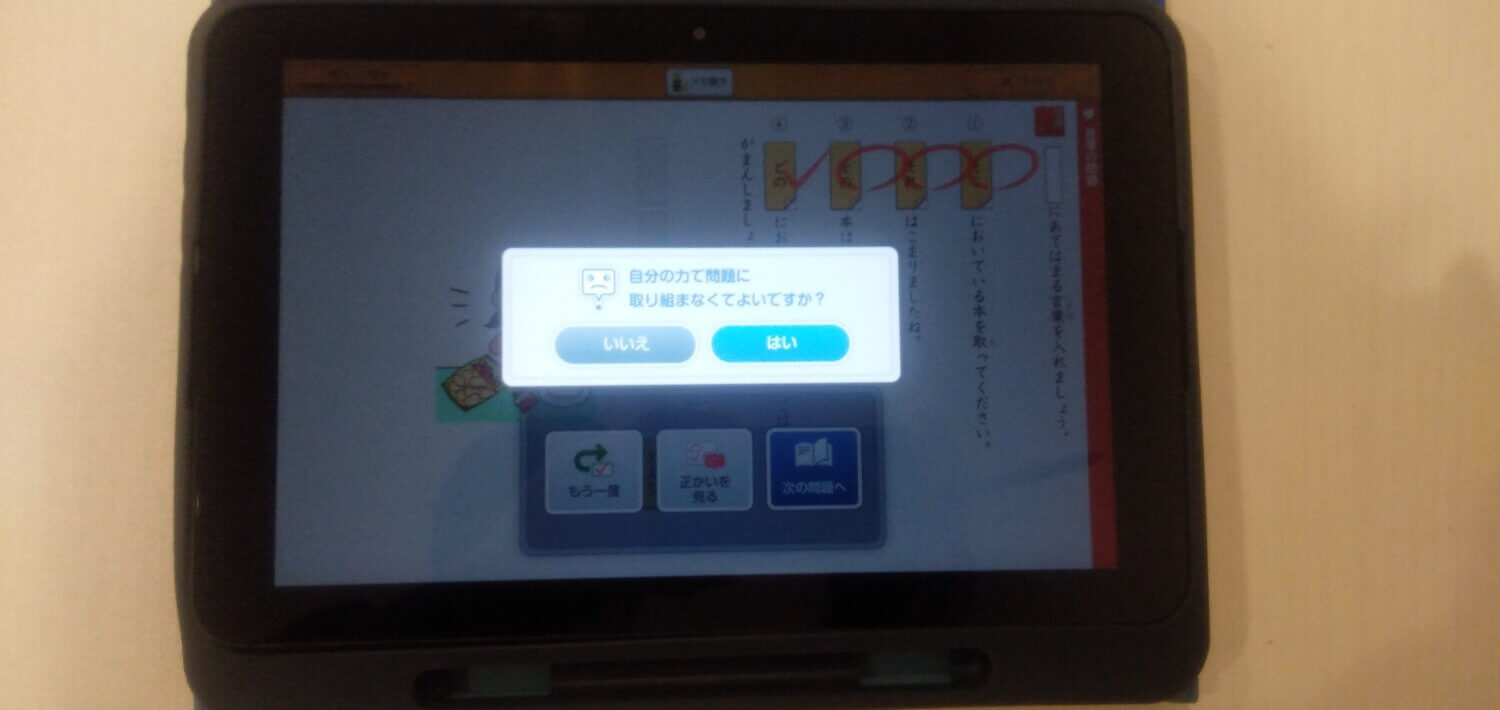

ちなみに、間違えた時に「正解を見る」を選ぶこともできますが、その時は、「自分のちからで取り組まなくてよいですか?」と表示されます。

すぐ正解を見るのではなく、自分で考えられるような促しもあります。

丸暗記を防ぐ解く度に問題が変化

発達障害の子が勉強する時に、よくあるのが、”問題のパターン/回答を丸暗記” することです。

全部が悪いわけではないですが、これだけになると、問題が少し変化した時に、対応ができません。

その場では、解ける様になったのに、いざテストになると出来ない!(点数に繋がらない)ということになってしまいます。

それでは、お子さんも親御さんの頑張りも、報われないですよね。

そんな「丸暗記問題」を解決する為に、スマイルゼミには「問題が自動変化」する機能があります。

解けた問題は、そのまま出題されるのではなく、”少し変化” して出題されます。

丸暗記だけでは解けないので、本質的な理解が求められる構成になっています。

これなら、「あの時はできたのに…!」という悔しい思いを減らすこともできます。

学びやすいアニメーション教材

学習を続けても、なかなか結果が出ない時は、

もしかしたら、本人の得意な学び方と教材が合っていない可能性があります。

例えば…

・文字で解説(視覚)

・口頭で解説(聴覚)

・図解で解説(視覚+空間認知)

このように、教材には色んな要素が入っています。

発達障害の子は、得意・不得意が、他の子よりハッキリしてることが多いです。

そのため、お子さんの”得意な学び方に合う教材” が重要になってきます。

「見て覚える」か「聞いて覚える」方が多いのか、普段の生活を振り返ってみると、ヒントがあるかもしれません。

もし、見当もつかないという方は、実際にお子さんに試してみることをお勧めします。

目で覚える方法、聞いて覚える方法を実際に試してみて、覚えやすかった方を見つけることもできます。

スマイルゼミでは「アニメーション教材」を採用されてます。

どのお子さんも、得意な学び方が見つけられる様、学べる構成になってます。

アニメーション教材では…

・3Dの図解(動く)

・キャラクターとの会話形式

・色分けされ、感覚的に分かる

・視覚的な映像(イラスト・図)

※音声もあり

など、プリント学習では難しい”学びの手助け” がたくさんあります。

プリントとは違い、学びやすい方法が豊富なので、”お子さんに合った学び方” が見つけられる可能性が高いです。

書いて学ぶに特化

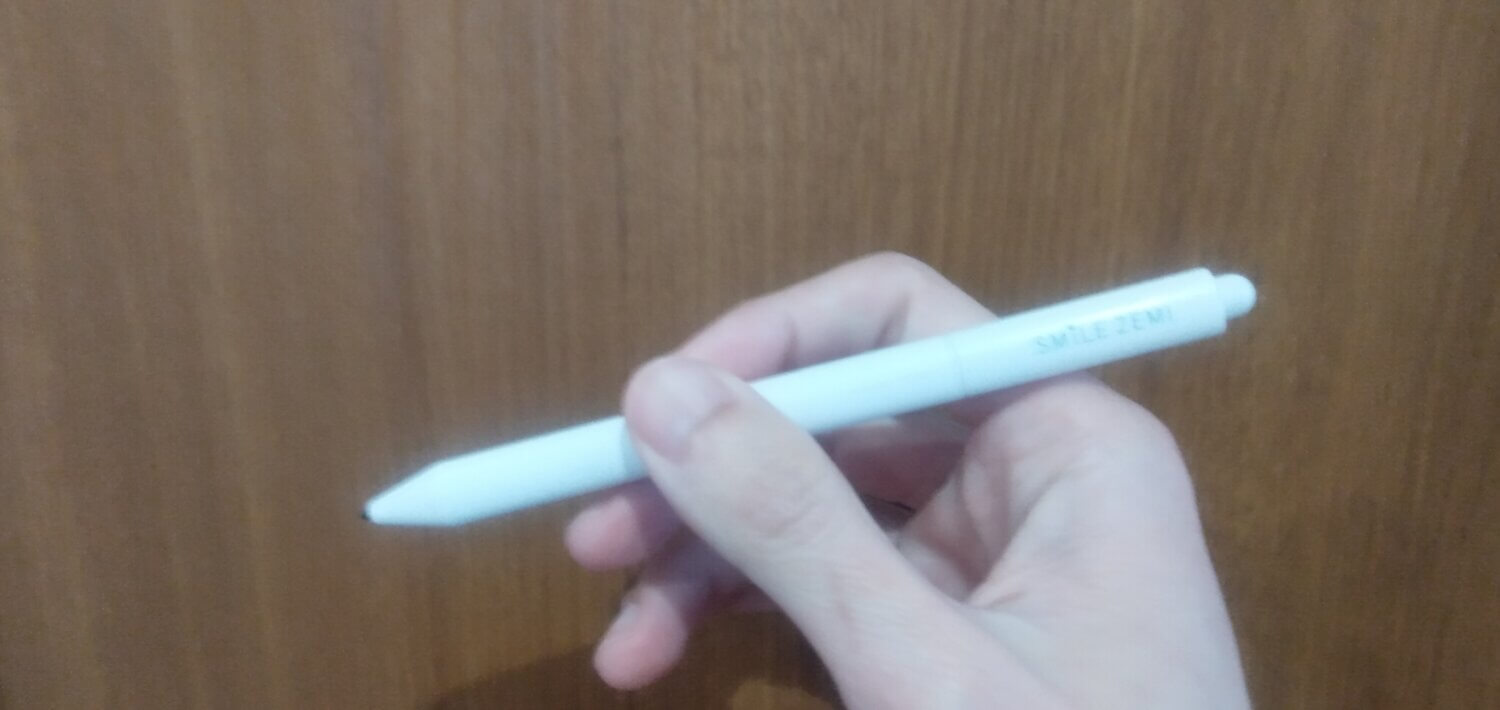

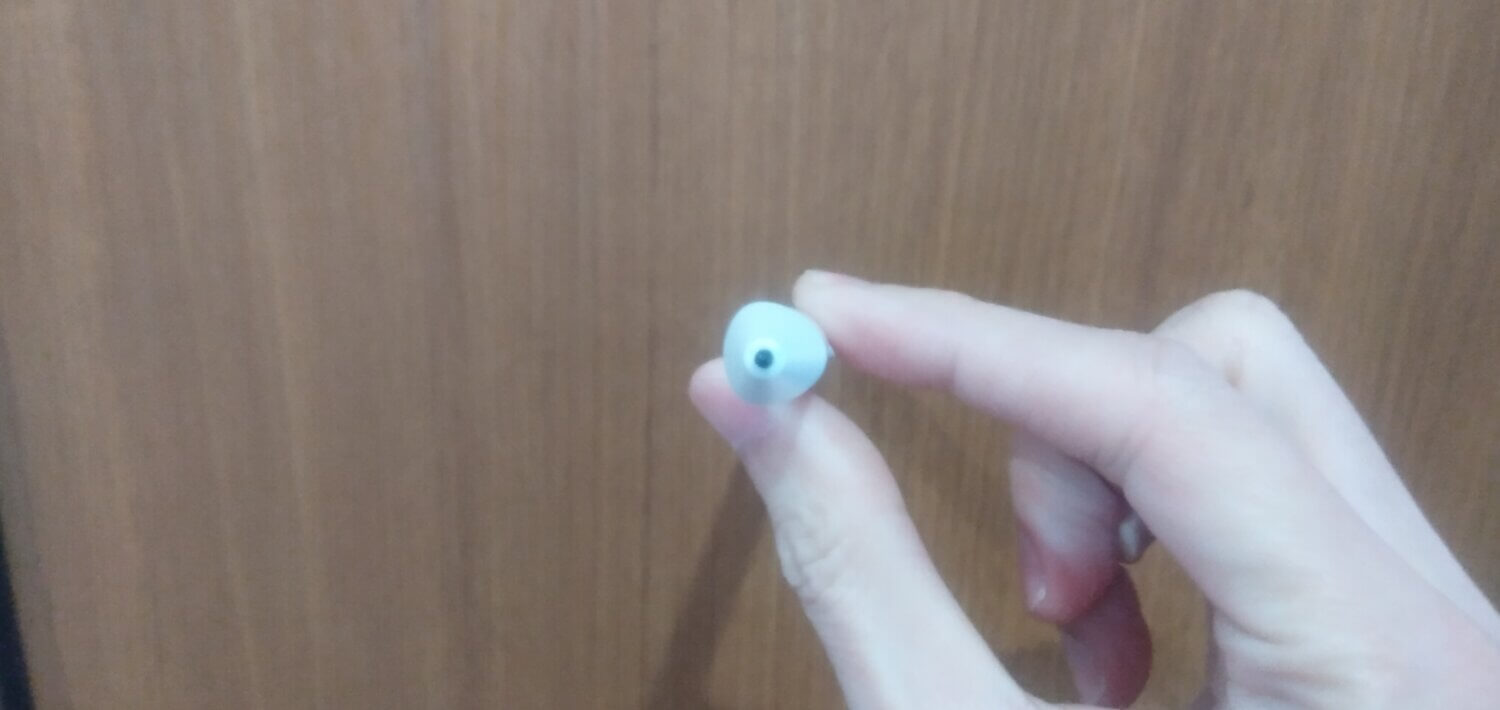

スマイルゼミのタブレットは『書きの練習』が想定されてます。

画面に手を付けていても、タッチペンでタブレット上に、文字を書くことができます。

ただ、多くの学校の現状は「文字を書いて勉強する」がほとんどになります。ICT教育は広がりを見せていますが、まだまだ「書く」ことが求められてるのが現状です。

そのため、タブレット学習だけでなく「文字を書いて学べる力」もつけておいた方が、将来の選択肢が広がります。

学習障害など、書きの困難さがある場合は別ですが、 ICT教育が広がるのに時間がかかることを考えると、練習しておけると安心です。

タッチペンは、握りやすい三角の形になります。

握りやすいので、字が乱れにくい作りになっています。

プリント学習に拒否感がある子は、タブレットのタッチペンから始めてみるのも1つです。

ちなみに「メモ機能」といって、タッチペンでメモ書きができます。

消去法で考える時に印がつけられるので、意外と便利な機能になります。

保護者の見守り機能

先ほども触れましたが、スマイルゼミは、お子さん一人で学習ができます。

とは言っても「ちゃんと勉強してるかな?」「勉強進んでるかな?」と親の立場としては、気になるものです。

そこで、スマイルゼミの「見守り機能」が役に立ちます。

解いた問題数や学習時間を、スマホで把握することができます。

あとから、親御さんと振り返っても良いですし、必要な所だけフォローしてあげるのも、良いと思います。

お子さんの頑張りを『○○の単元まで出来たんだね!すごい!』と具体的に褒めるツールとしても、活用できます。

有害サイトへのアクセス不可

スマイルゼミは、他サイト・アプリにアクセス(ダウンロードも)ができない仕様のため、お子さんに預けても安心です。

タブレット学習のデメリットの1つとして、他サイトへアクセスできてしまう点があります。

有害サイトはもちろんですが、ユーチューブに自由にアクセスできると気づいたら、勉強全然してなかった…ということもあります。

特に、お子さんの特性によっては「興味のあるものに注意が移りやすい(注意の転動性)」や「興味のあるものに没頭しやすい(過集中)」などがあります。

注意が逸れやすい特性がある子は、特に注意が必要になります。

✅不登校の子は「出席扱い」になる場合がある

不登校の子は、スマイルゼミで学習することで、”出席扱い” になる場合があります。

もし、条件がクリアできれば、学習のフォロー+出席扱いになり、不登校のお子さんや親御さんにとって、心強いツールになります。

詳しくは、こちらの記事をご覧ください。

「障害特性から」見るメリット

ここでは、発達障害を「ADHD/自閉スペクトラム症(ASD)/学習障害(LD)」の障害特性に分けて、

「スマイルゼミを使うメリット」をお伝えします。

その前に、1点だけ注意点があります。あくまで参考程度に、ご覧くださいませ。

発達障害は、一人ひとり特性が違ってきます。

例えば、ADHDと言っても、「常に動いてる特性(多動性)」もあれば、「注意が散りやすい特性(注意散漫)」もあります。

診断名は、お子さんの1つの面(特徴)に過ぎません。ここでは “典型的なケース” を中心に、お伝えしたいと思います。

①: 「ADHD」の子が使うメリット

②:「ASD」の子が使うメリット

(自閉スペクトラム症)

③:「学習障害(LD)」の子が使うメリット

ADHDの子が使うメリット

ADHDは「多動性/衝動性/不注意」の3つのタイプがあります。

お子さんによっては、いくつかのタイプを併せ持つ場合もあります。

✅多動性

多動性は『常に動いてる(動きたい)子』になります。じっと座って話を聞いたり、待つことが苦手です。

多動性は、動くことを止められがちですが、逆効果になることが多いです。

本人のストレスになってイライラしたり、勉強なら急いで終わらそうとして、適当に解いてしまうなど、良い結果に繋がりづらいです。

そこで、本人がある程度満足できるまで、動いてもらうことで、動きたい欲求(感覚探求)を満たすという方法があります。

ここが満たされると、しばらく立ち歩きがなくなり、学習に取り組みやすくなることが多いです。

スマイルゼミは、タブレット学習になるので、こまめに休憩時間をとって、動ける時間を確保し、学習に取り組めると効果的になります。

学校や塾は、基本的には座学での授業になります。落ち着かないことを注意されたり、本人も我慢することで、ストレスがかかります。

そうなると、ストレスとの戦いになってしますので、学習どころではありません。

形だけ椅子に座っていても、肝心の学びになることが、少なくなってしまいます。

このようなストレスが避けられる家庭でのタブレット学習は、多動の子にとって『ストレスの少ない学習方法』になりやすいです。

✅衝動性

衝動性は『気になるものがあると、反射的に体が反応する子』になります。

学校や集団の学習塾ですと、解く問題やペースは、周りに合わせなければいけません。

ただ、衝動性の高い子は、自分の気になるものを優先する気持ちが強いので、”周りに合わせること”が 難しかったり、ストレスになります。

その点、スマイルゼミは、1問解いたらすぐに次の問題が出てくる為、自分のペースで進めることができます。

また問題が解き終わると、すぐに結果や解説が出るので、

衝動性の高い子のプリント学習でよくある『解いて終わり(見直しや答え合わせをしない)』を最小限にできます。

もちろん、スマイルゼミの内容(ゲーム性など)に興味があることが、前提になります。

✅不注意性

不注意性は『周囲のモノに注意が向き、集中しづらい子』になります。

スマイルゼミは、やるべきこと(課題)が色/音などのアニメーションを使って、お子さんの注意を引く工夫がされています。

不注意性が高い子でも、注意を向けやすいです。特にアニメーションは動きもあるので、お子さんの注意を持続させられやすいです。

また、問題を解くにあたって、余計な情報が入りません。

不注意性の子でよくあるプリント学習ですと、他の問題が目に入ることで、学習に支障が出やすくなります。

・どこから解けばいいか、分からない

・時間がかかり、集中力が落ちる

このような問題を避けることができます。

基本的には『1画面に1つの問題』になるので、注意を散らす無駄な情報はありません。

起動させれば、今日取り組む課題だけが出るので「どこまで頑張れば良いのか?」の見通しが立つ為、集中力が切れにくくなります。

ASDの子が使うメリット

自閉スペクトラム症の子に多い特徴の1つとして「パターン学習が得意」があります。

一定の規則性を覚え、それを繰り返してくことです。

ただ、これは逆にいうと「応用がきかない」ともいえます。

学習支援でよくあるのは、 “問題が少し変わると解けなくなる” です。

これは先ほどの「発達障害の子が使うメリット」で触れた内容にもなります。

パターンで覚えている為、少しでも問題が変わると対応できなくなります。

それを防ぐために、スマイルゼミの「つまづき探知」が活用できます。

全く同じ問題を繰り返す反復学習ではなく、微妙に問題が変化する為、丸暗記を防げます。

市販のドリル/プリント学習ですと、問題数が限られている為、ある程度解いていくと、パターンで覚えてしまうことが多いです。

たたそれですと、時間が経って、いざテストになると「あれ?できない?」となってしまいます。

事前に分かっていれば、この学習の落とし穴を避けることができます。

✅「集めることが好きな子」のモチベーションになる

自閉スペクトラム症(自閉傾向が強め)の子の中には、コレクションなどを集めることが好きな子がいます。

スマイルゼミには、一定の問題数を解いていくと、カード(タブレット上の)がもらえます。

これを集めコンプリートできるゲーム性は、自閉スペクトラム症の子のモチベーションを高めてくれる要素になります。

揃えて完璧にしたい!という気持ちが強いお子さんには、特に人気があります。

学習障害の子が使うメリット

スマイルゼミは、タッチペンを使ったタブレット学習の為、学習障害の子が苦手とする「書き」の負担が軽くなります。

お子さんに取り組む気持ちがある場合は、タッチペンで練習できるので、ハードルが下がると思います(書きへの苦手意識を減らす方法として)。

ただ、学習障害の子に「書き」の訓練は、辛くなる場合がほとんどです。

それよりも、音声やアニメーションを使った学習から、学びを増やしていった方が、お子さんの将来に役立つと思います。

見て学ぶことが得意な子(視覚優位)は、アニメーション・色分けなどのレクチャー中心に、見ることができます。

“聞いて学ぶ” が得意(聴覚優位)な子は、キャラクターとの会話形式など、音声学習を中心に学習するのが良いと思います。

発達障害の子が使う「デメリット」

発達障害の子が「スマイルゼミを使うデメリット」は、3つあります。

①:「聴覚優位な子」に合わない可能性あり

②:ストレスになり得る

(手先が不器用+衝動性高い子)

③:「楽しめる要素」が少なめ

聴覚優位な子は合わない可能性あり

「スマイルゼミ」は、アニメーションや図解など、視覚情報が多めになります。

音声もありますが、視覚的な説明との割合を考えると、

聞いて理解するのが得意(聴覚優位)という子には、向かない可能性があります。

今までの学習で…

・見て学ぶことが多かったか

・聞いて学ぶことが多かったか

を振り返ってみたり、お子さんに、どっちの方が分かりやすいか、聞いてみるのも1つです。

手先が不器用な子はストレスになり得る

「スマイルゼミ」は、タッチペンを使うタブレット学習になります。

手先が不器用で衝動性が高い子の場合、手の動きにタブレットが反応せず、イライラする可能性があります。

衝動性がかなり高かったり、手先の操作がかなり苦手な場合は、指先で操作するタブレットの方が合っていると思います。

発達障害の子向けの指先で操作する すらら を検討されても良いと思います。

詳しくは、こちらの公式サイトをご覧ください。

\特別支援学級でも導入中/

リンク先:https://surala.jp

こちらの記事では、発達支援員の私が実際にすららを使って感じた点もまとめています。

楽しめる要素が少なめ

タブレット学習の中でも「スマイルゼミ」は楽しめる要素より、学習要素が高めになります(ゲーム性が少ない)。

“ある程度学習にモチベーションがある子” か、少なくとも “学習に拒否感がない子” 向けになります。

学習の拒否感がある発達障害の子向けの すらら をお勧めします。

詳しくは、こちらの記事をご覧ください。

【すらら】発達障害の子に良い?オススメな子の特徴/理由/注意点

スマイルゼミ「学習の流れ」

スマイルゼミ「学習の流れ」は、4つのステップになります。

詳しくは、【スマイルゼミ】公式サイト をご覧ください。

①:タブレットを起動

②:学習に取り組む

③:振り返りと報告

④:おたのしみ

タブレットを起動

タブレットを起動させると、取り組む課題がすぐに出ます。

誰が見ても、”今日やるべきことだけ” がシンプルに表示されます。

発達障害の子の中には、学習に取り組むまでの準備や気持ちを作るのに、時間がかかることも多いです。

そんな子にも、起動ボタン1つで、学習の準備ができるのは、良い点になります。親御さんも何度も声掛けをする必要がありません。

✅充電を忘れないように

タブレット1台で学習が完結してる分、充電が切れてしまうと、何も出来ません。

スマイルゼミのタブレットは、通常のタブレットより頑丈なのは良い点ですが、充電に関しては使用される方が気をつける他ありません。

学習に取り組む

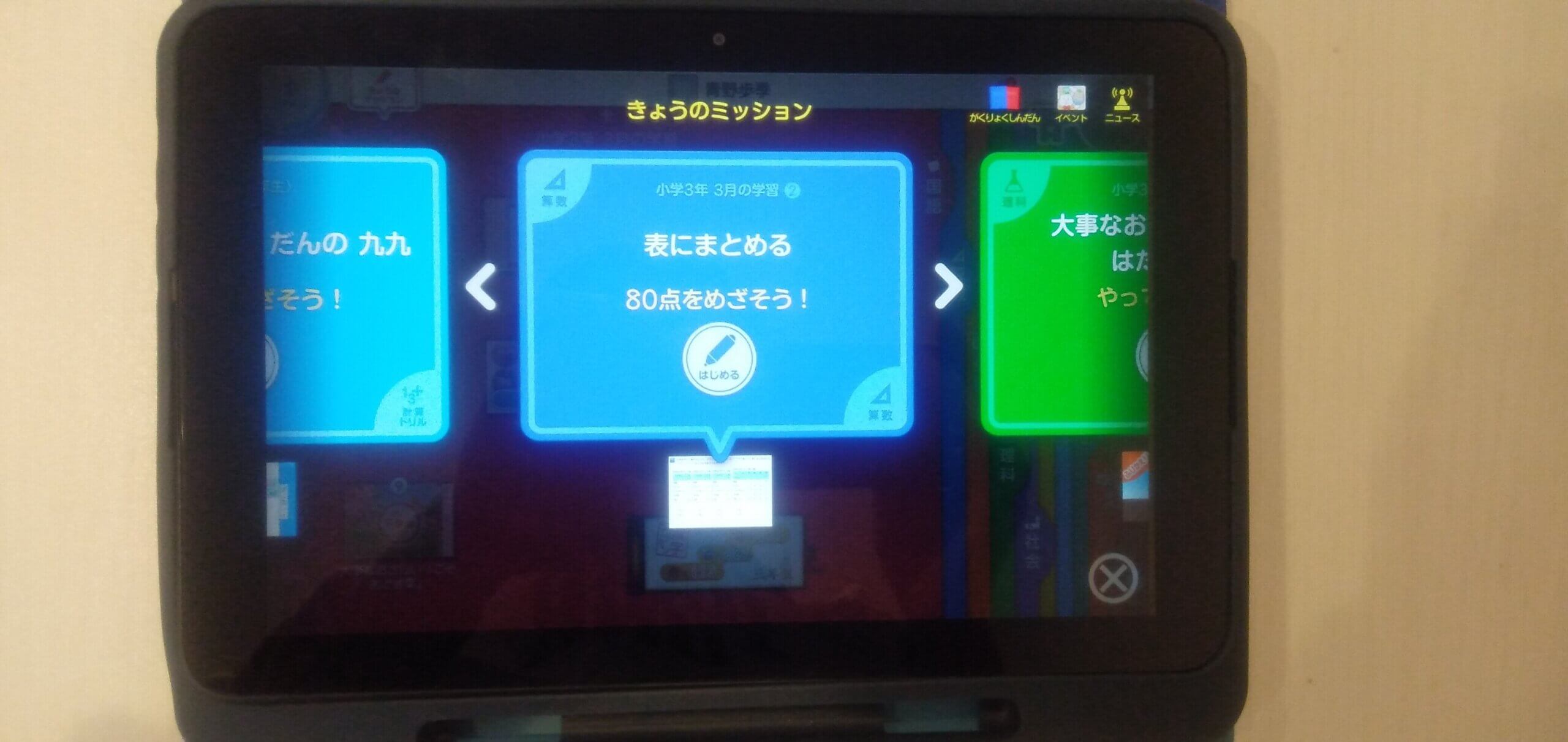

起動ができたら「きょうのミッション」が表示されます。

あとは、目の前の課題に、取り組んでいきます。

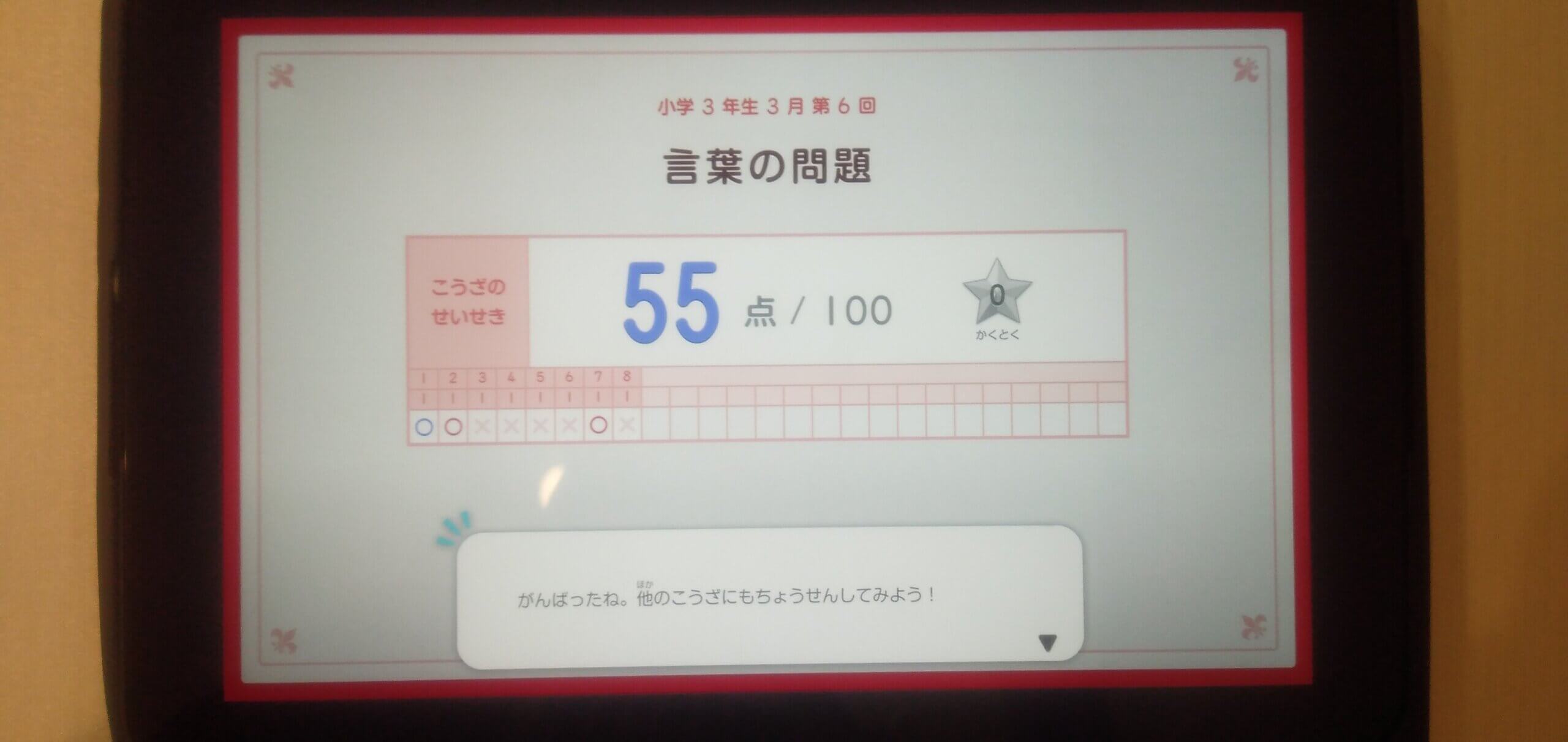

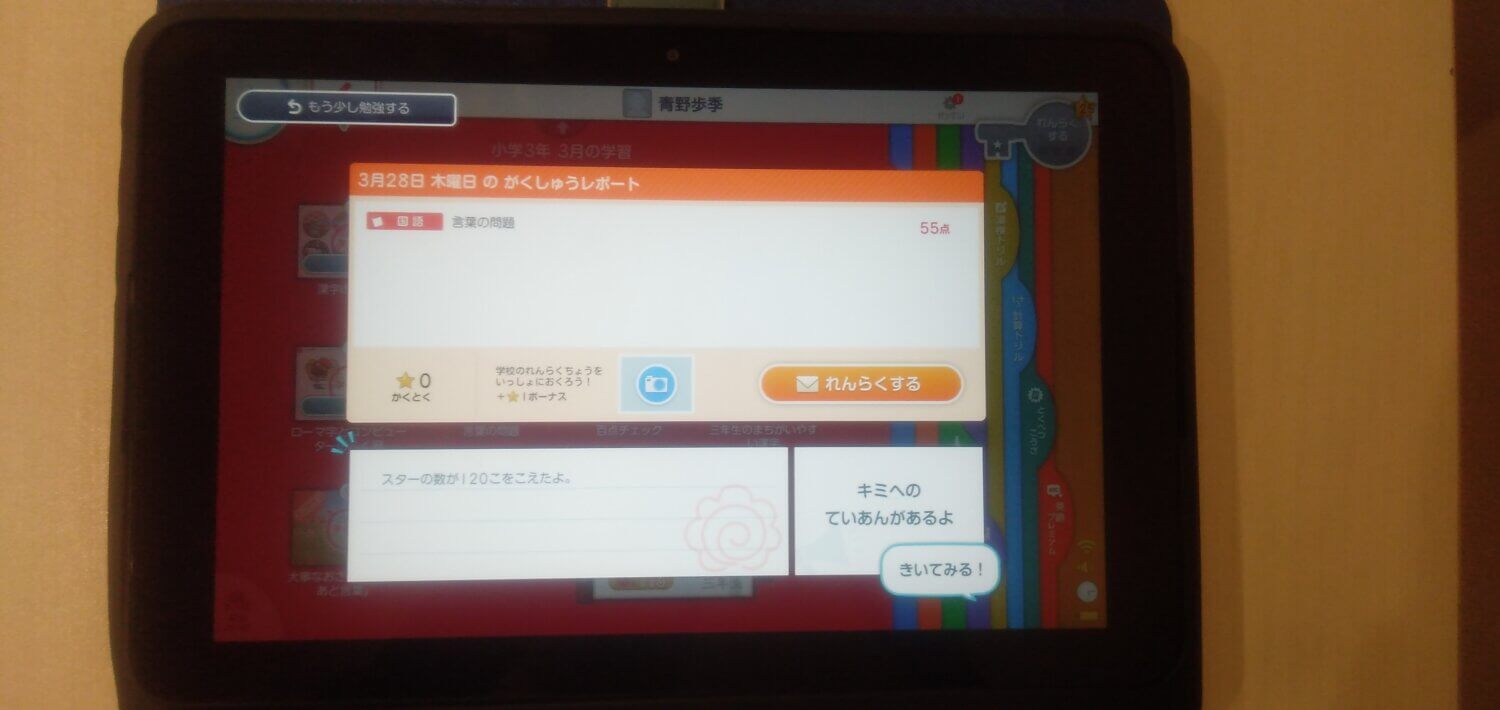

振り返りと報告

学習が終わると…

・今日のできたこと(幼児)

・学習したこと(小学生)

などの振り返りをします。

幼児のお子さんには、親御さんから花丸をつけたり、言葉で褒めてあげると良いと思います。

小学生の子は、その日に取り組んだ学習内容を、親に報告することができます。

お子さんが自分で数回タッチするだけで、親御さんにメールがいくので、簡単に報告ができます。

親御さんが離れていても把握できるのはもちろん、お子さんの頑張りをほめたり、必要に応じてフォローできる点は、親として頼もしい機能になります。

おたのしみ

幼児の子は、「コレクションカード・アバターに身につけられるパーツ」を、もらうことができます。

小学生以上の子は、スターが1つもらえます。3つ集められると、ゲームで遊ぶことができます。

またアバターは着せ替えもできます。学習後の楽しみとして、学習を頑張るお子さんが多いです。

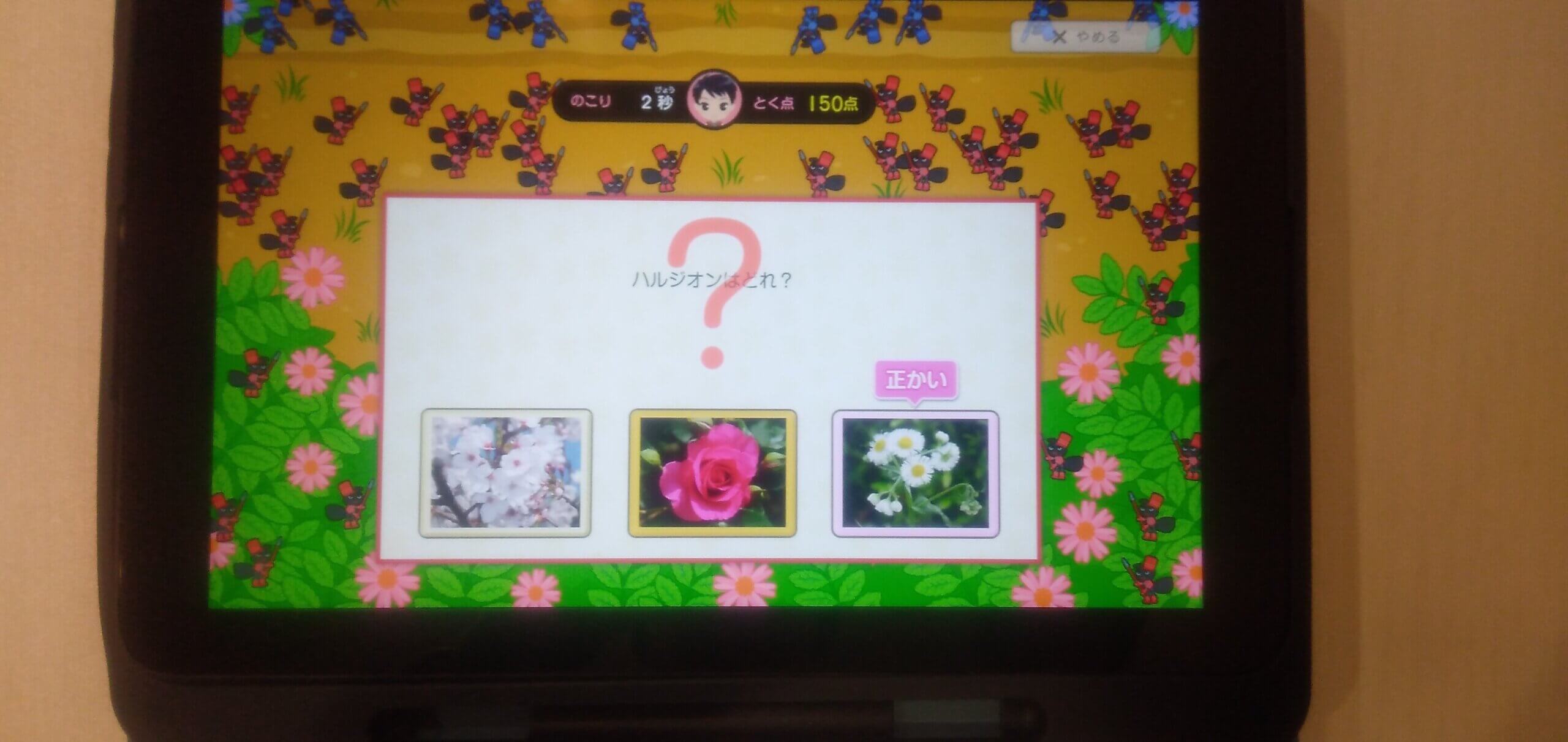

こちらは花の名前クイズになります。クイズ系もあれば、頭を使って操作しながらできるゲームもあります。

実際に使った親御さんの「感想」

私が支援してる親御さんの中で、スマイルゼミ使ってる方にお話を聞いてみました。

年長さん(ADHD)、小学4年生(自閉スペクトラム症)、中学2年生(LD傾向)の親御さんになります。

うちの幼稚園は、ひらがな、数字の勉強の時間がなかったので、就学準備としてタブレット学習を取り入れました。元々息子は、タブレットでアプリのゲームが好きだったので、すぐに興味を示しました。課題を解いた後にできるゲームがモチベーションになっていて、自分から取り組んでます。勉強に強い拒否感がなくて、親に教わるよりも自分で進めたい!という子には、向いていると思いました。

うちは「つまづき探知」を重宝していて、子どもが今取り組むべき課題を見つけるのに活用しています。親ですと、ついハードルが高くなり、イライラしたり、子どもにとって難しい問題を解くことを求めがちになりますが、うちの子に「今必要な課題選び」、「子どもが理解できる教え方」など、全部タブレットに任せられるので、親の負担がかなり軽くなりました。

学校の授業の「予習+復習」で活用してました。教科書の出版社名を入れれば、在籍校で使用してる教科書に沿った問題を編成してくれる為、予習、復習で活用しました。うちの子は、理解するのに人一倍時間がかかるので、教科書に沿った内容の予習復習をすることで、今のところ授業に大きな遅れが出ることはありません。紙での学習が合わない子には、タブレット(デジタル教材)学習は、1つの学習方法になると思います。

「月額費用/その他費用」

スマイルゼミの費用(税込み)をお伝えします。

早見表としてご覧ください。

| 学年 | 月謝 | 専用タブレット代 |

| 幼児 | 2,980円~ | 10,978円 |

| 小学生 | 3,278円~ | 10,978円 |

| 中学生 | 7,480円~ | 10,978円 |

※6か月以上、12か月未満で退会された場合:タブレット代金7,678円が必要

※6か月未満で退会された場合:タブレット代金32,802円が必要

※退会後は通常のタブレットとして使用可能

詳しくは、公式サイトをご覧ください。

\全額返金保証!お試し無料体験あり/

スマイルゼミ 「こんな子にオススメ」

スマイルゼミが「オススメな子の特徴」は、4つあります。

「タブレットを使う」ことに抵抗感がないことを、前提にしています。

①:学習に対して「強い拒否感」がない子

②:「学校の授業」の進度に合わせたい子

③:「書字の学習」の習慣をつけたい子

④:「どこを学習すればいいか」分からない子

学習に強い拒否感がない子

タブレット学習のメリットは、プリントを使わなくても、勉強ができる点です。

学習に拒否感がある子には、ピッタリだと思います。

スマイルゼミは、タブレット学習の中でも、” 楽しめるような要素(ゲーム性)” が少ないです。

そのため学習の拒否感が強い場合、遊び要素が少ないと、取り組まない可能性があります。

『学習のモチベーションはあるけど、自分に合った方法が分からない』という子に合いやすいです。

学校の授業の進度に合わせたい子

発達障害の子は、頑張って勉強しても、学校の授業についていけないことがあります。

授業だけでは、理解するのに時間が足りないことも多いです。

そんなときに、授業の復習として活用するのがオススメになります。

理想は、”その日に終わった授業の内容” をスマイルゼミで復習することです。

スマイルゼミは「在籍校の教科書に準拠」なので、授業の進度に合わせて進めることができます。

私が支援してきた子で、学習塾に通っている子によくある悩みが、

塾と学校の進度が違って、それぞれの学習の時間が空いてしまい、定着しづらいという内容でした。

スマイルゼミがあれば、このような問題で悩むことがなくなります。

書字の学習の習慣をつけたい子

書字に苦手意識がある子は、いきなりプリント学習ですと、拒否感が強く出ることもあります。

またそれを教えようとする親御さんも、イライラすると思います。

それであれば、最初はハードルを下げ、お子さんがタブレットで「書く」習慣を身につけるのが、1つになります。

タッチペンを使ったタブレット学習で、上手くいった成功体験が積み重ねられると、

「書くってそんなに嫌なことじゃないな」と思う様になり、先々のプリント学習にも繋がりやすくなります。

学習障害で「書き」の著しい困難さがない限りは、受験などを視野にいれると、大切な視点になります。

どこを学習すればいいか分からない子

学習が遅れてる期間が長い子ほど「どこから始めて良いかわからない…」となります。

遡るだけでも大変ですし、果たして今やっている学習内容が適切なのかも、不安になると思います。

そういう時に「つまづき診断」で、本人の解いてきた問題を根拠に、本当に今学習すべき内容を把握することが、大切になります。

スマイルゼミでは、本人の解いた問題から、今必要な学習内容が抽出される為、お子さんの課題(つまづき)に対して、ズレることはありません。

また遡るのは、労力と時間がかかります。家庭教師でもできる場合もありますが、費用と時間がかかります。そして、先生の力量が問われます。

その点、システム化されてるタブレットに任せられるのは、親の負担も軽く安心だと思います。

✅「完璧主義の子」にも合いやすい

スマイルゼミは、正解/不正解が明確で、間違った箇所の解説がすぐに始まります。

結果がすぐに分かったり、どこが間違っているのかすぐに分かることは、完璧主義の子には合ってる場合が多いです。

また白・黒(0or100思考など考え方が極端)をハッキリさせたいタイプの子との相性が良いと思います。

【スマイルゼミ 発達障害の子の相性】まとめ

記事のポイントになります。

✅発達障害の子が使う

「メリット」

・遡って学べる無学年式

・個人に合った課題の自動生成

・自動丸付け+解説

・丸暗記を防ぐ毎回の問題の変化

・アニメーション教材

・”書いて学ぶ” に特化

・保護者の見守り機能

・有害サイトへアクセス不可

✅障害特性から見た

「メリット」

・ADHD(多動):ストレスが溜まりづらい

・ADHD(衝動):自分のペースでできる

・ADHD(不注意):やることが明確

・自閉スペクトラム症:パターン学習できる

・学習障害の:苦手を避けて学べる

✅発達障害の子が使う

「デメリット」

・聴覚優位な子:合わない可能性あり

・衝動性が高い子:合わない可能性あり

・手先が不器用な子:合わない可能性あり

・楽しめる要素が少なめ

✅スマイルゼミ

「学習の流れ」

・タブレットを起動

・学習に取り組む

・振り返りと報告

・おたのしみ

✅実際に使った親御さんの

「感想」

・本記事参照

✅月額費用/その他費用

・幼児:2,980円~/月

・小学生:3,278円~/月

・中学生:7,480円~/月

・タブレット代:10,978円

✅スマイルゼミ

「こんな子オススメメ」

・学習の強い拒否感がない子

・学校の授業の進度に合わせたい子

・書字の学習の習慣をつけたい子

・どこを学習すればいいか分からない子

・完璧主義の子

以上になります。

1つの学習方法として、参考になれば幸いです。

\全額返金保証!お試し無料体験あり/

【合わせて読みたい記事】

[…] 【療育支援員が解説】スマイルゼミは発達障害の子に合う?効果が出る子の特徴・理由・注意点 […]

[…] 【療育支援員が解説】スマイルゼミは発達障害の子に合う?効果が出る子の特徴・理由・注意点 […]

[…] 【療育支援員が解説】スマイルゼミは発達障害の子に合う?効果が出る子の特徴・理由・注意点 […]

[…] 【療育支援員が解説】スマイルゼミは発達障害の子に合う?効果が出る子の特徴・理由・注意点 […]

[…] 【療育支援員が解説】スマイルゼミは発達障害の子に合う?効果が出る子の特徴・理由・注意点 […]

[…] 【療育支援員が解説】スマイルゼミは発達障害の子に合う?効果が出る子の特徴・理由・注意点 […]

[…] 【療育支援員が解説】スマイルゼミは発達障害の子に合う?効果が出る子の特徴・理由・注意点 […]

[…] 【スマイルゼミ】発達障害の子に合う条件~効果が出やすい子の特徴/注意点 […]