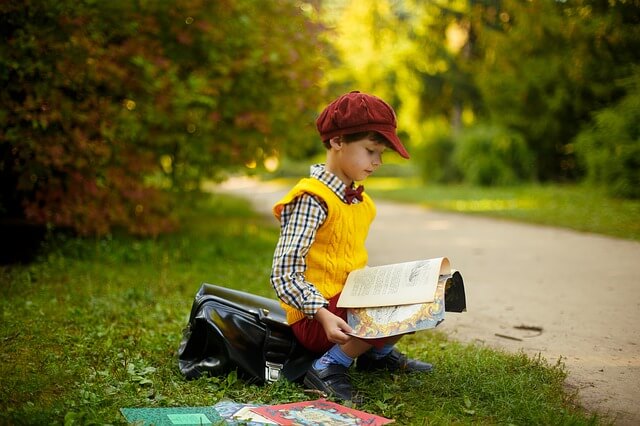

グレーゾーンの子の学級で悩まれてる方「うちの子に通級指導教室は合うのかな。学校生活で少し心配があるから、利用すべきか迷ってる」

以前と比べ、発達障害、グレーゾーンなど、通級指導教室、特別支援学級などの言葉は、聞くことが増えました。

実際に、通級指導教室、特別支援学級が設置される学校は増え、お子さんの選択肢は、以前と比べ増えました。

一方で、グレーゾーンの子を持つ親御さんは、

「通級指導教室はグレーゾーンの子にも合うの?」

「診断がないと、効果はない?」

など、疑問に持たれる方が多いです。

そこで本記事では、「グレーゾーンの子が通級指導教室を利用した時」に関する情報をお伝えします。

この記事を執筆者の私は、療育指導/発達相談を15年以上してます。

その支援経験を元に、大切な点をまとめてます。

通級指導教室を検討される上で、お役に立てば幸いです。

目次

通級指導教室「2つのメリット」

グレーゾーンの子が通級指導教室を利用する時の「メリット」は、2つあります。

①:「支援の確保」ができる

②:「自己肯定感」が保ちやすい

支援の確保ができる

グレーゾーンの子は特性が見えづらい為、周囲の理解が得づらく、支援に繋がりにくいです。

支援を受けたくても受けられない方も少なくありません。その為、本人に合わせて指導してくれる場があることは、とても貴重になります。

また何かあった時にも、本人の様子を把握されてる通級指導教室の先生に聞けるのは、心強いです。

自己肯定感が保ちやすい

お子さんのタイプにもよりますが、グレーゾーンの子は、自信を失う機会が多いです。

人より苦手なことが多いのもありますが、それに加えて、周囲の大人の理解が得にくいことがあります。

ADHDやASDなど、診断がつけば、家族、先生など、周囲の理解も得られ、配慮や関わりの工夫が得やすいです。

ただ、グレーゾーンの子の場合、診断など明確にあるわけではない為、他の子と同様のことが求められたり、できなかったら、甘えややる気の問題だと思われてしまいます。

本人として頑張ってもできない上に、周りからも理解が得られない状態だと、自己肯定感が下がる一方になります。

通級指導教室「3つのデメリット」

通級指導教室の「デメリット」は、3つあります。

あくまで、お子さんの様子、在籍校によって変わりますので、参考程度にご覧ください。

①:本人が「嫌がる/傷つく」

②:「通常授業の遅れ」が出る

③:「送迎の負担」が出る

(在籍校にない場合)

本人が嫌がる/傷つく

通級指導教室は、別室で行います。

つまり、授業を抜けて、他の教室で授業を受けます。

「何で自分だけ皆と違う教室なの?」

「皆と一緒に授業受けたい」

など、本人が嫌がったり、周りからの目もあり、恥ずかしいという子もいます。

「自分はバカだから皆と別々なの?」と傷つく子もいます。

通常授業の遅れが出る

授業から抜けて、別の教室で授業を受ける為、授業の遅れが出る場合があります。

調整できる場合は、図工など影響が少ない授業の際に通級指導教室を入れられる場合もあります。

学習の遅れが出たり、授業から遅れることを嫌がる子もいます。

送迎の負担が出る

在籍校に通級指導教室がない場合は、近くの学校まで通う必要があります。

通級指導教室の時間だけ、親御さんが送迎をして、通うケースが多いです。

今は以前と比べ、通級指導教室がある学校は増えていますが、ない学校があるのも事実です。

通級指導教室「検討する時の3つのポイント」

グレーゾーンの子が通級指導教室を「検討する時のポイント」は、3つあります。

①:通級指導教室の

「目的/メリット/デメリット」を伝える

②:本人の「通級指導教室への気持ち」を聞く

③:本人に「選んでもらう」

(①②の後に)

目的/メリット/デメリットを伝える

大切なのは、通級指導教室の目的、本人にとってのメリット/デメリットを伝えることです。

「何のために通う?」

「通うことでどんなメリットがある?」

「逆にどんなデメリットがある?」

これに対して、本人がイメージできるよう伝えることが重要です。

親御さんが通ってほしいと思ってる場合、デメリットを伝えると、嫌がるんじゃないかと心配になるかもしれません。

ただ、デメリットも理解して、納得した上で通わないと、通いだしてから「思ってたのと違う!」「もう行きたくない!」となります。

デメリットも含め、本人が知るべき情報は伝えていきます。

また伝えるイメージの参考例を紹介します。

「何のために通う?」

⇨教室でイライラすることが多くて困ってるよね。そのイライラを少なくして、その分楽しく友達と遊べる方法を一緒に考えてくれる先生がいるんだけど、ちょっと覗いてみる?

「通うことで、どんなメリットがある?」

⇨イライラが減ると、気持ちが楽になるよね。イライラしてケンカが減ったら、その分友達と遊べる時間が増えるね。

「逆にどんなデメリットがある?」

⇨◯◯の授業を抜けるから、授業を休まないといけない。あと、友達にどこに行ってたの?と聞かれるかもしれないから、別の教室で授業受けてたんだ、って答える時があるかもしれない。

本人の通級指導教室への気持ち

通級指導教室の目的、メリット、デメリットが伝えられたら、本人の気持ちを確認します。

「1回見学してみる」

「行ってみる」

「〇〇が不安」

など、本人から気持ちが出たら、その気持ちに応えていきます。

例えば、1回見てみないとイメージが湧かない子でしたら、先生に相談し、見学(体験)の希望を出します。

本人に選んでもらう

本人が、通級指導教室について、必要な情報を把握でき、気持ちの確認ができたら、本人に選んでもらいます。

ここで「やっぱり行きたくない」と出るようでしたら、今のタイミングではないと思います。

本人の納得値・必要性が高くないと、良い結果にはならない為です。特にお子さんの年齢が上がるほど、思春期に入るお子さんほど、重要になってきます。

【関連記事】

通級指導教室の「グレーゾーンの子の事例」

通級指導教室を利用した「グレーゾーンの子の事例」を4つお伝えします。

ここでいう成功・失敗とは、“お子さんの過ごしやすくなったか” という軸になります。

私が実際に支援に携わってきた事例になります。

成功事例

【気持ちの折り合いのつけ方が学べた】小学1年 男の子 ADHD傾向あり

就学相談の段階で、本人の特性について相談できていたので、小学1年生~通級指導教室で通っていました。

学校が始まって最初から、通級指導教室もあった為、本人も疑問や拒否感はなく、スムーズに通うことができました。

通級指導教室では、本人が好きなゲーム(先生とカードバトル)ができる時間もあり、楽しめていた為、小学3年の終わりまで問題なく通うことができました。

内容は、「気持ちの折り合いの付け方を学ぶ」だったので、勝負で負けたときの折り合いの付け方をしていました。

小学校では、友達と大きなトラブルもなくなり、先生からも「通級指導教室はなくても良いのでは」と話があり。小学4年生からは、普通学級のみになりました。

【算数の苦手意識が減った】小学3年 女の子 ASD(自閉スペクトラム症)傾向あり

算数が苦手で、授業中も拒否感が出てました。課題に取り組まない、机にある物をいじって遊んでるなど、困りが出ていました。

本来、通級指導教室は、学習支援の場ではありませんでしたが、こちらの学校では、個別で1部、学習のフォローがありました。

元々自信がないことに取り組むことが苦手な特性があった為、一番ネックになってる算数を中心に、通級指導教室では指導を受けることになりました。

本人は教科書やプリントの教材だけでは、理解に繋がりづらかった為、先生が具体物を使って実際に見せながら学習支援をしました。

応用問題は難しいですが、テストで平均点に近い点数が取れるようになり、授業中の回避行動もなくなりました。

また、分からない時に、先生に「先生分からないので教えて下さい」とヘルプ要求の練習もしていた為、困ったときも、先生を頼ることができるようになりました。

ただ、小学校3年生以降は学習の難易度が上がるため、学習面の懸念はありました。そのため、自宅でタブレット学習を導入し、教科書やプリント教材では難しい、アニメーション解説があるタブレット学習を始めました。

タブレット学習が本人の特性に合っていた為、その後も、平均点前後の点数は維持でき、学習面で大きく困ってしまう場面は見られませんでした。

失敗体験を積んで、本人が自信を失う前の段階で、本人に合った学べる場、方法が得られたのが大きなポイントでした。

失敗事例

【不満が爆発した】小学2年 女の子 ADHD傾向あり

小学2年~通級指導教室に行くことになった女の子。

親御さんの配慮で、本人にはっきり伝えると行く前に嫌がるので、やんわり伝え促しをしていました。

ただ、本人が通級指導教室に行くことの意味を分かっていなかった為、「何で自分だけ別の教室なの?」と不満が爆発しました。

最初の数回は嫌々でも何とか行っていましたが、途中で「もう行かない!」と通うことができなくなりました。

通級指導教室で何のために、どんなことをするのか、本人に伝わっていなかったことが、大きな要因になりました。

【教室までの移動が負担になった】小学4年 男の子 ASD(自閉スペクトラム症)傾向あり

通級指導教室が在籍校になく、近くの小学校まで通う必要がありました。

通級指導教室自体は、嫌がることはなかったですが、近くの学校まで通うことの負担が、本人には重かったです。

嫌がるお子さんを連れて行く親御さんも、仕事の調整をしながら、送迎するのは負担が大きく、「大変な思いをして通わせても、本人が嫌がってるし、あまり意味が感じられない..」と途中で、通うことを辞めてしまいました。

本人にとっても、親御さんにとっても、通級指導教室までの距離が大きな負担になる形になりました。

【関連記事】

【グレーゾーン 通級指導教室の検討点】まとめ

記事のポイントになります。

✅通級指導教室の

「2つのメリット」

・支援の確保ができる

・自己肯定感が保ちやすい

✅通級指導教室の

「3つのデメリット」

・本人が嫌がる/傷つく

・通常授業の遅れが出る

・送迎の負担が出る

✅通級指導教室を

「検討する時の3つのポイント」

・通級指導教室の

「目的/メリット/デメリット」を伝える

・本人の「通級指導教室への気持ち」を聞く

・本人に選んでもらう

✅通級指導教室を利用した

「グレーゾーンの子の成功事例」

・【気持ちの折り合いのつけ方が学べた】

小1 男の子 ADHD傾向あり

・【算数の苦手意識が減った】

小3 女の子 ASD傾向あり

✅通級指導教室を利用した

「グレーゾーンの子の失敗事例」

・【不満が爆発した】

小2 女の子 ADHD傾向あり

・【教室までの移動が負担になった】

小4 男の子 ASD傾向あり

以上になります。

本記事が、お役に立てば幸いです。

【関連記事】