子どもの発達が心配な方「子どもにクレーン現象が出て、発達障害なのか心配。クレーン現象には、どう関わればいいか教えてほしい」

「言葉じゃなくて、手を引っ張って要求してくる…これって発達障害なの…?」

「クレーン現象って自閉症の特徴って聞いたことあるけど…専門機関に行った方がいいの?」

お子さんが言葉ではなく、手を引っ張っぱるなどの表現が多いと、発達が心配になりますよね。

クレーン現象は定型発達の子にもありますが、自閉スペクトラム症の子に多く見られることも事実です。

本記事では、そこを前提に情報をまとめています。

この記事の執筆者の私は、発達支援を15年以上しており、現在も支援に携わってます。

その支援経験を元にお伝えします。お役に立てば幸いです。

目次

クレーン現象とは「時期/原因/捉え方」

クレーン現象とは、「人の手を道具のように使い、欲しい物をとろうする行動」をいいます。クレーン現象は、よく自閉スペクトラム症の子の、コミュニケーション手段の1つとして言われてます。

言葉が未発達なお子さんは、本来、言葉の代わりに「指差し」をして、教えてくれます。自閉スペクトラム症の子は、この「指差し」が難しいため、クレーンで要求をします。

私たち大人も、ゲームセンターのUFOキャッチャーや工事現場のクレーン車など、自分たちの欲しい物がとれないとき、道具を使います。

子供の「欲しい物があるとき、指差しではなく、親の手を近づけようとする行動」が、工事現場のクレーンに似ているため、「クレーン現象」といわれています。

詳しくは、こちらの記事をご覧ください。

クレーン現象の時期

私が支援してきたお子さんは、1~2才で見られる子が多かったです。指差しや言葉など、周りに意思を伝え始める年齢になります。

また3才児検診で指摘され、そこで親御さんが気づかれることも多いです。

クレーン現象の原因

「言葉の遅れ」が関係しています。特に、自閉スペクトラム症の子は、目に見えないものを理解することが、苦手です。

人差し指を伸ばす手の形(指差し)は認識できても、指差しの意味を理解することは、難しいことが多いです。

指先、それを指し示す対象物との関係性の理解が難しいためです。これらの特性が原因になります。

クレーン現象の捉え方

ここまで読むと、「クレーン現象」が出るのは良くないんだ・・と思われる方も多いかも知れません。確かに、言葉の遅れの影響を受けている可能性が高いのは、事実です。

ただクレーン現象もお子さんにとっては、立派な意志の表現です。

お子さんが精一杯表現してくれているクレーン現象を受け止め、その上でお子さんの発達に合った接し方をしていくことが、必要になります。

「クレーン現象=今のお子さんの精一杯の意志の表現」と捉えることが、大切になります。

クレーン現象への「3つの関わり方」

「クレーン現象」への接し方は、3つあります。基本的にお子さんの要求が出る場面で、接し方を工夫します。

理由は、要求が出る場面は、お子さんのモチベーションが一番高く、促しやすいためです。

またお子さん自身が頑張った結果、要求が通る(お子さんのメリット)ことで、次の行動にも繋がりやすくなり、行動の定着がしやすくなります。

これは、療育の現場でも取り入れられている、応用行動分析の1つの手法になります。

接し方は、お子さんの発達段階によって分かれます。

①:クレーン+目があう→要求に応える

(目が合わない子)

②:クレーン+音のマネ(1~3音)→要求に応える

(単音発声あり、マネができる子)

③:クレーン+発語→要求に応える

(単語が言える+マネができる子)

これはあくまで私の感覚値ですが、3才以下の子で、「2ヶ月以上クレーン現象が出てる+言葉の成長が全く見られない」場合は、言葉の発達を促す接し方が、できると安心だと思います。

3才以上の子は、意志の表現がクレーン現象のみの場合は、発語に繋がる接し方がある方が良いでしょう(もしくはクレーン+単語のみの表現の場合)。

1つの目安として、参考にして頂ければ幸いです。

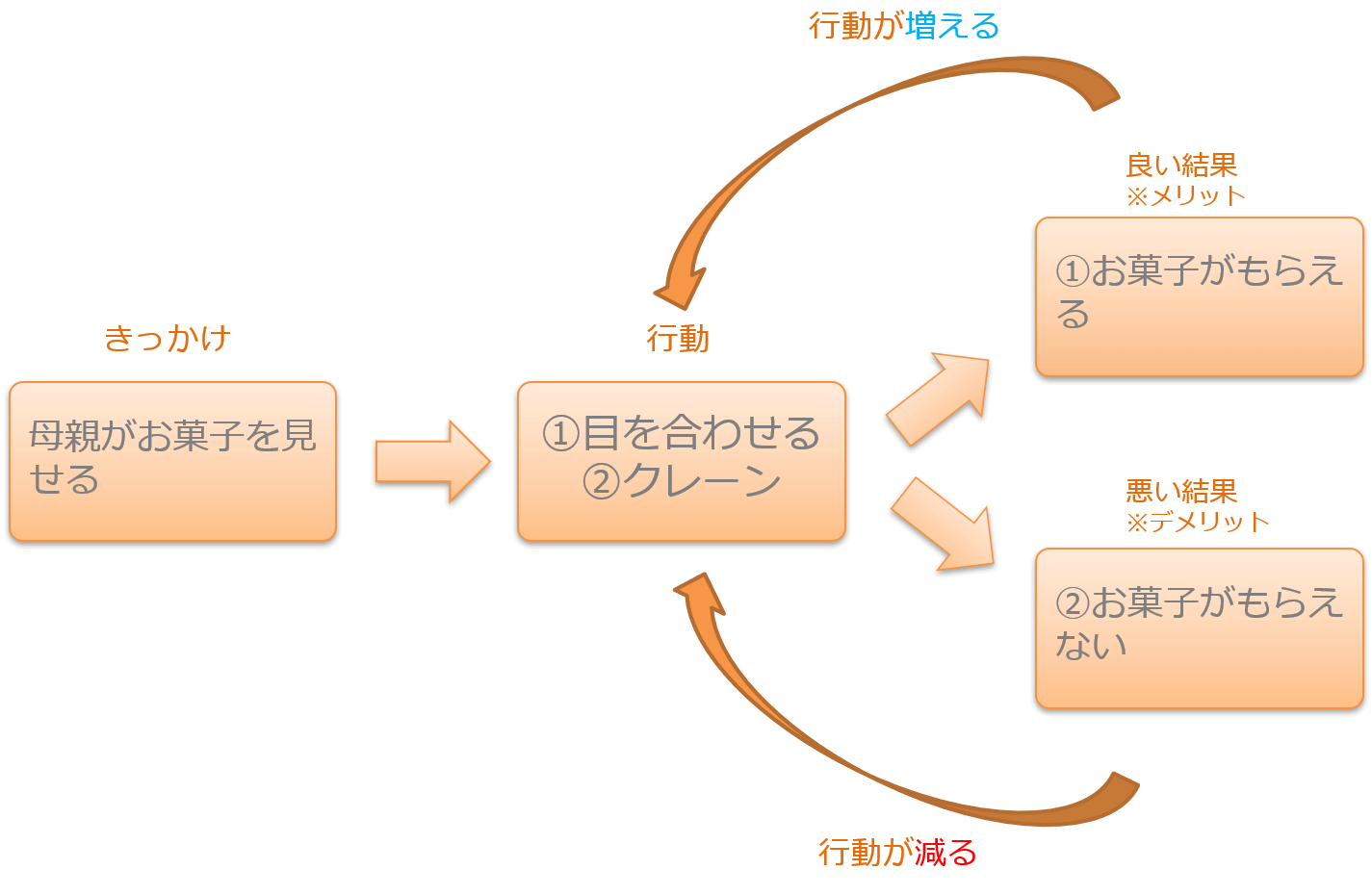

クレーン+目があう→要求に応える

ここでは、目を合わせる(アイコンタクト)ことが難しい子が対象になります。クレーン現象(手を引っ張る)は、お子さんの立派な意志の表現です。

ただコミュニケーションは、相手と目を合わせ、言葉のやりとりをすることです。1才の段階で目が合うことが難しい場合は、普段のクレーンに加えて、目が合ったら要求に応えてあげましょう。

クレーンで全て要求が通っていると、お子さんにとって、それ以上の要求手段(目をあわせる/言葉)を使う理由がなくなります。つまり言葉の発達が促進されにくくなります。

「クレーン+目があう」ができたら要求に応えてあげましょう。

図でもまとめましたので、参考にご覧ください。

「目を合わせる」ができれば、お子さんの要求が通るので、「目を合わせる」行動は増えていきます。逆に「クレーン」だと要求が通らないので、その行動は減っていきます。

「クレーンは要求が通らないけど、目を合わせるなら要求が通るぞ」と実感してもらうことが、大切になります。

ちなみに「目をあわせることができないかも」という方は、下の工夫をお勧めします。

・親から子どもの視界に入る

・引っ張られた手を親の顔に近づけ、目を合わせる

・事前に親の手を親の顔に近づけておき、目が合いやすくする

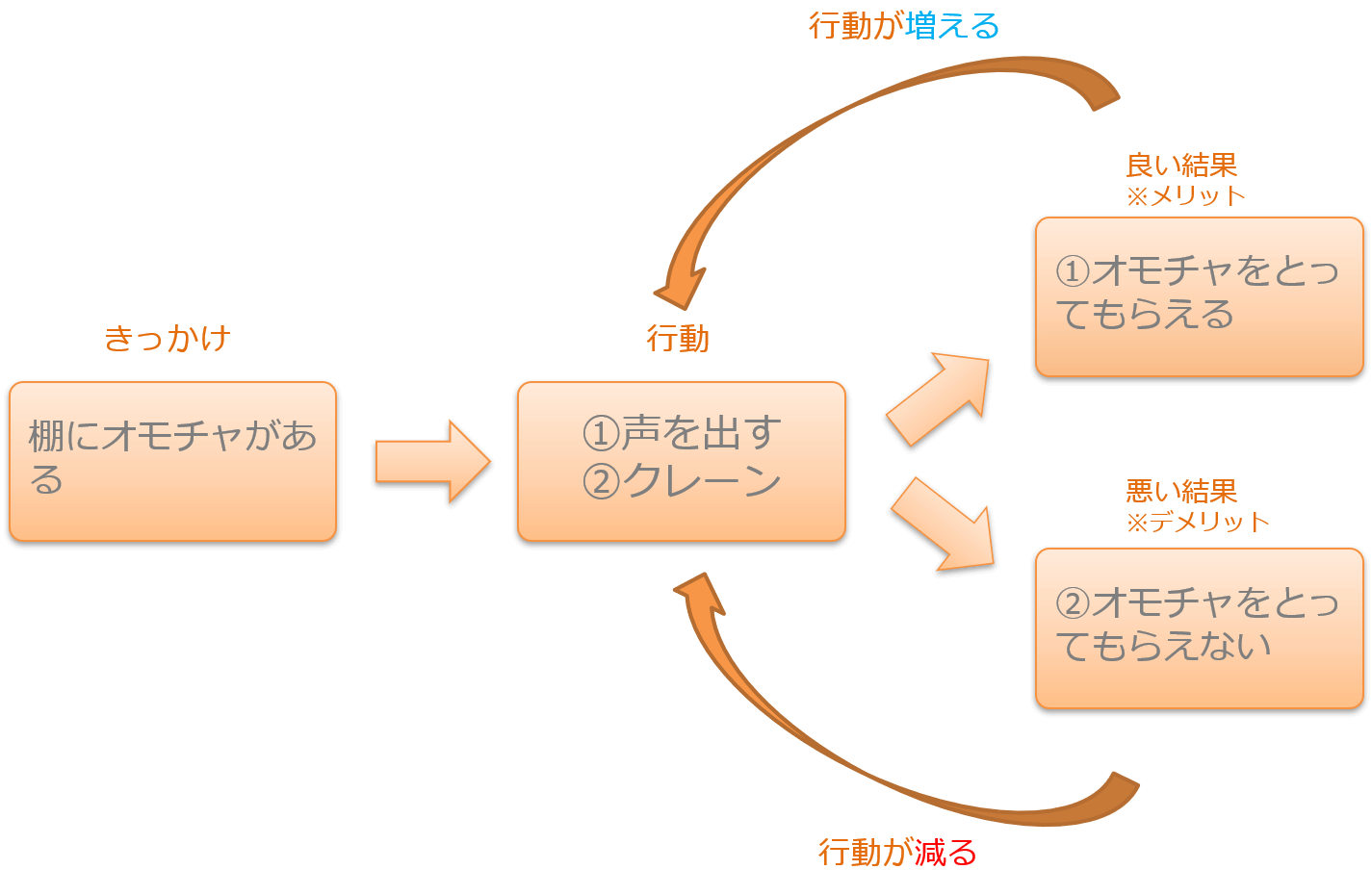

クレーン+音のマネ→要求に応える

対象は、単音(1~3音)で発声あり、マネができる子になります。

さきほどの①の「目を合わせる」⇨「音のマネ」に変えるイメージです。

クレーンが出たら、親御さんが発声し、お子さんがマネできたら要求に応えましょう。

意志の疎通は、音(先々の言葉)でやることを理解してもらうためです。

そして自分で発した音で変化(周囲の反応)が起こったら(要求が通った)、自分で音を発する意味を見出し、次第に発声による表現が増えていきます。

「声を出す」ができれば、お子さんの要求が通るので、「声を出す」行動は増えていきます。逆に「クレーン」だと要求が通らないので、その行動は減っていきます。

「クレーンは要求が通らないけど、声を出せば要求が通るぞ」と実感してもらうことが、大切になります。

具体な流れは、こちらになります。

子:(手を引っ張る=クレーン)

↓

親:「あー」(音の真似を促す)

↓

子:「あー」(音の真似をする)

↓

親:オモチャを渡す(要求に応える)

※マネしてもらう音:お子さんの出せる音

クレーン+発語→要求に応える

対象は、単語が言える+マネができる子になります。

こちらは、さきほど解説した②の、「1~3音のマネ」を「単語のマネ」に入れ替えれば大丈夫です。

具体的な流れは、こちらになります。

子:(手を引っ張る=クレーン)

↓

親:「おちゃ」(真似を促す)

↓

子:「おちゃ」(真似をする)

↓

親:おちゃを出す(要求に応える)

※子供の出せる単語で促しましょう

このように親御さんの接し方次第で、お子さんのできることは、増えたりします(逆に減ることもあります)。

ちなみにこの考え方で、癇癪など困った行動を減らすことができます。詳しくは、こちらの記事をご覧ください。

✅「クレーン現象=発達障害」ではない

「クレーン現象が出た」ということだけで、お子さんが自閉スペクトラム症などの発達障害というわけではありません。

確かに自閉スペクトラム症などの特性があるお子さんに「クレーン現象」が多いのは、事実としてあります。ただ大切なことは、その気になる行動がお子さん自身や周囲の人が困っているのか?を確認することです。

もしくは先々の生活で困る可能性があるのか?です。ここは園の先生や専門家の意見が参考になります。

私の経験上の目安になりますが、3歳以下でクレーン現象が数ヶ月出ていて、その間言葉の成長が全く見られない場合は、支援が必要になる可能性があるので、専門機関への相談も1つだと思います。

【クレーン現象いつから?発達障害/定型発達の子は?】まとめ

記事のポイントになります。

✅クレーン現象とは

「時期/原因/捉え方」

・コミュニケーション手段

・要求が出始める頃が多い

・言葉での意思疎通が難しい時

・その子にとっての意思表示

✅クレーン現象への

「3つの関わり方」

・クレーン+目があう→要求に応える

(目が合わない子)

・クレーン+音のマネ(1~3音)→要求に応える

(単音発声あり、マネができる子)

・クレーン+発語→要求に応える

(単語が言える+マネができる子)

以上になります。

本記事が、お役に立てば幸いです。

【合わせて読みたい記事】

[…] 自閉症スペクトラムの子供のクレーン現象とは【必要な3つの接し方】 […]

[…] 自閉症スペクトラムの子供のクレーン現象とは【必要な3つの接し方】 […]

[…] 【クレーン現象】自閉症スペクトラムの子供の特徴?【必要な3つの接し方】1歳、2歳、3歳の定型発達の子も手を引っ張るのか […]

[…] 【クレーン現象】自閉症スペクトラムの子供の特徴?【必要な3つの接し方】1歳、2歳、3歳の定型発達の子も手を引っ張るのか […]

[…] 【発達障害】クレーン現象はいつから?定型発達の子にもある?原因、接し方、相談先を解説します […]

[…] 【発達障害】クレーン現象はいつから?定型発達の子にもある?原因、接し方、相談先 […]

[…] 【発達障害】クレーン現象はいつから?原因、接し方、相談先 […]

[…] 【発達障害】クレーン現象はいつから?原因、接し方、相談先を解説します […]