幼稚園に子どもの発達障害を指摘された方「幼稚園に療育先に相談することを勧められた。親として、どうすべきか教えてほしい」

子どもが通う園の個人面談で、先生から、

「○○君(さん)は集団行動をとるのが難しいです。言葉も遅く心配ですので、一度専門機関を受診なさるのは、どうでしょうか」。

もし、こんな風に言われたら、あなたはどう感じるでしょうか?

いざ先生に言われると、ほとんどの親御さんはショックを受けると思います。

この記事を執筆してる私は、発達相談/療育指導を15年以上しており、我が子も、保育園時代に担任に実際に指摘をされました。

その経験を元に、本記事では、園の先生に子どもの発達を指摘された時の、

「親としての考え方、すべきこと、発達障害(傾向)の子に合う幼稚園の特徴、選び方」をまとめました。

お役に立てば幸いです。

目次

発達障害とは

発達障害とは、生まれつき持っている「気質に近いもの」になります。

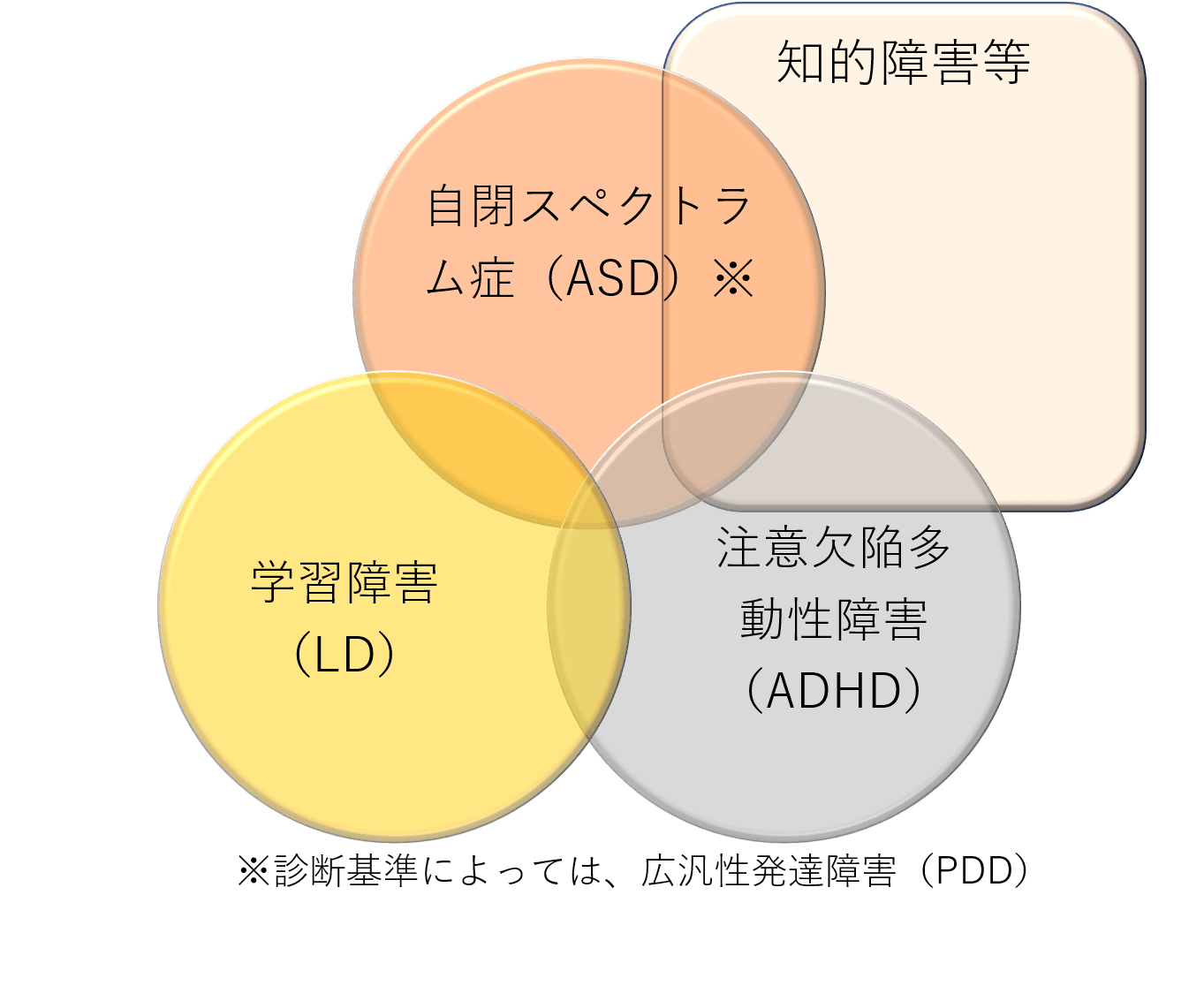

✅発達障害は、大きく3つに分類される

図のように、自閉スペクトラム症(ASD)、ADHD(注意欠陥多動性)、学習障害(LD)があり、そこに知的障害も加わっていきます。

図のように重なっている部分もあり、同じ障害名でも、特徴は一人一人異なります。

自閉スペクトラム症とADHDの両方の特性があっても、どちらの特性が強く出ているなど、個人差があります。

また同じADHDでも、多動性が高い、不注意傾向のみある、などお子さんによって様々です。

詳しい特徴に興味のある方は、関連記事からご覧ください。

【関連記事】

幼稚園に指摘されやすい「子どもの特徴」

幼稚園に「指摘されやすい子どもの特徴」は、大きく4つあります。

共通しているのは、クラスの”集団生活に支障が出ているか” になります。

園の先生は「集団」で子どもを見ています。その集団の動きに支障が出る場合は、指摘されることが多くなります。

①:じっとするのが苦手

②:癇癪/他害がある

(叩く、噛むなど)

③:きりかえが難しい

④:言葉がゆっくり

じっとするのが苦手

- 離席が多い

- 待つことが苦手

- 多動傾向がある

- 気になるものがあると、体が反応する

癇癪/他害がある

- 言葉よりも手が出やすい

- 思い通りにならないと癇癪/他害になる

きりかえが難しい

- 「きりかえ」に時間がかかる

- 「きりかえ」を促されると怒る

- 集団行動に遅れる

言葉がゆっくり

- 言葉の発達がゆっくり

- 意思の表現/説明が苦手

- 自分の気持ちを言葉にしづらい

- 担任/同じクラスの子と、言葉でのやりとりが難しい

幼稚園に指摘された時「親がすべきこと」

園に指摘された場合、親がすべきことは、2つあります。

「園からの指摘」が事実かどうかで、変わります。

①:「他の環境の子どもの様子」を確認する

※指摘が事実か分からない場合

②:専門機関へ相談

※指摘が事実な場合

他の環境の子どもの様子を確認する

先生が指摘する問題が、他の人や場所でも出ているのか、確認します。

例えば、園以外では問題が出ていない場合は、園の環境を確認する必要があります。

特定の友達の影響なのか、担任との相性が悪いのか、園の活動が嫌いなことがあるか、などです。

もし園以外でも同じ問題が出ていたら、お子様自身が療育などを通して、スキルを身につけることが望ましい可能性もあります。

「他の場所でのお子さんの様子」の情報を集めることをお勧めします。

専門機関へ相談

園から指摘されていることが、思い当たる点(不安がある)がある場合、専門機関へ相談されることをお勧めします。

相談することに、デメリットはありません。少しでも不安があれば、情報を集めることに越したことはありません。

必要な方は、下記の2つの専門機関を参考にご覧ください。

子育て支援センター

- 0~就学児までの親子が対象

- 子育て全般の悩み相談ができる

- 子育ての情報の掲載、講習会も開催

- 無料

お住まいの住所から「○○県 ○○市 子育て支援センター」で検索をすると、確認ができます。

保健センター

- 子育て相談は保健師が行う

- 保健師/管理栄養士/歯科衛生士/看護師/理学療法士など配置

- 子育て相談/乳幼児健診は無料

(他は内容により有料もあり)

お近くの保健センターを探す場合は、こちらをご覧下さい。

✅指摘が正しいか分からない場合

まず、事実確認をしましょう。先ほどの「他の環境での子どもの様子を確認する」と同じになります。

分からない以上、できる範囲で事実確認することが、最初にすべきことになります。

✅指摘を受け入れがたいのが普通

園の先生は他人です。我が子が、「発達障害があるのでは」と他人から言われて、

「はい、わかりました。では専門機関に行ってみます」と素直に言える親は、多くはないと思います。

私自身の息子は、3歳のときに専門医師から診断名を言われましたが、

「この短い時間で何が分かるの?」と受け入れがたい思いをした経験があります。専門家でもない保育者から言われたら、尚更だと思います。

✅障害の程度によって、受容できる早さが変わる

例えば、「視線が全く合わない、親を追わない」など顕著な様子や、ダウン症など染色体を調べることができる場合、障害が目に見えてわかりやすいです。

そのため、親も入園前から、お子さんの特性を受け入れていることもあります。

逆に、発達障害などけ脳や採血の検査で明確に分からないものは、「家では困っていない。園だけの話」と、親が納得していないケースもあります。

発達障害の子に合う「幼稚園の特徴」

もし、指摘された園で通い続けることが難しい場合は、転園も1つの方法です。

私が支援してきた方も、転園して上手くいかった方も多いです。

ここでは、発達障害や発達がゆっくりな子に合いやすい園の特徴を、まとめました。

お子さんによって様々ですので、1つの目安として参考にご覧ください。

①:少人数>大人数

②:適度なカリキュラム&自由時間

③:柔軟な関わりの方針/体制

④:ほめるスタンス

少人数>大人数

大人数より、少人数の園の方が良いです。発達障害の子は、感覚が過敏な場合が多いです。

ザワザワする音/人の多さなど、他の子が気にならない刺激を、ストレスとして感じます。

ストレスがたまると、奇声/癇癪など困った行動に繋がりやすくなり、過ごしづらくなります。

マンモス園のような、大人数の園は、慎重に見られた方が良いでしょう。

適度なカリキュラム&自由時間

適度なカリキュラム/自由時間のバランスが大切になります。

ここでいうカリキュラムとは、「みんなで工作をする時間」など、集団活動(集団に合わせなければいけない)のことをいいます。

あまりにカリキュラムが多いと、苦手なことを強要されることも増え、失敗体験にや自信の喪失に繋がりやすいです。

また自由時間が多すぎると、ただ一人で過ごして終わり、友達と関わる経験を積むことが難しくなります。空間にいるだけになり、学ぶことが少なくなってしまいます。

「カリキュラム=周囲に合わせる力をつける」、「自由時間=リフレッシュできる」、になりますので、この時間のバランスが大事になります。

個人的には、カリキュラムが全体の7割以上を締めなければ、良いと思います。

ここはお子さんによって様々ですので、ご家族や園の先生にも相談しましょう。

柔軟な関わりの方針/体制

発達障害の子は、こだわりが強かったり、急な変更が苦手なことがあります。その特性から、集団活動に参加できないこともあります。

そんなときは、強要するのではなく、お子さんの特性/状態に合わせて関わることが、大切になります。

また個別でサポート頂ける園の体制がないと、実際の配慮は難しいため、人員体制(補助の先生がいるのか)も大切なポイントになります。

ほめるスタンス

「褒める>怒る」スタンスが大切になります。

お子さんにとって、「褒められる」ということは、次も頑張ろう!というモチベーションになります。

逆に怒るということは、恐怖で無理強いしたり、自己肯定感が下がるネガティブなものになります。

例えば、片付けの場面で…

A:「1個残ってるよ!片付けなさい!」

B:「4個片付けられて偉いね。あと1個で終わりだね!」

どちらの関わりの方が、お子さんが「片付けをしよう!」と思えるかは、説明するまでもないですよね。

お子さん自身が、前向きな気持ち/行動がしやすくなる「褒める関わり」。これが大切になります。

発達障害の子の「幼稚園選びのポイント」

「幼稚園を選ぶ時のポイント」は、4つあります。

①:プレ幼稚園に参加する

②:事前に子供の特性を伝える

③:似た特性の子が在籍してるか聞く

④:園ができる具体的配慮を聞く

プレ幼稚園に参加する

- 園の体験ができる

- 先生の関わり/スタンスがみれる

- 子供/園の相性が確認できる

園の生活を体験し、お子さんの「安心/楽しい/学び」に繋がるのか、確認しましょう。

先生のお子さんに対する接し方が、確認できます。

事前に子供の特性を伝える

- 子どもの特徴を具体的に伝える

- どういう配慮が必要か伝える

『園の先生の理解/配慮』は、集団生活で必須となります。

そのためには、先生がお子さんの特性を理解することが、重要です。

把握していることは、情報として伝えて、お子さんの過ごしやすい環境を作っていきます。

似た特性の子が、在籍してるか聞く

- 実際に似た特性のある子が通ってるか

- 発達障害の傾向がある子の受け入れをしているか

似た特性のある子の受け入れ実績があるか、確認しましょう。

もし受け入れ実績があれば、園も接し方に慣れている場合があります。1つの判断材料になります。

園ができる具体的配慮を聞く

- どういった配慮が、具体的にできるのか

具体的な配慮、加配などの人員体制があるのか、事前に確認することが大切になります。

具体的な配慮が分かれば、似た特徴の子の受け入れ実績がなくても、安心できる環境の可能性があります。

※加配:特定の子をサポートする補助の先生

✅障害/診断名は、園に伝えた方がいい

よく「障害について、園に言うべきでしょうか..入園断られそうで…」と悩まれている方がいらっしゃいますが、伝えることをお勧めします。

理由は、言わずに入園できたとしても、入園後の生活で、お子さんが困る可能性が高いためになります。

もし話をした結果、園の態度がネガティブに変わる園、そもそもそこの園は検討されない方が良いと思います。

その園の反応がそのまま、お子さんに直結しやくなるためです。

✅入園の目的が大切

目的は「入園する」ではなく、お子さんが「安心して、楽しく過ごしながら成長するため」になると思います。

事前にお子さんの特性を伝え、園の理解/配慮が得られることを確認した上で、入園を検討していくことが、大切になります。

【発達障害 幼稚園から指摘された時】まとめ

記事のポイントになります。

✅発達障害とは

・生まれつきの “気質に近いもの”

✅園に指摘されやすい

「子どもの特徴」

・じっとするのが苦手

・癇癪/他害がある

・きりかえが難しい

・言葉がゆっくり

✅園に指摘された時に

「親がすべきこと」

・他の場所境での子どもの様子を確認

・専門機関へ相談

✅発達障害の子に合う

「幼稚園の特徴」

・少人数制

・適度なカリキュラム/自由時間

・柔軟な関わりの方針/体制

・ほめるスタンス

✅発達障害の子向けの

「幼稚園選び方」

・プレ幼稚園に参加する

・事前に子供の特性を園に伝える

・似た特性の子が、在籍してるか聞く

・園ができる具体的な配慮をきく

✅幼稚園に指摘された子の

「就学対策」~学習面が心配な子~

・勉強のポジティブな印象を作る

・勉強の成功体験を作る

・学び<楽しい経験

・タブレット学習

以上になります。

本記事が、参考になれば幸いです。

【関連記事】

【行かなきゃ良かった】就学相談でショックを受ける2つのポイント

はじめまして。

私はTwitterのアカウントを持っていないので、4/20のツィートについてこちらに書き込ませていただきます。

こども園に勤務していた頃、支援が必要と思われるお子さんの保護者とお話をすると、「自分もそうだった」とおっしゃるお父さんが多かったです。

そして、そうおっしゃる方は、自分もそうだったけど、こうして何の問題もなく社会生活を送っている、この子もそうだと思うから心配していない、という考え方でした。

お子さんが支援が必要とされることで、自分もそのような傾向があると思われることが受け入れられないタイプだとますます難しくなり、スムーズに繋げられないケースもあります。本当に難しいです。

ぶんさん、コメントありがとうございます。

お子さんと似た特性をお持ちの保護者の方がいらしゃったのですね。

仰る通り、お父様ご自身に似た傾向があり、

社会生活を問題なく送れているケースですと、非常に難しいです。

私が支援している方々にも、

近い状況のお父様が時々いらっしゃいますが、本当に難しいです・・。

ただ保護者の特性/過ごされる環境とお子様のそれはまた違うので・・

そして同じ経験でも、気にせず乗り越えられる方もいれば、そうでない方もいらっしゃるので、

一概に保護者が大丈夫だからお子さんも大丈夫、という判断は、

お子さんにとって大きなリスクになるのですが・・。

これを理解して頂けるようお伝えすることは、非常に難しいことですが、

試行錯誤しながら、1つでも多くのことを伝えられるよう、最善を尽くしていきたいなと思います。

[…] 【発達障害】幼稚園から指摘された時、親はどうするべき?2つの考え方とやるべきこと […]

[…] 【発達障害】幼稚園から指摘された時、親はどうするべき?2つの考え方とやるべきこと […]

[…] 【発達障害】幼稚園から指摘された時、親はどうするべき?2つの考え方とやるべきこと […]

[…] 【発達障害】幼稚園から指摘された時、親はどうするべき?2つの考え方と… […]

[…] 【発達障害】幼稚園から指摘された時、親はどうするべき?2つの考え方と… […]

[…] 【発達障害】幼稚園から指摘された時、親はどうするべき?2つの考え方とやるべきこと […]