子どもの不登校で悩まれてる方「不登校になる子とならない子は、どんな違いや特徴があるの?何を気をつければいいか知りたい」

近年は不登校の子が増えており、社会問題にまで発展しています。

これほど不登校の人数が増えてくると、不登校になる子に見られやすい共通点も見えてきます。

全員の子に当てはまるという訳ではありませんが、不登校になりやすい特徴は、いくつかあります。

そこで本記事では「不登校に繋がりやすいお子さん/親御さんの特徴、対策」を紹介します。

この記事を執筆してる私は、不登校・療育支援を15年以上しています。

これまで支援で携わってきた事例を通して、本記事をまとめてます。

※あくまで傾向になりますので、参考程度にご覧ください。

目次

不登校になる子の「6つの特徴」

不登校になる子の「特徴」は、大きく6つあります。

①:「コミュニケーション面」の難しさ

(発達障害などの特性)

②:「学習面」の難しさ

(LD傾向あり/学習の失敗体験/拒否感)

③:「過剰適応/HSC」に近い特性

④:「不安(情緒不安定)」が強い

⑤:「完璧主義」で妥協できない

⑥:「無気力・鬱/母親依存」の傾向

(ex.母子分離ができない)

コミュニケーション面の難しさ

お子さん自身に、発達障害/それに近い特性(グレーゾーン)がある場合になります。

その中でも支障が出やすいのが、コミュニケーションになります。

一例になりますが、具体的には下のような様子が見られます。

・人の表情、気持ちの理解が苦手

・一方的に話す

・人の話を聞かない

(興味あること以外)

・認知のズレ

(ex.被害的に捉える、自分と違う考えに嫌悪感を示す)

周囲とコミュニケーションがとりづらいことから、孤独感を感じたり辛い思いをしたり、学校での過ごしにくさに繋がる様子が見られます。

学習面の難しさ

LD傾向あり/学習の失敗体験/拒否感お子さん自身の特性や経験として、学習面の困難さを抱えてる場合になります。

学習障害(LD)であったり、それに近い特性などがあります。

よくあるのは、読み書きの困難さ(もしくはできるけど、人の数倍の時間やエネルギーが必要)になります。

また、過去の学習の失敗体験の積み重ねから、拒否感に繋がり、学習への取り組みが難しい場合も多いです。

結果として、授業や宿題が苦痛になり、不登校に繋がりやすくなります。

過剰適応/HSCに近い特性

人の感情や周囲の出来事に敏感で、影響を受けやすい特性(HSC)を持っている場合になります。

例えば、学校でクラスメイトが先生に怒られてる様子を見て、自分が怒られてる様に感じて辛くなったり、暗いニュースを見て気持ちが沈むなどです。

私が支援する中で多かったのは、

「先生が怒ってるのが怖い」

(他の子を怒ってても)

「周りのザワザワした音がイヤ」

(ひどく疲れる)

などが、不登校に繋がる要素になっていました。

また、頑張りすぎて心身ともに疲れてしまう(過剰適応)ケースもあります。過剰適応の様子が見られる子も、不登校に繋がることが少なくありません。

不安が強い

言葉にならない不安を抱えてる子になります。

日によって気持ちの波があり、本人も言葉にできないけど、漠然とした不安を抱えてる場合になります。

過去にトラウマになるような経験、学校で辛い思いをした経験がある子も多いですが、

本人自身も理由は分からない(言語化できない)けど、学校に行けない場合もあります。

完璧主義で妥協できない

お子さん本人が、自分へのハードルが高く、完璧以外は、受け入れづらいタイプの場合になります。

例えば、宿題で、

・1問でも間違えたら癇癪を起こす

・人に教わるのを嫌う

・宿題を終えるのに、人の数倍時間がかかる

・字が書けていても、何度も消してやり直す

(完璧な字を求めて)

などの様子が見られます。

また、学校で失敗するのがイヤ、人に見られたくないという気持ちが強く、苦手な授業がある日は、学校を休み始める様になり、次第に不登校になっていきます。

無気力/鬱/母親依存」の傾向

外に出たり、人と関わるエネルギーが、極端に少ない子になります。

気持ちが落ち込んでいたり、何かをする気力がなく、自分の殻に閉じこもる傾向が見られます。

中には、母親と離れることへの不安が強く、母子登校をしていたり、家の中でも常に母親の傍にいたがる子もいます。

【関連記事】

不登校にならない為に「6つの対策」

不登校にならない為に「対策」は、6つあります。

①:「不登校の全体像」を把握する

②:本人の「ストレスの元」を減らす

③:本人に合う「関わり/環境作り」をする

④:「療育・支援」を受ける

(居場所/繋がり/学習法/成功体験)

⑤:母と離れた時の「成功体験」を作る

⑥:「安心できる時間/場所」を増やす

(ex.児童精神科)

不登校の全体像を把握する

最初に必要になるのが「不登校の全体像」を把握することです。

不登校のお子さんの気持ち、不登校の段階、不登校の子にしてはいけない関わりを知ることが、大切になります。

その上で、目の前のお子さん、家庭の状況に合わせて、方向性などを考えることが重要になります。

不登校の全体像など詳しくは、こちらの記事をご覧ください。

【よく寝るのは問題?】不登校の回復期のサイン/関わり方/注意点

本人のストレスの元を減らす

本人がストレスを感じる時間を、なるべく減らします。

不登校の子は、ストレスや不安を抱えてます。周りの人の言動にも敏感になってる子も多いです。

減らせる要素であれば、極力減らしていきます。

例えば、

・学校の話

・苦手な授業

・登校班での登校

・給食、宿題、行事

など、本人の負担になっているモノを避けていきます。

本人の負荷を減らさないと、今後のことを考えたり、決断したり、行動するエネルギーが湧きづらくなります。

本人に合う関わり/環境作りをする

本人に必要な周囲の人との関わり、環境作りを考えます。

例えば「関わり」でしたら、

・大人から「学校」のことを話題にしない

・本人のできたことを褒める

・本人が選ぶ機会を作る

・本人と遊んでリフレッシュする

などがあります。

「環境作り」でしたら、

・担任に本人の状態を理解してもらう

・本人に合った通い方を考える

(ex.別室登校、放課後だけ登校)

・宿題や課題を調節する

(本人の希望、レベルに合わせて)

療育/支援を受ける

不登校の子には特に、居場所/家族以外との繋がり/本人に合う学習法/成功体験などが必要になります。

家庭と学校だけで難しい場合は、支援が必要になります。

お子さんの状態、気持ち、家庭の状況によって変わりますが、

・学校の代わりとなる居場所作り

・家族以外とのコミュニケーションの機会

・学習面のフォロー

・自己肯定感を上げる

など、目的に合った支援を受けることが大切になります。

支援の1つの選択肢として、療育があります。

療育とは、お子さんの困りに対して、必要なスキルの獲得を促す場になります。

療育に関する詳しい内容は、こちらの記事をご覧ください。

母と離れた時の成功体験を作る

母子分離に不安がある子に対しては「母と離れても大丈夫だった(思ったより平気だった)」という経験を作っていく必要があります。

日常の中で、”家の中でできること” を作っていきます。

私が支援してきた子(小学校高学年)の例ですと、自宅のトイレに行く時に、母と一緒でないと難しい子がいましたが、

リビングに母がいる状態で、声だけ確認できる環境を作り、一人でトイレに行ける様なサポートをしました。

最初の頃は、不安で何回も母の場所を確認する様子が見られましたが、1ヶ月経つ頃には、家の中で母がいることが確認できれば、離れることができる状態にまでなりました。

もし、家の中で離れることも困難な場合は、児童精神科など、医療機関と繋がるのも1つです(本人が拒否しなければ)。

療育的なアプローチ(行動療法/環境調整)だけでは、解決が困難な可能性がある為です。

本人が安心できる時間/場所を増やす

漠然とした不安がある子に対しては、とにかく安心できる場所、時間、活動を増やします。

不安を言葉にできる子でしたら、不安の元になってるモノを確認し、減らしていけると良いです。

不安を言葉にしづらい子は、反応の見ながら試すのも1つです(本人が嫌がらなければ)。

不安が強い子は、安心と不安のバランスが崩れています。私たちが日常生活を問題なく送れてるのは、安心がベースにあるので、多少不安なことがあっても、生活が送れます(個人差はありますが)。

不安が強い子の場合は、このバランスが崩れてる状態になります。

家庭でできることに限界がある場合は、児童精神科など、医療機関に繋がるのも1つです。

本人が拒否してる場合は、一旦親御さんだけ繋がる形でも大丈夫です。

【関連記事】

【学校をまた休む..】不登校の復帰後の4つのポイント/注意点

不登校になりやすい子の「親の4つの特徴」

不登校になりやすい子の「親の特徴」は、大きく4つあります。

①:「過干渉」タイプ

②:「放置」タイプ

③:「無理解」タイプ

④:「過度な教育熱心」タイプ

過干渉タイプ

お子さんに対して「失敗しない様に、困らない様に」という思いが強い親御さんが多いです。

結果として、先回りしてサポートする為、干渉の割合が高めになっています。

中には、親御さん自身の不安を解消する為に、過干渉に繋がってるケースもあります。

放置タイプ

家事や仕事に追われ「問題なく一人でできてるから大丈夫」という考えから、子どもの優先順位が下がってる場合になります。

また父親ですと、育児にあまり関心がなく、母親に任せっきりというパターンもあります。

結果として、不登校が本格化するまで気付かず、「あの時もっと見てあげれば良かった」と後悔するケースが少なくありません。

無理解タイプ

本人の特性に対して、理解がない場合になります。

「何でできないの?何で何回言ってもやらないの?」と疑問や苛立ちに変わってきます。

そもそも特性というものがあることを知らず、一生懸命関わった結果、後から「努力不足でなく、特性の問題で難しかったんだ」と気付く親御さんも多いです。

過度な教育熱心タイプ

お子さんの特性や状態ではなく、親御さんの “理想の教育像” が強い場合になります。

「大学は出ないとダメ」

「通信なんて、行っても意味がない」

などの発言もあります。

家庭内でも意見が割れて、お子さんに必要な支援や配慮が受けづらくなる特徴もあります。

【関連記事】

不登校にならない為の「親の3つの関わり」

不登校にならない為の「親の関わり」は、3つあります。

①:本人の「安心感/休息」の確保をする

②:本人と「コミュニケーション」をとる

③:「相談できる人/場所」と繋がる

本人の安心感/休息の確保をする

不登校の子には、まず安心できる環境で、しっかり休むことが大切になります。

不登校の子はストレスや不安など、コップの水が溢れ出そうな状態です。

まずは、コップの水(ストレス/不安)を減らしていかないと、これから必要なものを入れることは難しいです。

何かをするというより、本人が好きなコトをして過ごすことが大切になります。

本人とコミュニケーションをとる

家庭の中で、コミュニケーションをとっていきます。

好きなアニメ、動画、ゲームなど、内容は何でも構いません。

雑談などをする中で、本人が自分の居場所を確認できたり、家族と関わる中で安心感を持ちます。

ただ、お子さんの様子、関係性によっては「家族と話したくない」という場合もあります。

その場合は、見守るスタンスで、本人から話しかけてくるのを待つのも1つです(必要なことを家族から話すのはOK)

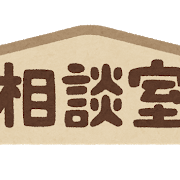

相談できる人/場所と繋がる

不登校問題は、本人はもちろん、ご家族の方の心身の負担も大きいです。

家族だけで抱えるには、とても重い問題になります。

相談できる第3者(特に支援者)との繋がりは、支えになります。不登校問題に向き合う上での方向性なども相談できると、今後の生活においても心強いものです。

【関連記事】

不登校になりやすい「3つの原因」

不登校になりやすい「原因」は、3つあります。

①:「本人の特性」と「学校環境」の摩擦

②:「家庭内」の不和

③:環境の「変化」

本人の特性 と 学校環境 の摩擦

“本人が持つ特性” と “学校の環境” が合わない場合になります。

例えば、感受性が高くて人の感情に敏感な子が、怒鳴る担任のクラスにいることは、本人にとって辛いことです。

嫌でも苦手な場面になる為、心身の消耗を避けられません。

このように、お子さんの特性と環境(怒鳴る担任)が合わない問題があります。

私が支援してきた範囲ですと、特性と環境のミスマッチは、不登校に繋がりやすい一番の要因になります。

【関連記事】

家庭内の不和

家庭内の不和によって、本人が家庭で安心して過ごせない状態になります。

家族関係が悪かったり、離婚など同居する家族の変化が多かったり、親御さんが鬱で良好な親子関係の構築が難しいなどがあります。

環境の変化

引っ越し、同居する家族が変わるなど、環境の変化がキッカケになる場合もあります。

中には、海外から日本に引っ越してたものの、本人が環境に馴染めず、次第に不登校になるケースもあります。

不登校の子の「親が持ちたい5つの視点」

不登校の子の「親が持ちたい視点」は、5つあります。

①:「不登校=甘え」ではない

②:本人の気持ちを「傾聴/尊重」する

③:本人の「安心要素」を作る

④:本人の「不安要素」を減らす

⑤:「本人の状態」に合わせて関わる

不登校=甘え ではない

親御さんが、まず最初に持ちたい視点になります。

不登校は甘えではない、ということです。

『学校を休む=本人自身を守る為のモノ』という認識が大切になります。この認識がないと、お子さんが家庭でも追い詰められてしまう可能性があります。

不登校の子は、頭では学校に行かなきゃと分かっていても、行けないことに葛藤を感じ、自己肯定感が下がり、辛い思いをしてます。

その状態のお子さんに対して、周囲の大人が学校に行けないのを良くないと思っていると、本人からしたら、味方や居場所がない状態になります。

つまり、お子さんが追い詰められ、状況は一層悪化していきます。

周囲の大人が、”不登校” の捉え方を、本人視点で持つことが大切になります。

本人の気持ちを 傾聴/尊重 する

本人が、今の生活をどう感じてるのか、困ってるのか、何か望みがあるのか、気持ちを聞きます。

誘導ではなく「◯◯なんだね」「◯◯は嫌だよね」など共感しつつ、話を聞くことが大切になります。

また、本人の気持ちを尊重する形をとり、学校に行きたくない、◯◯の授業は受けたくない、などあれば、尊重していきます。

本人の自己選択のスキルにも繋がりますし、「家族はちゃんと自分の話を聞いてくれる、分かってくれる。味方なんだ」と安心感にも繋がります。

本人の安心要素を作る

不登校の子には、安心感が決定的に足りていない場合が多いです。

生活の中で、本人が安心できる、リラックスできる要素を作ります。

・絵を描く

・工作をする

・友達と話す

・好きな本を読む

・ゲームをする

・家族と買い物に行く

・習い事に行く

など、本人にとって心地よいモノであれば、それが一番になります。

安心感は全ての土台になるため、とても大事な要素になります。

本人の不安要素を減らす

先ほどの「安心要素」と同じ考え方になります。

本人にとって、ネガティブな感情を抱く要素は、極力減らしていきます。

・教室に登校

・苦手な授業の参加

・本人にとって難しい宿題

本人が、何にストレスを感じているのかを聞いて、見つけ、減らせるものを調整していきます。

本人の状態に合わせて関わる

繰り返しになりますが、不登校には、段階があります。

お子さんの特性、気持ち、感じ方、コンディションに合った関わりが大切になります。

本人に必要な関わり方、学校との向き合い方(ex.通い方)、配慮、環境作りを見つけ、関わる大人の中で、共通認識を持つことが重要になります。

【関連記事】

【別室登校の過ごし方】メリット・デメリット・教室へ復帰する5つのポイント

【不登校になる子とならない子の違い】まとめ

記事のポイントになります。

✅不登校になる子の

「6つの特徴」

・コミュニケーション面の難しさ

(発達障害などの特性)

・学習面の難しさ

(ex.LD傾向/学習の失敗体験/拒否感)

・過剰適応/HSCに近い特性

・不安(情緒不安定)が強い

・完璧主義で妥協できない

・無気力/鬱/母親依存の傾向

(ex.母子分離ができない)

✅不登校にならない為に

「6つの対策」

・不登校の全体像を把握する

・本人のストレスの元を減らす

・本人に合う関わり/環境作りをする

・療育・支援を受ける

(居場所/繋がり/学習法/成功体験)

・母と離れた時の成功体験を作る

・本人が安心できる時間/場所を増やす

(ex.児童精神科)

✅不登校になりやすい子の

「親の4つの特徴」

・過干渉タイプ

・放置タイプ

・無理解タイプ

・過度な教育熱心タイプ

✅不登校にならない為の

「親の3つの関わり」

・本人の安心感/休息の確保をする

・本人とコミュニケーションをとる

・相談できる人/場所と繋がる

✅不登校になりやすい

「3つの原因」

・”本人の特性” と “学校環境” の摩擦

・家庭内の不和

・環境の変化

✅不登校の子の

「親が持ちたい5つの視点」

・”不登校=甘え” ではない

・本人の気持ちを傾聴/尊重する

・本人の安心要素を作る

・本人の不安要素を減らす

・本人の状態に合わせて関わる

✅不登校の子に

「必要な準備」

・最低限の学力

・希望する進路に必要な学力

・勉強感が薄い学習スタイル

・学習習慣の定着

・本人に合った学習方法

・タブレット学習

以上になります。

本記事が参考になれば幸いです。

【関連記事】

【欠席理由はどう伝える?】不登校の欠席連絡・電話が辛い時の対策

[…] 【不登校になる子とならない子の違い】6つの特徴・対策 […]

[…] 【不登校になる子とならない子の違い】6つの特徴・対策 […]

[…] 【不登校になる子とならない子の違い】6つの特徴と対策~親が持ちたい5つの視点~ […]